14/10/2013

Jacques Roux, le curé rouge

1752-1794 . Figure incendiaire, l'abbé Jacques Roux est aux côtés des petites gens affamés par la crise des subsistances. Il siège à la Commune de Paris, critique la notion de propriété, multiplie les attaques contre les riches, justifie les pillages des boutiques, il devient l'un des chefs des « enragés ». Pour Robespierre et Marat, son mentor, il va trop loin...

Les traîtres, les hypocrites et les fripons, ce n'était pas le calice de l'inflexible et énigmatique abbé Jacques Roux, le « curé rouge », le pourfendeur des élites, le prédicateur des sans-culottes. Il n'avait certes pas l'éloquence d'un Saint-Just, d'un Robespierre ou d'un Danton, mais les modernistes (les spécialistes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) n'ont pas manqué de lui donner sa part dans le grand livre de l'histoire de la Révolution française. Avant eux, Marx l'a reconnu comme un précurseur de l'idée communiste, Jaurès a réhabilité celui qui n'était jusqu'alors qu'un exalté pur et dur, l'historien Albert Mathiez l'a qualifié de « prêtre socialiste ». Mais c'est bien plus de Babeuf et de son idéal de mise en commun des richesses qu'il faudrait rapprocher Jacques Roux, le Charentais qui enrageait.

Charentais... Il est né en 1752 à Pranzac, un petit village tranquille près d'Angoulême. Issu d'une famille « bourgeoise » des confins du Périgord (son père était lieutenant juge assesseur au marquisat de Pranzac et ancien officier du régiment de Hainaut), le jeune Jacques fait des études au séminaire d'Angoulême, y devient professeur de philosophie et de physique avant d'être ordonné prêtre et nommé vicaire.

Charentais... Il est né en 1752 à Pranzac, un petit village tranquille près d'Angoulême. Issu d'une famille « bourgeoise » des confins du Périgord (son père était lieutenant juge assesseur au marquisat de Pranzac et ancien officier du régiment de Hainaut), le jeune Jacques fait des études au séminaire d'Angoulême, y devient professeur de philosophie et de physique avant d'être ordonné prêtre et nommé vicaire.

C'est au cours de ce séjour dans la capitale de l'Angoumois que Jacques Roux est mêlé à une obscure affaire de meurtre : un subalterne du séminaire, le frère Ancelot, fit feu une nuit sur des jeunes qui avaient pris l'habitude de lancer des pierres contre les fenêtres de l'établissement et tua l'un d'eux, un fils de notable. Il prétendit ensuite que l'abbé Jacques Roux lui avait conseillé de veiller et au besoin de tirer pour effrayer les importuns, probablement des séminaristes voulant se venger de la sévérité de leur professeur. Roux, réfugié un temps à Pranzac, est arrêté, ainsi que le supérieur et trois autres prêtres, mais les inculpés feront appel au Parlement de Paris et seront finalement libérés.

On retrouve ensuite Roux desservant à Saintes, aumônier, puis vicaire à Cozes ; sa hiérarchie lui attribue de la « régularité » et des « moeurs irréprochables ». Sous les traits de l'agneau, le vicaire de Cozes se mue parfois en un étrange plumitif dans une feuille locale le Journal de Saintonge et d'Angoumois, en « rimailleur » et en « poétereau emporté par un délire aveugle », selon le directeur de la publication, s'attirant les quolibets pour ses vers abscons et ses attaques virulentes de personnalités civiles et religieuses qui ne lui avaient sans doute pas pardonné son passage en Angoumois.

Il est déplacé, un an avant la Révolution, à Saint-Thomas-de-Conac, où ses fidèles, dit-on, l'« idolâtraient » pour sa générosité. C'est là, dans cette région proche de l'estuaire de la - Gironde, qu'il passe l'année 1789, sans faire autrement parler de lui que de s'enthousiasmer pour la prise de la Bastille. Dans sa petite église, il prononce son premier « prêche civique », où il célèbre le « triomphe des braves Parisiens sur les ennemis du bien public ». Il partage aussi avec ses paroissiens la grande déception de la nuit du 4 août, qui laissait les droits seigneuriaux rachetables et conservait la plupart des anciens impôts.

Au printemps 1790, moins de dix jours après son départ, pour Ambleville cette fois, les paysans de Saint-Thomas-de Conac se soulèvent contre les droits seigneuriaux rachetables, brûlent deux châteaux et les chiens du seigneur sont mis à la broche. Roux ne participa pas directement à ces émeutes, mais il en est tenu pour responsable, ayant « prêché la doctrine dangereuse qui annonçait aux peuples que les terres appartenaient à tous également », selon l'affirmation du commissaire du roi, Turpin.

Révoqué, frappé d'interdit, Jacques Roux gagne Paris. Le 16 janvier 1791, dans l'église Saint-Sulpice, il prête serment à la Constitution civile du clergé : vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs, il habite la section très peuplée et très pauvre des Gravilliers, tout en fréquentant le club des Cordeliers. Proche de Marat, qu'il héberge lorsque celui-ci était « persécuté par Lafayette », Roux gagne le surnom de « petit Marat ». Ses

interventions enflammées défendant les droits des petites gens font de lui le « prêtre des sans-culottes ». En mai 1792, en chaire, il demande la peine de mort contre les accapareurs et les fabricants de faux assignats, ainsi que l'interdiction de l'exportation des grains

et l'établissement de magasins publics. Lors de la journée nationale du 10 août, marquant la chute de la royauté, il est aux côtés des insurgés, mais il ne sera élu ni au Tribunal révolutionnaire ni à la Convention, et se contente, non sans amertume, de représenter sa section au conseil général de la Commune. Chargé, en tant que membre de la - municipalité, d'assister à l'exécution de Louis XVI, on lui prête une grande brutalité vis-à-vis du roi déchu. Et sa réplique, réelle ou supposée, à Louis XVI qui lui tendait son testament pour le remettre à la reine - « Cela ne me regarde point. Je ne suis pas ici pour faire vos commissions mais pour vous conduire à l'échafaud » - lui vaudra pour longtemps les foudres de la postérité.

Mais, à ce moment, si la Révolution avait anéanti la monarchie, exécuté le roi et instauré la République, les Montagnards, restés maîtres de la situation, avaient l'impérieux devoir de donner du pain au peuple. Or les denrées étaient rares et chères, les files d'attente se reformèrent devant les boutiques et la colère de la rue grondait. Désormais, la Convention devait tenir compte d'un foyer d'agitation, incontrôlable, les sans-culottes. Le mécontentement fut relayé par une poignée d'hommes et de femmes à la gauche de la « sainte Montagne ». Au sein de ce petit groupe, dit des « enragés », figurent Jacques Roux, Jean-François Varlet, Jean Leclerc et sa femme, Pauline Léon, proche de Claire Lacombe à la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires.

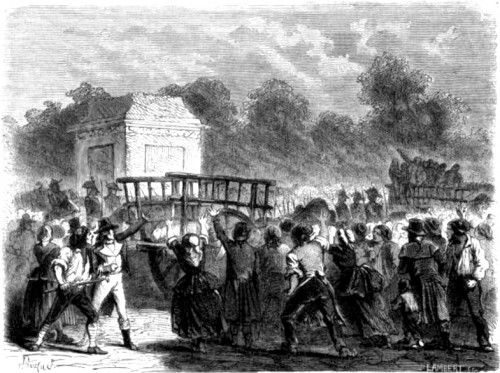

Le 25 février 1793 - « la journée de Jacques Roux », selon Jaurès - les épiceries du quartier des Lombards sont toutes envahies par des ménagères qui se font délivrer du sucre, du café et du savon en dessous de leurs cours, tandis que Roux commente les événements à la Commune : « Je pense, au surplus, que les épiciers n'ont fait que restituer au peuple ce qu'ils lui faisaient payer beaucoup trop cher depuis longtemps », avant d'ajouter que cette journée « eût été plus belle encore s'il y avait eu quelques têtes coupées ». Le 25 juin 1793, il vient lire à la Convention un texte qualifié de « manifeste des enragés » par l'historien Albert Mathiez.

Roux y évoque la situation dramatique du peuple, menacé par les envahisseurs et affamé par les « agioteurs », il critique la mollesse des administrations, exige des mesures rapides et sévères contre l'agiotage et les accapareurs, la taxation des denrées, l'impôt progressif, et prône la démocratie directe et la surveillance du gouvernement par les électeurs. Il prône une répression violente au niveau économique. Il dénonce la faiblesse de la Constitution de l'an I, votée la veille, et parle de « crime de lèse-nation » de la part de ses rédacteurs. « La liberté n'est qu'un vain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La République n'est qu'un vain fantôme quand la contre-révolution s'opère de jour en jour par le prix des denrées, auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. Les riches seuls, depuis quatre ans, ont profité des avantages de la - Révolution. Il est temps que le combat à mort que l'égoïste livre à la classe la plus laborieuse de la société finisse. »

Son intervention déclenche un tollé général. Chassé, traqué par Robespierre, qui prononça un réquisitoire contre cet « intrigant qui veut s'élever sur les débris des puissances que nous avons abattues », désavoué par Marat, qui, dix jours avant son assassinat (13 juillet 1793), lui reprochait de « jeter les bons citoyens dans les démarches violentes, hasardées, téméraires et désastreuses », et également par les hébertistes, le « boutefeu de la section de Gravilliers » est radié du club des Cordeliers. Le jour même des funérailles de l'Ami du peuple, Roux tente de récupérer le souvenir du « martyr de la République » et fait paraître un journal, le Publiciste de la République française, par l'ombre de Marat. Il y poursuit sa campagne et écrira quelques jours après : « Les productions de la terre, comme les éléments, appartiennent à tous les hommes. Le commerce et le droit de propriété ne sauraient consister à faire mourir de misère et d'inanition ses semblables. » Le 22 juillet, il prononce l'oraison funèbre de - Marat à Saint-Nicolas-des-Champs. Le 5 septembre la pression populaire s'exerce à la Convention, où « la terreur est à l'ordre du jour » (Barère). Roux n'a guère le temps de s'en réjouir, il est arrêté et emprisonné. Varlet et les principaux chefs des « enragés » suivront.

Traité en suspect et en ennemi de la République, Roux comprend que son sort est scellé et se poignarde dans sa cellule. La première tentative échoue, mais il parvient à se suicider le 10 février 1794, peu avant les exécutions des hébertistes et des dantonistes. Jacques Roux a été la seule victime du groupe des « enragés », tous les autres ayant survécu. Il a pressenti que la vie chère conduit à la révolution, et sa lutte contre les « accapareurs » le portait intuitivement à remettre en cause le droit de propriété.

Le « curé rouge », qui en demandait beaucoup, trop pour Robespierre, était confusément socialiste, sans doctrine cohérente, mais son aspiration égalitaire préfigure des formes autrement plus élaborées, comme le communisme rural de l'Ange ou la doctrine sociale des babouvistes exposée dans le -Manifeste des Égaux.

Bernard Duraud

Voir [tous les Portraits de la Révolution->http://www.humanite.fr/+-Revolution-francaise-220-ans-apres-+]

09:32 Publié dans Biographie, L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roux, révolution française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2013

GIAP GENIE MILITAIRE VIETNAMIEN

Vo Nguyen Giap est un fils de mandarin. Il a été éduqué dans un lycée français et participe au mouvement communisme dès les années 1930. Il poursuit des études d’histoire, de droit et d’économie à Hué, puis à Hanoï.

En 1937, Giap devient professeur d’histoire à l’école Thang-Long à Hanoï et adhère au parti communiste en 1939. Lorsque celui-ci fut interdit, il s’enfuit en Chine, où il devient un des aide militaire d’Hô Chi Minch.

Après le coup de force des Japonais du 9 mars 1945, il profite de la disparition de l’administration française pour intensifier le recrutement de membres du Viet-Minh.

Vo Nguyen Giap est ministre, chargé des forces de sécurité, du premier gouvernement Hô Chi Minh. En 1946, il est nommé ministre de la Défense nationale de la république démocratique du Vietnam. C'est lui qui dirige les actions militaires contre les Français. Il est le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (mai 1954).

En 1960, il prend la direction de la guérilla contre les Vietnamiens du Sud et des États-Unis. Il force les Américains à quitter le Sud du pays et participe à la réunification du Vietnam en 1975. Il démissionne du poste de ministre de la Défense en 1980, est exclu du bureau politique du parti communiste en 1982 tout en restant vice-premier ministre jusqu’en 1991.

Vo Nguyen Giap vivait retiré à Hanoï, mais s'exprimait régulièrement sur l'évolution politique de son pays. Vo Nguyen Giap est l’auteur de Guerre du peuple - Armée du peuple (François Maspero, 1967) et plus récemment a publié ses Mémoires (Anako, 2003-2004).

Vo Nguyen Giap Un entretien exclusif avec le général Vo Nguyen Giap, recueilli chez lui à Hanoï Hanoï, envoyée spéciale

À une trentaine de mètres en retrait de la rue Hoang Diêu, se situe la villa où vit le général Vo Nguyen Giap, entouré de sa femme Dang Bich Ha et de ses enfants et petits-enfants.

Un petit-fils passera la tête au cours de l’entretien que nous accorde le général, en uniforme, dans le salon du bâtiment " officiel " où s’entrecroisent les drapeaux. Sur les murs des photos de Hô Chi Minh et des messages de salutations brodés venus de tout le pays. Nous irons ensuite dans la villa familiale où nous attend Dang Bich Ha.

L’interview se déroule en français, langue que maîtrise parfaitement le général Giap. Ce sera aussi l’occasion d’exprimer son regret de ne jamais avoir pu aller en France.

" Je ne connais de Paris que son aéroport où j’ai fait escale quelques heures pour me rendre à Cuba "..

Il y a cinquante ans, la chute de Dien Bien Phu ouvrait la voie aux accords de Genève et à la fin de la première guerre du Vietnam. La France aurait, elle, pu éviter ce conflit ?

Général Giap. Nous avions proclamé notre indépendance le 2 septembre 1945 mais les colonialistes français ont voulu réimposer par la force leur domination sur la péninsule indochinoise.

De Gaulle avait déclaré à Brazzaville qu’il fallait restaurer le régime colonial par les forces armées. Nous avons toujours cherché à négocier pour éviter que le sang coule. Leclerc, envoyé à la tête de l’armée française pour reconquérir l’ancienne colonie s’est vite rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’une promenade militaire mais, a-t-il dit, du combat de tout un peuple. Leclerc était un réaliste.

Avec Sainteny, il faisait partie de ces gens raisonnables qui étaient en faveur de pourparlers, mais du côté du gouvernement français, on ne l’entendait pas ainsi. Nous avions conclu un accord en mars 1946 et fait une grande concession sur la Cochinchine, notre objectif final de l’indépendance totale et l’unité du pays.

À la mi-avril 1946, je participais à la conférence de Dalat. Les Français ne cachaient pas leur intention de rétablir leur domination en Indochine. Je leur ai dit alors clairement que l’ère des gouvernements généraux d’Indochine était close. J’ai quitté Dalat convaincu que la guerre était inévitable.

Une fois déclenchée, il y a eu pourtant quelques chances de l’arrêter. Le président Hô a plus d’une fois appelé le gouvernement français à négocier. Pour montrer notre bonne volonté, Hô Chi Minh n’ajourna pas sa visite en France pour participer à la conférence de Fontainebleau. Pendant ce temps, la situation ne cessait de s’aggraver, au Nord comme au Sud.

À la fin novembre 1946, les troupes françaises attaquèrent et occupèrent le port de Haiphong. Un mois plus tard, le général Morlière, commandant des troupes françaises au Nord de l’Indochine, lançait un ultimatum exigeant la présence française dans un certain nombre de positions, le droit de maintenir l’ordre dans la capitale, et le désarmement des milices d’auto-défense de Hanoi. Nous décidâmes de déclencher la résistance. 1946-1975, le Vietnam a connu trente ans de guerre.

Quelles ont été les différences entre les deux conflits ?

Général Giap. La guerre reste la guerre mais avec les Américains, ce fut autre chose, un conflit néocolonial avec d’abord une intervention de troupes américaines et, après, une guerre vietnamisée.

On a alors changé la couleur de peau des cadavres. Les Américains étaient naturellement sûrs de leur victoire et n’ont pas voulu entendre les conseils des Français qui avaient fait l’expérience de se battre contre les Vietnamiens. Les États-Unis avaient effectivement engagé des forces colossales et peu de gens, même parmi nos amis, croyaient en notre capacité de les vaincre. Mais les Américains n’avaient aucune connaissance de notre histoire, de notre culture, de nos coutumes, de la personnalité des Vietnamiens en général et de leurs dirigeants en particulier.

À MacNamara, ancien secrétaire à la Défense des États-Unis que j’ai rencontré en 1995, j’ai dit : " Vous avez engagé contre nous de formidables forces artilleries, aviation, gaz toxiques mais vous ne compreniez pas notre peuple, épris d’indépendance et de liberté et qui veut être maître de son pays. " C’est une vérité que l’histoire a de tout temps confirmée. Pendant 1 000 ans de domination chinoise, (jusqu’au Xe siècle), nous n’avons pas été assimilés.

Contre les B52, ce fut la victoire de l’intelligence vietnamienne sur la technologie et l’argent. Le facteur humain a été décisif. C’est pourquoi lorsqu’un conseiller américain du service de renseignements m’a demandé qui était le plus grand général sous mes ordres, je lui ai répondu qu’il s’agissait du peuple vietnamien. " J’ai apporté une contribution bien modeste, lui ai-je dit. C’est le peuple qui s’est battu ".

Brezjinski s’est aussi interrogé sur le pourquoi de notre victoire. Nous nous sommes rencontrés à Alger, peu après la fin de la guerre. " Quelle est votre stratégie ? " interrogea-t-il. Ma réponse fut simple : " Ma stratégie est celle de la paix. Je suis un général de la paix, non de la guerre. " J’ai aussi eu l’occasion de recevoir des anciens combattants américains venus visiter le Vietnam. Ils me posaient la question : nous ne comprenons pas pourquoi vous nous accueillez aujourd’hui si bien ? " Avant, vous veniez avec des armes en ennemis et vous étiez reçus comme tels, vous venez maintenant en touristes et nous vous accueillons avec la tradition hospitalière traditionnelle des Vietnamiens. " .

Vous avez fait allusion au fait que peu de personnes croyaient en votre victoire finale sur les Américains...

Général Giap. C’est vrai. C’est le passé, maintenant on peut le dire. Nos camarades des pays socialistes ne croyaient pas en notre victoire. J’ai pu constater lorsque je voyageais dans ces pays qu’il y avait beaucoup de solidarité mais peu d’espoir de nous voir vaincre.

À Pékin, où je participais à une délégation conduite par le président Hô, Deng Xiaoping, pour lequel j’avais beaucoup d’amitié et de respect, m’a tapé sur l’épaule en me disant : " Camarade général, occupez-vous du Nord, renforcez le Nord. Pour reconquérir le Sud, il vous faudra mille ans. " Une autre fois, j’étais à Moscou pour demander une aide renforcée et j’ai eu une réunion avec l’ensemble du bureau politique. Kossyguine m’a alors interpellé : " Camarade Giap, vous me parlez de vaincre les Américains.

Je me permets de vous demander combien d’escadrilles d’avions à réaction avez-vous et combien, eux, en ont-ils ? " " Malgré le grand décalage des forces militaires, ai-je répondu, je peux vous dire que si nous nous battons à la russe nous ne pouvons pas tenir deux heures. Mais nous battons à la vietnamienne et nous vaincrons.

" Licencié en droit et en économie politique, professeur d’histoire, vous n’aviez pas de formation militaire. Or, vous avez activement participé à l’élaboration de cette conception vietnamienne de la guerre. Comment êtes-vous devenu général ?.

Général Giap. Il aurait fallu faut poser la question au président Hô Chi Minh. C’est lui qui a choisi pour moi cette carrière militaire. Il m’a chargé de constituer l’embryon d’une force armée. Lorsque nous étions impatients de déclencher la lutte contre l’occupation française, Hô nous disait que l’heure du soulèvement n’était pas encore venue.

Pour Hô, une armée révolutionnaire capable de vaincre était une armée du peuple. " Nous devons d’abord gagner le peuple à la révolution, s’appuyer sur lui, disait-il. Si nous avons le peuple, on aura tout. " C’est le peuple qui fait la victoire et aujourd’hui encore si le parti communiste veut se consolider et se développer, il doit s’appuyer sur lui. .

Le Vietnam est aujourd’hui en paix, les conflits se sont déplacés sur d’autres continents. Que vous inspire la situation internationale ?

Général Giap. Nous sommes en présence d’une situation mondiale difficile dont on ne sait quelle sera l’évolution. On parle de guerre préventive, de bonheur des peuples imposé par les armes ou par la loi du marché. Il s’agit surtout pour certains gouvernements d’imposer leur hégémonie. C’est plutôt la loi de la jungle. On ne peut prédire ce qu’il peut se passer mais je peux dire que le troisième millénaire doit être celui de la paix.

C’est ce qui est le plus important. Nous avons vu de grandes manifestations pour le proclamer. La jeunesse doit savoir apprécier ce qu’est la paix. Le tout est de vivre et de vivre comme des hommes. Faire en sorte que toutes les nations aient leur souveraineté, que chaque homme ait le droit de vivre dignement..

L’Humanité fête son centenaire. Entre notre journal et le Vietnam, il y a une longue histoire de solidarité et de lutte commune pour la paix....

Général Giap. Nous avons beaucoup de souvenirs en commun avec l’Humanité et avec le PCF. Pendant les guerres française et américaine nous avons travaillé régulièrement avec les envoyés spéciaux et les correspondants du journal. Nos relations sont un exemple de solidarité et d’internationalisme.

J’adresse à tous nos camarades et à l’Humanité, mes salutations et mon optimisme pour un monde qui, à l’heure de la révolution scientifique et technique, doit permettre à chaque homme de ne plus souffrir de la faim et de la maladie.

Entretien réalisé par Dominique Bari. L'Humanité

15:58 Publié dans Actualité, Biographie, International, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giap, viet nam, l'humanité, communiste |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2013

Le jour où la Provence tremblera

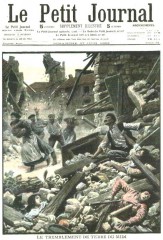

Séismes . Un siècle après le tremblement de terre de Lambesc, les études montrent que, dans cette région, à magnitude égale, le nombre de victimes et les dégâts seraient dix fois plus importants.

Séismes . Un siècle après le tremblement de terre de Lambesc, les études montrent que, dans cette région, à magnitude égale, le nombre de victimes et les dégâts seraient dix fois plus importants.

" Les montagnes se fendent par le milieu (…) de sorte que les pauvres gens ne peuvent être sûrs d'avoir retraite salutaire aux champs ni aux villes. " Cet extrait d'une lettre envoyée au comte de Tende par le fils de Nostradamus est l'un des rares documents écrits en possession des historiens à propos du terrible séisme de 1564 dans les Alpes du Sud, qui provoqua la mort d'environ huit cents personnes, chiffre épouvantable pour l'époque.

Trois villages de montagne furent rayés de la carte dont un noyé dans les eaux d'une rivière dont le cours fut stoppé par les éboulements provoqués par la secousse tellurique. Sur la côte, les témoins décrivent un tsunami : les ports d'Antibes notamment furent mis à sec avant qu'une gigantesque vague ne déferlât sur les jetées, écrasant tout sur son passage.

Des microséismes quotidiens

Des microséismes quotidiens

Depuis, le Sud-Est a été régulièrement affecté par les tremblements de terre. On dénombra 630 morts en Ligurie italienne et 10 morts sur la Côte d'Azur après la secousse de 1887 et 46 morts dans la région d'Aix-en-Provence en 1909 (lire ci-dessous).

De nombreux Provençaux ont encore en mémoire l'angoisse ressentie le 19 juillet 1963 lorsque se produisit un séisme de magnitude 5,8, accompagné d'un petit raz de marée. Ou encore pendant celui du 21 avril 1995, au large des côtes, de magnitude 4,7. Mais c'est quasi quotidiennement que cette région est sujette à des microséismes.

Le chevauchement des plaques tectoniques eurasienne et africaine (responsable de la formation des Alpes) se poursuit inexorablement… Et comme le dit Wolfgang Jalil, de l'Association française du génie parasismique, lors d'un colloque scientifique à Aix-en-Provence marquant, le 11 juin dernier, le centième anniversaire du séisme de Lambesc, " là où un séisme passe une fois, il repasse, mais on ne sait jamais quand… ".

Personne n'a pourtant osé imaginer les conséquences précises d'une telle catastrophe dans cette Provence aujourd'hui urbanisée à outrance et connaissant une forte poussée démographique, notamment dans l'arrière- pays. Un essai de simulation a toutefois été réalisé en 1982 par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir des données plus ou moins précises du séisme de Lambesc. Il situait le nombre probable de morts à un millier, le nombre de blessés entre 2 000 et 6 000 et le total des dégâts matériels à 5 milliards de francs.

Vingt-cinq ans après, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude similaire mais pour le seul département des Bouches-du-Rhône. Elle fait apparaître qu'en cas de secousse de magnitude 5,5 près de 730 logements subiraient des dommages graves et deviendraient inhabitables, 2 500 autres habitations devant être temporairement évacuées, ce qui générerait des dizaines de milliers de sans-abri. Le nombre de morts pourrait s'élever jusqu'à 400 et l'on compterait un millier de blessés. Des chiffres comparables à ceux du récent séisme de L'Aquila (Italie centrale) qui a fait 300 morts et près de 60 000 sans-abri.

préserver l'image de marque de la région…

Pendant longtemps, ces mises en garde des scientifiques ont été ignorées, voire tournées en ridicule par des autorités politiques locales soucieuses avant tout de préserver l'image de marque touristique de la région.

On se souvient de Jacques Médecin expliquant, sans rire, au lendemain d'un tremblement de terre dévastateur en Californie, que la région de Nice " était préservée d'une grande secousse grâce aux volcans italiens qui font office de soupape de sécurité ", ou traitant Haroun Tazieff, ministre délégué aux Risques majeurs, de " photographe de volcans ", au lendemain d'une conférence scientifique de ce dernier à l'université.

Depuis quelques années, malgré tout, et depuis que la gauche est aux affaires dans cette région, les mentalités semblent avoir évolué. Un " plan séisme " est mis en oeuvre depuis 2007 qui vise pour l'essentiel à informer objectivement le public dans un but de prévention, et à améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions. Comme le dit Claire Arnal, chargée de mission au conseil régional PACA : " Ce n'est pas le séisme qui tue, c'est le bâti. "

En la matière, c'est la petite principauté de Monaco qui a montré l'exemple puisque, depuis 1966, toutes les constructions sont conçues pour faire face à un séisme de magnitude 7.

Certains promoteurs immobiliers en ont même fait un argument de vente. En revanche, chez le grand frère voisin, on a vite fait le tour des bâtiments et des ouvrages d'art où sont appliquées les normes parasismiques. Les ponts de l'A8, quelques hôpitaux, les derniers palais des congrès construits dans la région ou encore certaines résidences privées de prestige comme Marina Baie des Anges, à Villeneuve-Loubet, sont équipés pour résister à une secousse qui ne manquera pas de se produire.

" Dans le bâti récent cela va mieux, mais il est vrai que sur le bâti très ancien, non renforcé, on a une fragilité ", admet Claire Arnal. Une fragilité dont souffriraient, notamment, la plupart des immeubles HLM de la Provence parce que, à l'époque de leur construction, le surcoût du parasismique - de 5 % à 8 % du coût total - avait été jugé trop élevé.

13:23 Publié dans L'Humanité, Monde, Sciences, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : provence, tremblements de terre, séisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |