21/04/2014

Fernand Grenier, ce communiste qui a permis le droit de vote des femmes !

Il y a 70 ans, le Général de Gaulle signait l’ordonnance pour le droit de vote aux femmes. Mais que l’on doit en fait à Fernand Grenier, un Tourquennois.

RÉCIT

Si l’ordonnance donnant le droit de vote aux femmes a été prise il y a 70 ans jour pour jour par le Général de Gaulle, cette avancée, on la doit à un Tourquennois. Fernand Grenier rédigera l’amendement, un mois plus tôt, lors de l’assemblée constituante provisoire, installée à Alger : « Les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Un texte sans ambiguïté mais qui suscita le débat. Un amendement adopté par 51 voix sur 67 votants.

En janvier 1943 pourtant, lorsque se constitue l’assemblée consultative provisoire, « les débats sur l’organisation des pouvoirs publics ne prévoyaient pas le vote des femmes », relate Fernand Grenier dans un article de L’Humanité (18/04/1991). En 1943, le Tourquennois, au nom du parti communiste rejoint à Londres le Général de Gaulle. « C’est ainsi que je fus amené à poser la question du vote des femmes pour la première fois quand le Général de Gaulle me proposa de faire partie d’une commission de réforme de l’État, écrit-il encore. Je pensais qu’il serait injuste de continuer à considérer les femmes comme incapables de se servir du bulletin de vote ».

Mais comment ce Tourquennois a-t-il gravi les échelons ? Pour le comprendre, il faut remonter à la jeunesse de Fernand Grenier. Et cette figure du père qui va le marquer profondément. Édouard Grenier, marié à Léontine Ghesquière, tous deux belges, va donner naissance à Fernand le 9 juillet 1901. « Mon père arrivé illetré de sa Wallonie, va apprendre à lire et écrire par les cours du soir », raconte Fernand Grenier dans Ce Bonheur là.* Un père livreur, militant socialiste, organisateur du syndicat des transports de Tourcoing. En raison de son action syndicale, il sera licencié plusieurs fois.

C’est durant cette période que Fernand découvre l’univers socialiste : les lectures du père, l’achat du pain à la coopérative La solidarité ouvrière, les dimanches à la maison du peuple, siège du parti ouvrier, alors qu’il n’a que 11 ans. Cette figure paternelle va disparaître en 1917. Arrêté par les Allemands, il décédera dans une compagnie disciplinaire des travailleurs. « C’est une épreuve qui devait marquer ma jeunesse, j’avais 16 ans ». Et il était orphelin. Fernand Grenier avait perdu sa mère alors qu’il n’avait que 9 ans. « J’étais fier de mon père. À chaque événement marquant de ma propre vie de militant, le souvenir de mon père s’imposera », écrit Fernand Grenier.

Apprenti mouleur à la fonderie, apprenti boulanger où il sera licencié car syndiqué, Fernand est ensuite embauché comme aide comptable à l’école des Mutilés de Tourcoing. Il habite alors Neuville – où il épousera en 1926 Andréa Beulque – et, en février 1922, adhère à la section communiste. « J’avais sans m’en rendre compte découvert le chemin de la vie : la joie de servir le peuple auquel on appartient ».

Après le service militaire, Fernand Grenier intégrera l’école centrale du Parti et en sortira instructeur pour le Roubaisis et le Valenciennois. Élu au comité exécutif régional en 1925, Fernand sera dépêché à Halluin, comme employé de mairie pour « aider la municipalité communiste contre laquelle le puissant patronat de Roubaix Tourcoing concentrait tous ses moyens ».

Au début des années 30, Fernand Grenier est appelé à Paris, non sans hésitation. « À Neuville, en adhérant au parti, j’avais commencé à ouvrir les yeux aux réalités sociales. L’âpreté de la lutte sociale contre la bourgeoisie, Halluin me l’avait apporté », raconte-t-il.

Président des amis de l’URSS, Fernand Grenier bataillera à Saint-Denis où il sera élu conseiller municipal en 1937, puis en deviendra le député jusqu’en 1968. « C’était quelqu’un de très attaché à sa région, raconte Claudie Gillot-Dumoutier, fille d’Auguste Gillot, ancien maire de Saint-Denis. Il chantait tout le temps Le P’tit Quinquin ».

Arrêté en 1940, il s’évadera de Châteaubriant. En1943, il partira à Londres représenter le parti communiste clandestin auprès du Général de Gaulle. Il décédera en 1992 à Saint-Denis.

*« Ce bonheur Là, de l’horizon d’un homme à l’horizon de tous », Fernand Grenier, Éditions sociales, 1974

Par pour Nord Eclair

19:59 Publié dans Actualité, Biographie, L'Humanité, Libération | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernand grenier, droit de vote des femmes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2014

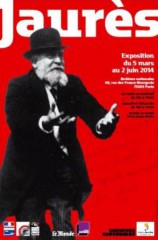

Exposition. Jean Jaurès, une vie d’humanité

Inaugurée

le 4 mars dernier (1), l’importante exposition «Jaurès», proposée jusqu’au 2 juin aux Archives nationales, hôtel

de Soubise à Paris (2), donne le coup d’envoi des commémorations du centenaire

de l’assassinat

de l’homme politique français, fondateur

et directeur

de l’Humanité.

Inaugurée

le 4 mars dernier (1), l’importante exposition «Jaurès», proposée jusqu’au 2 juin aux Archives nationales, hôtel

de Soubise à Paris (2), donne le coup d’envoi des commémorations du centenaire

de l’assassinat

de l’homme politique français, fondateur

et directeur

de l’Humanité.

«JAURÈS ASSASSINÉ ». Le titre en lettres capitales barre les cinq colonnes à la Une de l’Humanité du 1er août 1914. C’est «le choc» après l’assassinat du grand dirigeant socialiste, combattant de la paix jusqu’à y mettre ses dernières forces.

«JAURÈS ASSASSINÉ ». Le titre en lettres capitales barre les cinq colonnes à la Une de l’Humanité du 1er août 1914. C’est «le choc» après l’assassinat du grand dirigeant socialiste, combattant de la paix jusqu’à y mettre ses dernières forces.

L’exposition débute par une évocation visuelle et sonore sous la forme panoramique, à 360 degrés, d’une projection d’images des derniers jours de sa vie et de la dernière semaine avant le déclenchement du premier conflit mondial. L’animation s’arrête lorsque les premiers défilés de poilus apparaissent telle une ombre sur le grand écran de l’actualité, celle annonçant la mort brutale de l’homme politique et journaliste français, attablé au café du Croissant, à deux pas du siège du journal qu’il a fondé et dirige depuis dix ans, et celle laissant présager l’hécatombe de millions d’hommes et de femmes.

Comme le confirme Romain Ducoulombier, l’un des trois commissaires de l’exposition, « le choc de l’assassinat de Jaurès reste dans la mémoire collective » si fortement que les concepteurs de l’exposition ont souhaité que les visiteurs se trouvent immédiatement plongés au cœur de cette tragédie. On découvre alors la table sur laquelle Jaurès chuta, assassiné ce 31 juillet 1914, à 21 h 40, d’un tir en pleine tête par ce « trouble » Raoul Villain. Des obsèques de Jaurès à l’ordre de mobilisation générale, la France plonge en quelques jours dans le tourbillon guerrier de « l’union sacrée ». Face à cette destruction meurtrière, la vie et l’humain doivent reprendre leurs droits. Pour Jaurès, « quel que soit l’être de chair et de sang qui vient à la vie, s’il a figure d’homme, il porte en lui le droit humain ».

C’est d’ailleurs cette humanité que l’exposition proposée par la Fondation Jean-Jaurès et les Archives nationales retrace au travers de l’existence du député du Tarn. Jaurès : une vie pour l’humanité est le titre du catalogue de cette importante exposition. Son humanité entoure directement le visiteur : ses derniers habits sont ainsi présentés.

Des portraits, des photos, des manuscrits. Ou encore son testament, un document des plus intimes, jamais présenté au public, écrit à l’orée de ses cinquante ans. « En exposant non seulement des archives, mais aussi certains de ses objets, nous avons voulu insister sur l’homme », confirme Magali Lacousse, conservatrice en chef du patrimoine aux Archives nationales, commissaire de l’exposition. Il n’y a plus qu’à suivre alors le couloir qui arpente la vie « des humanités à l’Humanité » de Jaurès. L’humanité qu’il déploie dans son premier éditorial, « Notre but », du journal éponyme ; l’humanité encore dont il fait preuve « sur le terrain », en tant qu’élu, aux côtés des mineurs de Carmaux, de « sa » France, de la classe ouvrière et de la paysannerie, des esprits des Lumières, des arts et de la littérature. L’humanité qui le conduit à avancer une conception rassembleuse d’un socialisme basé sur la justice, la fraternité, la démocratie et la paix.

Né le 3 septembre 1859, à Castres (Tarn), Jaurès est issu d’une famille bourgeoise appauvrie. Brillant, studieux et travailleur, le jeune homme, « paysan cultivé », incarne tout ce que signifie alors la « méritocratie républicaine ». Reçu premier au concours de l’École normale supérieure, il devient agrégé de philosophie. D’abord professeur de philosophie au lycée d’Albi, le jeune républicain fait son entrée au Palais Bourbon en 1885, devenant le plus jeune député de France. Battu en 1889, il retrouve un siège en 1893, en devenant député socialiste de Carmaux, ville minière du Tarn. Convaincu de l’importance de la presse, il écrit très tôt des articles dans plusieurs journaux, notamment la Petite République ou encore la Dépêche, de Toulouse, où il publiera un billet éditorial durant de longues années. En 1904, il décide de fonder son propre journal.

D’abord professeur de philosophie au lycée d’Albi, le jeune républicain fait son entrée au Palais Bourbon en 1885, devenant le plus jeune député de France. Battu en 1889, il retrouve un siège en 1893, en devenant député socialiste de Carmaux, ville minière du Tarn. Convaincu de l’importance de la presse, il écrit très tôt des articles dans plusieurs journaux, notamment la Petite République ou encore la Dépêche, de Toulouse, où il publiera un billet éditorial durant de longues années. En 1904, il décide de fonder son propre journal.

Il pense à l’appeler la Lumière puis XXe siècle, avant de choisir l’Humanité. Grâce au concours du musée d’Histoire vivante de Montreuil, on peut découvrir son bureau au journal, alors situé rue Montmartre, et son encrier en forme d’oiseau. Et puis, deuxième centre de gravité de cette exposition, sans doute la plus étoffée jamais présentée, « la France de Jaurès » prend la forme d’un hémicycle. Toutes les facettes de l’action de l’homme politique y apparaissent. À l’Assemblée, Jaurès, regard clair et barbe fournie, est un tribun remarquable. Un film en témoigne. Aucun son de sa voix n’a malheureusement été conservé. Les images animées de sa gestuelle et des réactions de ses collègues semblent attester de son éloquence. On le voit encore filmé à Berlin en novembre 1912, lors d’un voyage et meeting contre la guerre. Car c’est un « homme de terrain », qui n’hésite pas à se rendre aux côtés des gens, pas seulement pour les rencontrer mais aussi pour être acteur, apporter des éléments de compréhension et intervenir.

En France, il accompagne les luttes sociales très dures face à un patronat brutal. Il prend position en faveur du capitaine Albert Dreyfus. Ouvert sur le monde, il se rend en Amérique latine, etc. Dirigeant politique, il obtient l’unification du socialisme français autour du concept d’« évolution révolutionnaire », qu’il reprend de Marx : le 17 octobre 1908, après huit heures de discours, il parvient à faire adopter la motion proposée par sa fédération du Tarn au congrès de Toulouse de la SFIO. Un moment historique, matérialisé par la présentation du document inédit, jamais présenté dans une exposition publique, racheté il y a peu par les archives départementales du Tarn. Il s’agit du manuscrit « largement raturé, ce qui est rare chez Jaurès, preuve que le texte a été collectivement amendé », précise Gilles Candar, troisième commissaire de l’exposition et président de la Société d’études jaurésiennes. Après être passé devant le buste sculpté par Gabriel Pech, on accède à la dernière salle « épilogue », toute petite, chapelle toujours ardente. Jaurès au Panthéon. Résonne alors la voix de Brel : Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?

(1) Étaient notamment présents Jean-Marc Ayrault, premier ministre, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche, etc. L’Humanité était représentée par son secrétaire général, Silvère Magnon, Patrick Le Hyaric était excusé.

(2) Au 60, rue des Francs-Bourgeois à Paris 3e (Métro Rambuteau). Jusqu’au 2 juin, du lundi au vendredi de 10 heures à 17 h 30, samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30, fermée le mardi et les jours fériés. Entrée : 6 euros.

Illustrations : documents de l'exposition Jaurès aux Archives nationales

Documents à télécharger : Le![]() livret de l'exposition -

livret de l'exposition -

Lire aussi :

15:12 Publié dans Biographie, International, L'Humanité, Photos | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc mélenchon, exposition, jean jaurès, archives nationales, aurélie filippetti, gilles candar, romain ducoulombier, magali lacousse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2014

1934-2014 : LA DROITE EN MANIFESTATIONS

Article publié par l'Humanité

Ce dimanche, une foule hétéroclite de catholiques intégristes, d'identitaires d'extrême-droite, de familles BCBG, de Bonnets rouges et de partisans de Dieudonné, a vite délaissé ses mots d'ordre hostiles à l'action gouvernementale pour appeler à l'insurrection réactionnaire et laisser libre cours à des slogans antisémites et xénophobes.

L'appel du nébuleux collectif "Jour de colère" est parvenu à coaguler la France de la réaction, ce dimanche, au vu des slogans proférés entre la place de la Bastille et les Invalides. Au départ du cortège, une foule hétéroclite, entre 17.000 personnes (police) et 160.000 (organisateurs), s'est réunie autour des mots d'ordre proférés à l'encontre des politiques sociales et sociétales menées par François Hollande. Ainsi, un animateur de la manifestation éructe au micro: "Vous êtes ici parce que vous ne supportez plus la médiocrité!". "Le peuple, la France en colère, on va se faire entendre!". Ou, plus menaçant: "François, t’as intérêt à nous écouter!".

"Journalistes collabos"

Parmi les participants, des soutiens de Dieudonné multiplient les quenelles collectives. Des couples BCBG reprennent des chansons du polémistes, dont le Chaud ananas qui a valu à son auteur une condamnation pour incitation à la haine raciale. Ailleurs, une charge en règle contre les médias: "Les journalistes collabos, on n’en veut pas!", "(notamment le) Petit Journal à qui nous réservons un accueil particulier".

Dans les rangs, des Bonnets rouges, ou revendiqués comme tels. Le collectif breton à l'origine de ce mouvement avait pourtant appelé à ne pas prendre part à la manifestation. Des drapeaux royalistes flottent aussi dans le ciel parisien. Les slogans anti-Hollande cèdent le pavé à des "Le roi à Paris, à mort la République".

Des groupuscules du Mariage pour tous, proches de l'extrême-droite, prennent aussi part à la démonstration ultradroitière. Comme les homens, torses à l'air lorsqu'il s'agit de prendre la pause.

A couvert lorsque les premières gouttes tombent sur le cortège.

A couvert lorsque les premières gouttes tombent sur le cortège.

Dans le cortège aussi, des familles traditionalistes relancent les slogans contre la loi consacrée au mariage pour tous.

Au bout du parcours, un barnum avec podium et écran géant, attend les manifestants. Jour de colère se présentait pourtant comme un collectif sans moyen. Les discours de fin de manifestation, déclamés par des anonymes représentants d'obscures mouvements, chauffent à blanc la foule qui entonne des "Hollande démission".

A 18 heures, heures de dissolution théorique de la manifestation, des groupes font face au cordon de CRS. "Police politique! Police politique" hurlent-ils. Des centaines de personnes, cagoulées et portant des masques de ski pour certaines, ont lancé des projectiles, bouteilles, pétards, barres de fer, poubelles et fumigènes contre les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes, a constaté l'AFP.

Ce dimanche 26 janvier 2014, Paris a pris des airs de 6 février 1934 (voir la vidéo).

Le MRAP demande que les "coupables de ce déferlement de haine antisémite soient lourdement sanctionnés". Pour le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap), cette manifestation "agrégeait dans la même haine antirépublicaine, les chrétiens intégristes homophobes et les nationalistes racistes islamophobes, renforcés par la composante radicale du public de l'antisémite Dieudonné". "Les organisateurs, poursuit le Mrap dans un communiqué, ayant semé le vent de la haine, ne pouvaient que récolter la tempête de la violence en fin de cortège."

- A lire aussi:

14:31 Publié dans Actualité, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, extrême-droite, mariage pour tous, manif pour tous, royalistes, bonnets rouges, collectif jour de colère, homens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |