21/01/2014

90ème anniversaire de la mort de Lénine. Les derniers combats du père de la révolution russe

Entre Lénine et Staline, il n’y a pas tant continuité que rupture, comme l’attestent les dernières volontés du père de la révolution, qui affirmait : « Nous ne sommes pas assez civilisés pour pouvoir passer directement au socialisme. »

Le 21 janvier 1924, à 18 h 50, tout juste informé des dernières décisions du Parti, Lénine est victime d’une ultime crise et s’éteint à cinquante-quatre ans, après avoir lutté dix-huit mois contre la maladie et l’angoisse quant à l’avenir de la révolution. Atteint depuis le 25 mai 1922 d’une attaque ayant entraîné la paralysie de son côté droit, il n’a repris partiellement ses activités intellectuelles qu’en septembre, aidé par sa femme, sa sœur et ses secrétaires. Il est déjà fort inquiet des positions de Staline sur la libéralisation du commerce extérieur et la remise en cause de l’indépendance des républiques soviétiques, quand il subit une deuxième attaque, le 16 décembre. Conscient qu’il va bientôt « quitter les rangs », il exige de pouvoir dicter quelques minutes par jour une « lettre au Congrès », appelée à tort son testament, et son dernier article publié le 4 mars 1923, « Mieux vaut moins mais mieux ». Une troisième attaque, le 10 mars, le prive de l’usage de la parole, mais pas de sa lucidité.

Conscient du conflit qui oppose Staline et Trotski alors qu’il tente de sauver la révolution dans une Russie soviétique épuisée par sept années de guerre mondiale et de guerre civile, Lénine n’entend pas désigner son successeur comme un monarque mais renforcer l’unité de direction du Parti et le rôle du Comité central. C’est prioritaire pour réorganiser l’État et activer le redressement du pays, ravagé et épuisé. Il invite donc le Comité central à surveiller ses dirigeants en jugeant leurs qualités et leurs défauts.

Lénine est conscient que Staline cumule trop de pouvoirs comme secrétaire général du Parti, dirigeant de l’Inspection ouvrière et paysanne chargée de contrôler tous les fonctionnaires, tout en intervenant comme commissaire aux Nationalités dans les affaires de la moitié des populations (non russes) de la Russie soviétique. On ne peut reprocher à Trotski, le chef de l’Armée rouge, son ralliement tardif au parti bolchevik, mais ses éminentes capacités ne doivent pas faire oublier son conflit avec les syndicats ouvriers lors de ses projets de « militarisation du travail ». Néanmoins, Lénine vient de lui demander de défendre ses vues sur le Gosplan et la question géorgienne.

Si les vieux bolcheviks Kamenev et Zinoviev ont commis des fautes révélatrices de leurs faiblesses avant la révolution d’Octobre, il faut maintenir l’équilibre de la direction du Parti en promouvant deux trentenaires très prometteurs, Boukharine, « l’enfant chéri du Parti », brillant théoricien pas toujours orthodoxe, et le très volontariste Piatakov qui a les mêmes qualités et défauts que Trotski.

Pourtant, dix jours après, Lénine exige que Staline soit démis du secrétariat général, parce qu’il a pris connaissance de ses violentes accusations contre les communistes géorgiens, qualifiés de « social-nationalistes ». C’est donc bien la politique de Staline qui explique le revirement de Lénine.

Lénine entend promouvoir au Comité central un grand nombre d’ouvriers qualifiés actifs et de spécialistes, et non des apparatchiks incompétents, afin de combattre la bureaucratie opportuniste à tous les niveaux dans l’appareil d’État et le Parti. Il veut lutter contre le nationalisme russe et le chauvinisme de grande puissance. Il met également en garde contre les erreurs à ne pas commettre dans la poursuite du processus graduel d’évolution révolutionnaire dans un pays arriéré, où l’industrie est effondrée, où le prolétariat est épuisé, où se pratique le « commerce asiatique ». Il faut à tout prix sauver l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie, sur laquelle repose le pouvoir communiste, et donc prolonger la nouvelle politique économique : « Il faut être pénétré, dit-il, d’une méfiance salutaire vis-à-vis de tout mouvement en avant brusque et inconsidéré, vis-à-vis de toute sorte de présomption. » Boukharine en déduira, en 1928 : « Pas de deuxième révolution », quand Staline décide la collectivisation des terres et l’industrialisation à marche forcée.

La disparition de Lénine accélère le cours, déjà pris, des événements. Staline, en grand maître de cérémonie, organise les funérailles et inaugure le culte de la personnalité de Lénine. En dépit de l’opposition de sa veuve, son corps est embaumé avant d’être déposé dans la crypte d’un premier mausolée pour y recevoir l’hommage de tout le peuple soviétique. Petrograd devient Leningrad ; toute ville, toute entreprise, toute administration élève sa statue du père de la révolution. Staline forge le serment de fidélité : « Nous te jurons, camarade Lénine,… » et Maïakovski, sarcastique, observe : « La mort même d’Ilitch devient un grand organisateur du communisme. »

Pourtant, Kroupskaïa a déclaré publiquement : « Ne laissez pas votre deuil prendre la forme d’une vénération de la personne d’Ilitch… Mettons plutôt ses préceptes en pratique. » Staline prétend s’y employer. Plutôt que d’épurer le Parti, la promotion « Appel de Lénine » double en un an le nombre de communistes au prix d’une baisse du niveau d’instruction et de conviction. Mais Staline se presse de rédiger « Les bases du léninisme » pour se présenter comme le meilleur disciple d’un maître dont il schématise et stérilise la pensée, et pour isoler Trotski qui préconise un cours nouveau. Mais, quand Kroupskaïa demande que le « testament » de Lénine soit présenté au futur Congrès du Parti, Trotski garde le silence, Kamenev et Zinoviev se portent garants des qualités de Staline, et la « lettre au Congrès » ne sera révélée en URSS qu’en 1956. Ainsi, le marteau du stalinisme a cloué le cercueil de Lénine.

Le « testament » de Lénine. 24 décembre 1922 : « Le point essentiel dans le problème de la cohésion, c’est l’existence de membres du Comité central tels que Staline et Trotski. (…) Le camarade Staline, devenu secrétaire général, a concentré entre ses mains un pouvoir illimité, et je ne suis pas sûr qu’il puisse toujours s’en servir avec assez de circonspection. D’autre part, le camarade Trotski, comme l’a déjà montré sa lutte contre le Comité central dans la question du Commissariat du peuple des voies de communication, ne se fait pas remarquer seulement par des qualités éminentes. Il est peut-être l’homme le plus capable de l’actuel Comité central, mais il pèche par excès d’assurance et par un engouement exagéré pour le côté purement administratif des choses. » Additif du 4 janvier 1923 : « Staline est trop brutal, et ce défaut, parfaitement tolérable dans les relations entre nous, communistes, ne l’est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste… »

Jean-Paul Scot, historien, auteur d’Histoire de la Russie de Pierre le Grand à nos jours. État et société en Russie impériale et soviétique, Éditions A. Colin, 2000 et 2005.

Lire aussi :

« Lire et relire Lénine, pour préparer l’avenir » Par Jean Salem, philosophe

Lénine sans légendes. Par Jean-Jacques Goblot, historien.

21:56 Publié dans Actualité, International, L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, union soviétique, lénine, joseph staline, bolchéviques, révolution russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2013

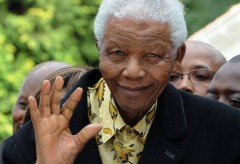

NELSON MANDELA : UNE LEGENDE ET UN SYMBOLE UNIVERSEL !

« L’espoir est une arme puissante quand il ne reste plus rien d’autre ! » écrivait, depuis sa prison, Nelson Mandela, en 1970

« L’espoir est une arme puissante quand il ne reste plus rien d’autre ! » écrivait, depuis sa prison, Nelson Mandela, en 1970

L'ancien président sud-africain Nelson Mandela a été considéré en 2005 comme le "plus grand homme" de la scène internationale selon les Français, les Allemands et les Britanniques interrogés par TNS pour la chaîne CNN et depuis sa légende et son extraordinaire histoire l’a rendu universel dans le monde entier.

Pourtant bien peu en dehors des communistes en France et du journal l'Humanité l'ont soutenu pour demander sa liberté. Aujourd'hui disparu l'hommage est universel.

NELSON MANDELA : SA VIE !

Une enfance africaine : 1918-1927

Son premier prénom, il le doit à son père et à la passion que celui-ci voue à l'amiral anglais vainqueur des marines française et espagnole à Trafalgar. Son second, il le tient de la tradition xhosa (1). "Tirer la branche d'un arbre ", en est la traduction à la lettre. " Celui qui crée des problèmes ", en est la traduction dans l'esprit.

De là à penser que le baptême indique d'ores et déjà au nouveau né le chemin à suivre, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir...

Surtout en cette année 1918, surtout à Mvezo, petit village traditionnel de la région rurale du Transkeï. La rivière Mbashe à quelques mètres du " kraal " (le village familial) fait office de frontière. Umtata, la capitale provinciale située à quelques dizaines de kilomètres de là, figure l'au-delà d'une limite qu'on ne franchit presque jamais.

Quant à Johannesburg, the " Big city ", c'est déjà la planète Mars. Ne parlons même pas de Versailles, même si cette année-là, s'y tient un Congrès de la paix suivant de peu la fin de la Première Guerre mondiale, même si une délégation de l'ANC s'y rend pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort des Africains d'Afrique du Sud. La communauté internationale avait bien autre chose à faire. Mvezo aussi.

C'est donc l'insouciance et la tradition qui accompagnent le petit Nelson dans son enfance. · peine le tranquille cours de la vie est-il légèrement troublé par un déménagement forcé.

Pour avoir défié les autorités tribales à propos d'un banal vol de bouf, le père de Nelson Mandela, homme " fier et révolté, avec un sens obstiné de la justice " (2), se voit privé de sa fortune et de son titre. Sans fortune ni statut, la famille prend donc la direction du village voisin de Qunu, où elle peut bénéficier du soutien d'amis et de parents. " J'y ai passé les années les plus heureuses de mon enfance et mes premiers souvenirs datent de là ", a répété tout au long de sa vie, et encore aujourd'hui, Rolihlahla.

Dans le veld (la savane), le petit garçon garde moutons et veaux dans les prés ; se bagarre avec les autres garçons ; fait la récolte du miel sauvage, des fruits et des racines comestibles ; boit du lait chaud et sucré directement au pis de la vache ; nage dans les ruisseaux clairs et froids. Insouciance et tradition...

Une formation d'" Anglais noir " : 1934-1941

En attendant, le régent estime qu'il est l'heure pour son fils de devenir un homme. Dans la tradition xhosa, cela prend la forme de la circoncision. " Un Xhosa non circoncis est une contradiction dans les termes, car il n'est pas du tout considéré comme un homme mais comme un enfant. "

En attendant, le régent estime qu'il est l'heure pour son fils de devenir un homme. Dans la tradition xhosa, cela prend la forme de la circoncision. " Un Xhosa non circoncis est une contradiction dans les termes, car il n'est pas du tout considéré comme un homme mais comme un enfant. "

Janvier 1934, Nelson Mandela devient un homme... mais pas tout à fait comme les autres Xhosas puisque son destin était de devenir conseiller du futur roi Sabata. " Tu n'es pas fait pour passer ta vie à travailler dans les mines d'or de l'homme blanc sans savoir écrire ton nom ", ne cesse de lui répéter le régent avant de l'envoyer au collège de Clarkebury, digne institution anglaise et meilleur établissement pour Africains du Thembuland.

L'élève appliqué et doué d'une excellente mémoire décroche son brevet en deux ans au lieu des trois prévus. Ce qui l'amène, en 1937, au lycée de Fort Beaufort, où il retrouve son frère Justice.

Dans son autobiographie, Nelson Mandela reviendra assez sévèrement sur cette période : " Nous aspirions à devenir des " Anglais noirs ", comme on nous appelait parfois par dérision. On nous enseignait - et nous en étions persuadés - que les meilleures idées étaient les idées anglaises, que le meilleur gouvernement était le gouvernement anglais et que les meilleurs des hommes étaient anglais ".

Mais, à l'époque, le jeune Mandela ne se doute pas de ce que pensera le vieux Mandela et s'applique à devenir un bon " Anglais noir ", à tel point qu'il est nommé " préfet " (élève responsable de la discipline). Pas à pas, il grimpe dans cette échelle sociale si particulière, et touche le sommet en entrant, en février 1938, à l'Université de Fort Hare, le Cambridge des Noirs d'Afrique du Sud, qui ne compte que 150 (mal)heureux élus.

L'anglais, l'anthropologie, la politique, l'administration indigène, le droit hollandais sont au programme. L'objectif de l'Université est clair : former les futurs cadres politiques, administratifs et religieux des Etats noirs que les pouvoirs blancs tentent de créer afin d'y parquer la population " indigène " non productive et faire des ouvriers des travailleurs immigrés dans l'Afrique du Sud blanche.

Fort Hare constitue une révélation. Ou plutôt plusieurs révélations à la fois. Quelle révélation en effet pour ce jeune homme certes déjà robuste, mais encore mal dégrossi de sa formation rurale et royale, de toucher au fin du fin de l'âme humaine : le raffinement intellectuel et social british. Et celle d'entrer en contact avec des étudiants appartenant à d'autres groupes que les Xhosa et de commencer " à penser au-delà des seules conceptions ethniques ".

Que dire alors de cette première bataille (gagnée) contre l'autorité, à propos de la composition du comité de résidence. Episode a priori peu fondamental dans la vie d'un homme mais qui lui fit prendre conscience " du pouvoir dont on disposait quand on avait le droit et la justice de son côté ". Et enfin, révélation des révélations, peut-être : l'appartenance à l'ANC d'un de ses collègues, Nyathi, qui se fait remarquer par ses propos vifs tenus à l'encontre du premier ministre de l'époque, Jan Smuts, venu visiter l'Université.

Est-ce le vertige des révélations en cascade ? L'effet d'une subite prise de conscience ? Les deux, mon capitaine ? Aucun des deux, mon général ? Allez savoir (le sait-il lui-même ?) [...] En tout état de cause, voilà que Nelson Rolihlahla Mandela, fils de Gadla Henry Mphakanyiswa et de Noseki Fanny, et de ce fait membre de la maison royale des Thembus, se révolte.

Désigné pour siéger au conseil représentatif des étudiants, il demande au préalable un renforcement des pouvoirs de cet organisme, le plus élevé de Fort Hare, et décide de boycotter le scrutin si l'administration ne donne pas suite à cette revendication.

L'administration fait la sourde oreille. Les élèves boycottent. Les candidats présentent leur démission collective. L'administration organise une nouvelle élection. Même résultat... Mais, sous la pression, tous refusent cette fois-ci de démissionner sauf... Mandela.

Le principal de Fort Hare lui demande de revoir sa position. Il refuse. Le gong des vacances sauve l'étudiant Mandela qui devra livrer une réponse définitive à la rentrée. Il ne la donnera jamais.

Car, entre temps, le retour à Mqhekezweni est amer. Convoqué avec Justice par le régent qui leur annonce : " J'ai arrangé des mariages pour vous deux. ". Les deux jeunes hommes ne disent mot, bouclent leurs valises, et le soir tombé, s'enfuient.

Nelson Mandela s'en expliquera plus tard : " · cette époque, j'avais des idées plus avancées sur le plan social que sur le plan politique. Alors que je n'aurais pas envisagé de lutter contre le système politique des Blancs, j'étais prêt à me révolter contre le système social de mon propre peuple. ". Bientôt, les choses seront inversées...

L’EVEIL A LA POLITIQUE

A quoi servirait une fuite si elle n'était extrême ? Dès lors, rien de tel que la planète Mars, c'est-à-dire Johannesburg, ou eGoli, la cité de l'or. Voyage de nuit, arrivée à l'aube. Les bureaux de Crown Mines constituent la première étape des deux fugueurs.

A quoi servirait une fuite si elle n'était extrême ? Dès lors, rien de tel que la planète Mars, c'est-à-dire Johannesburg, ou eGoli, la cité de l'or. Voyage de nuit, arrivée à l'aube. Les bureaux de Crown Mines constituent la première étape des deux fugueurs.

Uniforme, paire de bottes neuves, casque, lampe de poche, sifflet et knobkerrie (long bâton) : Mandela devient veilleur de nuit... pour une journée, le temps pour le régent de retrouver leurs traces et de les faire renvoyer.

De proche en proche, Nelson Mandela atterrit chez un homme trentenaire, originaire du Transkeï comme lui, qui dirigeait une agence immobilière spécialisée dans les propriétés pour Africains : Walter Sisulu. Première rencontre entre deux hommes qui ne se quitteront plus.

Sisulu le fait engager comme stagiaire par l'avocat Lazar Sidelsky, activité qu'il marie avec la poursuite de ses études pour obtenir une licence de droit.

Il fait rapidement la connaissance de Gaur Radebe et de Nat Bregman, tous deux membres de l'ANC et du Parti communiste sud-africain (SACP), qui l'invitent dans de nombreuses soirées où se côtoient Blancs, Noirs, Indiens, Métis ; où s'échangent toutes les idées que la gauche africaine compte ; où se préparent des lendemains fraternels. Nelson Mandela connaît sa deuxième circoncision - politique, celle-ci - et pénètre petit à petit dans le monde anti-apartheid.

Quand devient-il un " combattant pour la liberté " ? Lui-même se refuse à répondre : " Je suis incapable d'indiquer exactement le moment où je suis devenu politisé, le moment où j'ai su que je consacrerais ma vie à la lutte de libération.

Òtre Africain en Afrique du Sud signifie qu'on est politisé à l'instant de sa naissance, qu'on le sache ou non. Un enfant africain naît dans un hôpital réservé aux Africains, il rentre chez lui dans un bus réservé aux Africains, il vit dans un quartier réservé aux Africains, et il va dans une école réservée aux Africains, si toutefois il va à l'école.

Quand il grandit, il ne peut occuper qu'un emploi réservé aux Africains, louer une maison dans une township réservé aux Africains, voyager dans des trains réservés aux Africains et on peut l'arrêter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour lui donner l'ordre de présenter un pass, et s'il ne peut pas, on le jette en prison. Sa vie est circonscrite par les lois et les règlements racistes qui mutilent son développement, affaiblissent ses possibilités et étouffent sa vie.

Je n'ai jamais connu d'instant exceptionnel, pas de révélation, pas de moment de vérité, mais l'accumulation régulière de milliers d'affronts, de milliers d'humiliations, de milliers d'instants oubliés, a créé en moi une colère, un esprit de révolte, le désir de combattre le système qui emprisonnait mon peuple. Il n'y a pas eu de jour particulier où j'aurai dit : à partir de maintenant, je vais me consacrer à la libération de mon peuple ; à la place je me suis simplement retrouvé en train de le faire sans pouvoir m'en empêcher.

Naissance d'un militant : 1944-1952.

Voilà comment, sans pouvoir s'en empêcher, il participe à sa première manif en août 1943 contre l'augmentation des tarifs de bus (" De façon modeste, j'avais quitté mon rôle d'observateur pour devenir participant ") ; comment il s'" abonne " à la maison de Walter Sisulu, " La Mecque des militants et des membres de l'ANC " ; comment il participe à la création de la Ligue de la jeunesse un dimanche de Pâques 1944 en compagnie notamment de Sisulu, Oliver Tambo et Anton Lembede ; comment il renoue avec les principes fondateurs de l'ANC contre les maîtres de l'organisation devenus des barons amorphes ; comment il accepte sa première responsabilité à l'ANC - membre du Comité exécutif de l'ANC du Transvaal - en 1947...

Voilà comment, sans pouvoir s'en empêcher, il participe à sa première manif en août 1943 contre l'augmentation des tarifs de bus (" De façon modeste, j'avais quitté mon rôle d'observateur pour devenir participant ") ; comment il s'" abonne " à la maison de Walter Sisulu, " La Mecque des militants et des membres de l'ANC " ; comment il participe à la création de la Ligue de la jeunesse un dimanche de Pâques 1944 en compagnie notamment de Sisulu, Oliver Tambo et Anton Lembede ; comment il renoue avec les principes fondateurs de l'ANC contre les maîtres de l'organisation devenus des barons amorphes ; comment il accepte sa première responsabilité à l'ANC - membre du Comité exécutif de l'ANC du Transvaal - en 1947...

Malgré son engagement croissant, Nelson Mandela trouve le temps de tromper sa femme - la politique - pour épouser une maîtresse, Evelyn Mase, déménager au 8115, Orlando West à Soweto ; et avoir deux enfants : un fils Madiba Thembekile, et une fille Makaziwe.

Vient alors 1948, l'année horrible. · la surprise générale, le Parti national remporte les élections blanches, sur la peur du " Swart Gevaar " (le " péril noir ") et sur son programme : " Die kaffer op sy plek " (" Le nègre à sa place "). Le premier ministre, un ancien pasteur de l'Eglise réformée hollandaise, le Dr Daniel Malan, construit immédiatement, brique par brique, loi par loi, le mur du " grand apartheid " (en opposition à l'" apartheid mesquin " qui prévalait jusque-là).

Face à cette terrible entreprise, les " jeunes loups " de l'ANC veulent transformer le mouvement en véritable organisation de masse. En 1949, ils prennent le pouvoir.

Walter Sisulu est élu secrétaire général. Oliver Tambo et Nelson Mandela deviennent membre de la direction nationale. Le 26 juin 1950, l'ANC organise une journée de protestation contre l'assassinat de dix-huit Africains le 1er mai et contre le vote de la loi sur l'interdiction du communisme. Pourtant, Mandela et les siens refusent toujours une alliance quelconque avec les communistes. Méfiance. Peur. Méconnaissance.

Moses Kotane, secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP) ne cesse de lui poser la question : " Nelson, qu'est-ce que tu as contre nous ? Nous combattons le même ennemi. " " · la fin, je n'avais plus de réponses satisfaisantes à opposer à ses arguments ", avoue Mandela. Le barrage cède.

Le SACP deviendra un partenaire de l'ANC, modifiant le rapport des forces en Afrique du Sud. Mais Mandela aime, peut-être par-dessus tout, connaître les autres. " J'ai acheté les ouvres complètes de Marx et d'Engels, de Lénine, de Staline, de Mao Zedong et d'autres, et j'ai exploré la philosophie du matérialisme historique et dialectique. J'avais peu de temps pour étudier correctement. Le Manifeste du parti communiste m'a stimulé, mais le Capital m'a épuisé. ".

En 1952, la campagne de défi (non-respect des lois d'apartheid) qui dure plusieurs mois, rencontre un énorme succès. · tel point que le 30 juillet 1952, Mandela est arrêté par la police. Il est condamné, avec d'autres camarades, à neuf mois de travaux forcés, mais la sentence reste suspendue pendant deux ans. Nelson Mandela devient dangereux pour le pouvoir. C'est bon signe. La lutte a changé d'échelle. Elle changera d'époque avec le " Plan M " puis avec l'adoption de la Charte de la liberté.

M comme Mandela : 1952-1962.

Le " Plan M " pour Mandela. Devenu l'un des quatre vice-présidents de l'ANC en 1952, Nelson Mandela est chargé secrètement de préparer un plan permettant à l'organisation de travailler clandestinement.

Le " Plan M " pour Mandela. Devenu l'un des quatre vice-présidents de l'ANC en 1952, Nelson Mandela est chargé secrètement de préparer un plan permettant à l'organisation de travailler clandestinement.

Le noyau dirigeant se prépare déjà à l'éventualité d'une interdiction, donc d'un travail clandestin, mais pas encore de la lutte armée.

1952 toujours. " Mandela et Tambo ". Dans Chancellor House, face au tribunal de Johannesburg, les deux amis ouvrent le premier cabinet d'avocats noirs. Le gouvernement n'aura de cesse de multiplier les obstacles à l'exercice de leur profession, sans toutefois en faire sa priorité puisqu'il a plus important à faire : raser Sophiatown, la township rebelle de la banlieue de Jo'burg. Malgré la résistance de la population, Sophiatown sera rayée de la carte le 9 février 1955. Mais ses habitants emporteront avec eux leur révolte dans leur nouvelle ville, baptisée d'après son emplacement géographique : South West Townships : Soweto.

Pour Mandela, c'est la preuve que la résistance pacifique a montré ses limites. La preuve aussi de son sens de l'anticipation. Dès 1953, en effet, il affirme que le temps de la résistance passive est terminé, la non-violence est une stratégie vaine, elle ne renversera jamais une minorité.

La direction réprimande sévèrement l'impétrant qui s'excuse pour ses propos déplacés et... demande à Walter Sisulu, en partance pour le Festival de la jeunesse et des étudiants pour la paix à Bucarest, d'aller en Chine et d'y évoquer avec les dirigeants l'acheminement d'armes.

Les 25 et 26 juin 1955, à Kliptown, l'ANC adopte la Charte de la liberté, véritable manifeste politique au long cours. Pour la première fois, l'organisation ne se contente pas de critiquer les lois d'apartheid, mais propose l'avènement d'une Afrique du Sud démocratique et non-raciale. Autre visée. Autre portée. Autre réaction du pouvoir.

" Mandela, nous avons un mandat d'arrêt. Suivez-moi ! " Nelson Mandela regarde le mandat. Son sang se glace à la lecture d'un mot : " Hoogverraad ", haute trahison. Il est passible de la peine de mort. Nous sommes le 5 décembre 1955. Le jour se lève sur Soweto. Quatre-vingt-onze autres membres de l'ANC sont accusés. Le procès de la trahison débute.

Il s'achèvera le 29 mars 1961. Mandela sera de toutes les audiences... sauf une. Le 14 juin 1958, il se marie avec Nomzamo Winnifred Madikizela. Le père de cette dernière l'avait pourtant prévenue : " Mais tu épouses un gibier de potence. " Cette même année, le Parti national se voit reconduit au pouvoir.

Le 21 mars 1960, c'est le massacre de Sharpeville. Dans cette petite township à 50 kilomètres au sud de Johannesburg, la police ouvre le feu contre des manifestants. Bilan : soixante-neuf morts. La communauté internationale condamne et certains pays adoptent des sanctions.

Le procès de la trahison tourne à la démonstration de la part des accusés. Le tribunal de Pretoria devient une sorte de tribune permanente pour l'ANC. Les avocats de la défense tournent plus d'une fois les procureurs en ridicule. La presse internationale s'en fait l'écho. Le pouvoir préfère arrêter les frais. Le 29 mars 1961, le juge Rumpff conclut : " Les accusés sont déclarés non coupables et acquittés. ".

Nelson Mandela sort libre du tribunal mais entre immédiatement dans la clandestinité.

En juin 1961, l'ANC tient une réunion secrète, l'une des plus importantes de son histoire. Sur proposition de Mandela, et après des heures de débat houleux, le mouvement anti-apartheid décide de se lancer dans la lutte armée en créant une organisation militaire. Son nom : Umkhonto we Sizwe (la lance de la nation). Son chef : Nelson Mandela. Son siège : la ferme de Liliesleaf, à Rivonia, " une banlieue bucolique au nord de Johannesburg ". C'est là que Mandela lit De la guerre de von Clausewitz, la Révolte de Menahem Begin ; qu'il se documente sur les armées de guérilla du Kenya, d'Algérie et du Cameroun avant de se rendre sur place au cours de l'année 1962 ; qu'il met au point des explosifs ; de là qu'il dirige les premières opérations armées.

C'est là que le " Black Pimpernel " (le mouron noir) est de nouveau arrêté par la police, le 5 août 1963, suite à la dénonciation de voisins. Il a quarante-quatre ans. Il ne ressortira de prison que vingt-sept ans et cent quatre-vingt-dix jours plus tard. Au cours du procès de Rivonia, Mandela, dans un prétoire glacé et silencieux, fait une déclaration retentissante et historique, véritable manifeste pour les siens ; son testament, espère le régime raciste.

" Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte du peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche, et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. " Le 11 février 1990, à peine libéré de prison, au balcon de l'hôtel de ville du Cap, ses premiers mots d'homme libre seront les mêmes, exactement les mêmes.

Un homme libre en prison : 1963-1982.

" Aller à Robben Island équivalait à passer dans un autre pays. " Un autre pays où " chaque jour est semblable à la veille ; chaque semaine ressemble à la précédente, et les mois et les années finissent par se mélanger ".

" Aller à Robben Island équivalait à passer dans un autre pays. " Un autre pays où " chaque jour est semblable à la veille ; chaque semaine ressemble à la précédente, et les mois et les années finissent par se mélanger ".

Entre deux travaux forcés - couture de vieux pull-overs, cassage de pierres - Mandela s'efforce de construire son propre calendrier rythmé par les rares visites de Winnie ; la construction d'une amitié avec un gardien, James Gregory (3); les discussions politiques avec ses codétenus, et surtout le maintien du contact avec l'extérieur, grâce à l'aide d'un prisonnier de droit commun surnommé Joe my Baby, qui fait entrer et sortir en fraude des messages de la prison.

" Nous considérions la lutte en prison comme une version réduite de la lutte dans le monde. " Alors, forcément le moral épouse la " vie du dehors " avec ses moments sombres - le démantèlement de l'ANC et l'indifférence de la communauté internationale dans les années soixante -; ceux un peu plus lumineux - la révolte de Soweto en 1976, puis l'embrasement généralisé des townships dans les années quatre-vingt. En prison, Nelson Mandela continue son combat pour la liberté.

Parler avec l'ennemi : 1982-1990.

En mars 1982, Nelson Mandela est transféré à la prison de Pollsmoor et bénéficie d'un " régime de faveur ". Il devine la stratégie du pouvoir, qui devient claire le 31 janvier 1985. Ce jour-là, P. W. Botha, le premier ministre, propose de libérer le plus vieux détenu politique du monde s'il rejette " de façon inconditionnelle la violence politique ".

Le détenu matricule 466/64 refuse, puis sentant la faiblesse du pouvoir, écrit à Kobie Coetsee, ministre de la Justice, pour lui proposer " des pourparlers à propos des pourparlers ". Après de multiples relances, il finit par accepter. Les réunions se multiplient alors, au cours desquelles les ennemis se jaugent et se jugent, apprennent à se connaître. Les " pourparlers " durent des années, et s'accélèrent avec le " putsch " des dirigeants éclairés du Parti national, emmenés par Frederik de Klerk.

Nelson Mandela a pris la décision d'engager des négociations avec le pouvoir seul, il les mène seul, il les assume seul. Le 11 février 1990, il est libéré. Son premier geste : lever le poing en signe de victoire. " Madiba " (du nom de son clan xhosa) sait qu'il a gagné son pari.

Monsieur le Président : 1990-1999.

Pour tout le monde, c'est un chef d'Etat qui revient à la liberté. Dans les esprits, il est déjà président. Et c'est en tant que tel qu'il mène les négociations ouvertes avec le NP de Frederik de Klerk et négocie la sortie de l'apartheid. Les 27 et 28 avril 1994, pour la première fois de leur histoire, tous les Sud Africains sont appelés à voter pour leur président. L'ANC est plébiscité (65 %). " Mandela for President. ".

Pour tout le monde, c'est un chef d'Etat qui revient à la liberté. Dans les esprits, il est déjà président. Et c'est en tant que tel qu'il mène les négociations ouvertes avec le NP de Frederik de Klerk et négocie la sortie de l'apartheid. Les 27 et 28 avril 1994, pour la première fois de leur histoire, tous les Sud Africains sont appelés à voter pour leur président. L'ANC est plébiscité (65 %). " Mandela for President. ".

Un président qui sillonne le pays pour appeler à la réconciliation et à la constitution d'une nation arc-en-ciel. Un président qui, avant de quitter la scène, effectue un tour du monde afin de remercier ceux qui ont soutenu dans la lutte anti-apartheid, y compris pendant les heures les plus dures. Mandela s'en va.

Il retourne vivre à Qunu. Comme on dit dans son village, " Rolihlahla n'a jamais été un tshipa ", (une personne qui oublie ses racines). La parole à l'écrivain sud-africain Breyten Breytenbach : " Un vieil homme quitte la prison. Il y était entré comme militant, c'est un mythe qui en ressort. Il se fait du souci pour sa prostate, pour ses notes. Un horizon s'illumine, il apporte l'espoir, et il n'a jamais connu le monde, ni la douce caresse de journées vides sous les nuages qui passent.

Si cela est arrivé, il ne s'en souvient plus. Peut-être que maintenant notre obscur passage sur la terre a un peu plus de sens. Il a maintenant ensemble l'âme et le corps, avec orgueil et l'impossibilité de l'amour. Il réussira. Il échouera. Il vit Il mourra. Nelson Mandela ouvre une porte. ".

Ainsi a vécu Nelson Rolihlahla Mandela, fils de Gadla Henry Mphakanyiswa et de Noseki Fanny, membre de la maison royale des Thembus, et premier président d'une Afrique du Sud démocratique.

Il ne se représente pas à l'élection présidentielle de juin 1999, qui voit la victoire de son "dauphin" Thabo Mbeki.

Christophe Deroubaix. (l'Humanité)

(1) Le peuple xhosa est l'un des plus importants d'Afrique du Sud avec les Zoulous.

(2) In Un long chemin vers la liberté. Nelson Mandela. Editions Fayard. 658 pages.

(3) Chaque Noël, Nelson Mandela rend visite à son ancien gardien.

17:45 Publié dans Actualité, Biographie, International, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelson mandela, biogrpahie, afrique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/11/2013

50 ans de l'assassinat de JFK: Kennedy ou la nostalgie frelatée d’un "paradis perdu"

L’assassinat de John Fitzgerald Kennedy symbolise le passage de l’apparente quiétude de l’après-guerre au vacarme des années 1960. Quant au premier président catholique de l’histoire du pays, il n’a pas eu le temps de laisser une trace tangible hors celle de son propre sang.

Ce sont, en définitive, trois histoires qui s’enchevêtrent tragiquement en une même journée automnale mais ensoleillée de Dallas, Texas : l’assassinat d’un président des États-Unis, le destin tragique d’une dynastie (1) et la projection d’un pays dans une autre époque. Il a tant été écrit sur les deux premières dimensions qu’il n’y a plus rien à ajouter. Il faut désormais attendre l’ouverture des archives qui permettra, peut-être, d’y voir clair entre la thèse du tireur unique (la conviction semble même avoir abandonné ses derniers défenseurs) et celle du complot ou plutôt des complots (mafia, mafia-CIA, castriste…). En attendant, on gardera pour livre de chevet American Tabloïd de James Ellroy : « La véritable trinité de Camelot était : de la Gueule, de la Poigne et de la Fesse. Jack (John Fitzgerald – NDLR) Kennedy a été l’homme de paille mythologique d’une tranche de notre histoire particulièrement juteuse. Il avait du bagou et arborait une coupe de cheveux classe internationale. C’était le Bill Clinton de son époque, moins l’œil espion des médias et quelques poignées de lard. » Et encore et surtout : « Jack s’est fait dessouder au moment optimal pour lui assurer sa sainteté. Les mensonges continuent à tourbillonner autour de sa flamme éternelle. (…) L’heure est venue de démythifier toute une époque et de bâtir un nouveau mythe depuis le ruisseau jusqu’aux étoiles. L’heure est venue d’ouvrir grand les bras à des hommes mauvais et au prix qu’ils ont payé pour définir leur époque en secret. »

« Démythifier toute une époque »

« Démythifier toute une époque »

En plein dans le mille. Aux États-Unis, nombre d’observateurs datent de ce lieu et de ce jour la fin de l’« insouciance ». Des organisations politiques, presque exclusivement de droite, ont cultivé cette nostalgie des années cinquante, censées représenter un petit paradis perdu. C’était l’époque des « unlocked doors » (portes non bouclées à double tour), les années bénies « when we liked Ike » (quand nous aimions Ike, le surnom d’Eisenhower, président de 1952 à 1960). A contrario, les années soixante seraient synonymes de « chienlit », de révoltes multiformes sapant l’autorité du « modèle américain ».

La « révolution conservatrice » reaganienne a largement mobilisé cette imagerie d’une Amérique tranquille et prospère que l’on est venue déranger. De même que le sens des paroles de la chanson de Springsteen Born in the USA, jouée dans les meetings républicains des années 1980, avait échappé aux stratèges reaganiens, un malentendu règne sur les années 1950. Si cette décennie représente une symbolique forte, c’est celle du New Deal triomphant. Même le Parti républicain ne conteste pas, à ce moment-là, l’héritage laissé par les présidences de Franklin Delano Roosevelt. C’est sous le général républicain Eisenhower que le taux d’imposition sur les plus hauts revenus atteint son pic (91 %) ou que le syndicalisme est à son diapason, imposant, notamment dans l’automobile, des accords avantageux pour ses membres. Mais comment oublier que les fifties furent aussi le temps de la paranoïa maccarthyste et de la chasse aux sorcières, de la guerre en Corée et de la naissance et de l’expansion du mouvement des droits civiques. Tout sauf une décennie républicaine et paisible…

Premier président catholique de l’histoire du pays, élu à 43 ans, personnage télégénique formant un couple people avec Jackie, JFK symbolise le passage à un « quelque chose d’autre » encore mal défini. En matière de politique étrangère, il poursuit l’œuvre de ses prédécesseurs, donne son feu vert à la désastreuse invasion de la baie des Cochons, retourne en sa faveur la crise des missiles de Cuba en 1962, amorce l’engrenage guerrier au Vietnam. Sur le plan intérieur, il apporte un soutien au mouvement des droits civiques et reçoit Martin Luther King lors de la marche sur Washington en août 1963, mais se montre prudent quant à la possibilité de légiférer. Il prépare un grand plan contre la pauvreté, mal endémique au pays du « rêve américain ». Au sens littéral, il promet la lune aux Américains. Incontestablement, la génération du baby-boom qui arrive à l’âge adulte en a fait son porteur d’espoirs. Pour autant, au soir du 22 novembre 1963, la « nouvelle frontière », promise lors de son discours à la convention démocrate en 1960, n’a encore connu aucune matérialité.

Et c’est finalement son vice-président détesté, Lyndon B. Johnson, vieux sudiste repenti, qui, par la force du mouvement de la société, entrera dans l’histoire du pays à la fois comme l’un de ses plus grands législateurs avec son projet de « grande société » (loi sur les droits civiques, guerre à la pauvreté, réforme de l’immigration) et comme celui qui a décuplé le déluge de fer et de feu au Vietnam. Quant à JFK, il est le seul des présidents panthéonisés sans grande réforme à son actif. « Jack s’est fait dessouder au moment propice pour lui assurer sa sainteté »…

(1) Voir à ce propos Il n’y a pas de Kennedy heureux, un film de Patrick Jeudy.

Le cerveau disparu. Aussi improbable que cela puisse paraître, personne ne sait où se trouve le cerveau du président assassiné. La disparition a été constatée dès 1966. En 1972, l’expert légiste Cyril Wecht constate que manquent également à l’appel des clichés aux rayons X, des photos et des prélèvements de tissus.Qui a donc subtilisé ces pièces essentielles à la compréhension du drame du 22 novembre 1963 ? Le propre frère de la victime, Robert Kennedy, répond l’écrivain et avocat James Swanson, dans un livre récemment publié End of days : the Assassination of John F. Kennedy. « Ma conclusion est que Robert Kennedy a récupéré le cerveau de son frère non pas pour dissimuler les preuves d’un complot, mais plutôt pour cacher les preuves de l’étendue réelle d’une maladie qui touchait le président Kennedy, ou peut-être pour cacher les preuves de la quantité de médicaments que le président prenait », a-t-il étayé.

11:39 Publié dans Actualité, Etats Unis, International, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vietnam, histoire, etats-unis, john f. kennedy |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |