03/01/2016

Édouard Vaillant : patrie et Internationale, République et révolution

Le plus grand honneur de cet infatigable militant socialiste fut de participer à la Commune de Paris. Il consacra toute son existence à transformer profondément la société. À la fin de sa vie, son ralliement à l’Union sacrée en 1914 a sans doute durablement affecté son image.

Vaillant fut un des grands noms du socialisme français de l’avant-1914, mais il reste méconnu. Sans doute était-il un homme modeste, parfois timide, orateur moyen ; mais c’est son ralliement à la défense nationale, en 1914, qui a souvent affecté son image. On ne saurait ici évoquer tout ce que pensa et fit Vaillant. Il fut socialiste, républicain, révolutionnaire, patriote, internationaliste, unitaire, ouvert aux autres et ferme sur ses idées. Ainsi il fut un des plus chauds partisans de la totale indépendance du syndicalisme, tout en défendant la primauté du parti dans l’action politique. Ainsi fut-il un athée convaincu, et matérialiste attaché tant à la laïcité la plus radicale qu’à l’humanisme qui lui paraissait indissociable de l’idéal socialiste.

Beaucoup vient sans doute du double attachement de Vaillant au Berry et à Paris. On ne peut s’étendre ici sur la Commune (voir notre article dans l’Humanité du 6 mars 2015), mais cette expérience fut décisive pour Vaillant. Lors d’une séance à la Chambre en 1894, il déclara : « Le plus grand honneur de ma vie, c’est d’avoir participé à la Commune… » Ainsi, jamais Vaillant n’a reculé sur l’objectif de transformation sociale profonde, auquel il avait adhéré sous la double influence – complexe – de Marx et Blanqui. Jamais, il ne cessera de dire que l’objectif du socialisme, c’est « la suppression du régime et de l’État capitaliste, qui achèvera l’émancipation concrète du prolétariat » (1908). En même temps, Vaillant pense que toutes les conditions qui peuvent permettre d’avancer sont bonnes à prendre. On le voit en 1899, où il s’abstient lors du vote de confiance au gouvernement de Waldeck-Rousseau (qui comprenait pourtant Gallifet, un des bourreaux de la Commune !) pour que celui-ci puisse s’installer. C’est que, pour lui, la République, « même nominale » comme il dit, est une de ces conditions fondamentales de l’avancée socialiste.

On pourrait multiplier les cas de Vaillant soutenant les projets qui constituent des marches vers la démocratie et le socialisme. Et l’école professionnelle d’art industriel pour jeunes filles créée par Vaillant sous la Commune en est un des premiers signes. Un autre exemple de la méthode Vaillant : en pleine « grande dépression », en 1885, Vaillant analyse la crise comme tenant fondamentalement au régime capitaliste, puis il propose « des mesures palliatives urgentes » tendant à « augmenter la faculté de consommation des travailleurs », mais aussi à prévenir « les excès de la production, à la proportionner aux facultés et besoins ». Mais pour lui ces mesures ne peuvent être prises dans un seul pays et il demande d’urgence une législation internationale du travail qui comprendrait la journée de huit heures.

Revenons à cette question clé. En 1904, Édouard Vaillant écrit : « Il n’est rien qui ne soit préférable à la guerre. Plutôt l’insurrection que la guerre ! » Mais, le 2 août 1914, il déclare que « les socialistes accompliront leur devoir, pour la patrie, pour la République, pour la révolution ». L’écart semble immense entre ces deux affirmations. Pour autant la continuité de la pensée de Vaillant depuis la guerre de 1870 est forte. Lors d’une enquête de 1905, sur le thème « Socialisme et patriotisme », que répond Vaillant ? « La nation telle que sa formation et son histoire la déterminent est un élément essentiel du progrès humain. » Et : « Un socialiste ne pourra admettre (…) qu’une des nations puisse (…) être menacée, attaquée, spoliée, mutilée, dominée par un État, par une autre nation (…). » Lorsque la question devient concrète : « Il n’y a pas de formule, a priori, qui dicte au socialisme, au prolétariat leur attitude (…) en toute occurrence. » De là découle sa position : tout faire pour la paix, mais une nation agressée doit pouvoir se défendre/s’adapter aux circonstances. Ainsi, en 1910, devant la menace de la guerre, Vaillant propose au congrès de l’Internationale, avec Keir Hardie, ce célèbre amendement, qui fut renvoyé : « Entre tous les moyens à employer pour prévenir et empêcher la guerre, le Congrès considère comme particulièrement efficace : la grève générale ouvrière, surtout dans les industries qui fournissent à la guerre ses instruments… »

On sait que le congrès du Parti socialiste français, de juillet 1914, adopta cette proposition, enrichie par Jaurès. Ainsi Vaillant a-t-il d’abord le sentiment que le socialisme français a tout fait pour éviter la guerre ; puis quand viennent les jours tragiques de l’été 1914, il a le sentiment que c’est le seul militarisme allemand qui porte la responsabilité de la guerre. Mais, sans doute, peut-on dire que Vaillant a ignoré largement l’évolution de l’impérialisme, que la guerre révèle aussi des tensions économiques nouvelles. Il s’en trouve d’autant plus en porte-à-faux avec la jeune opposition qui se développe.« Oh, cette guerre, c’est l’écroulement de tout mon être », déclare-t-il quelques jours avant sa mort, en décembre 1915.Le plus grand hommage lui vint alors de Rosa Luxemburg : « J’ai profondément et sincèrement vénéré ce vieillard, et mon sentiment à son égard demeure, malgré tout, inaltéré. »

Une chronologie expresse.29 janvier 1840 : naissance à Vierzon, d’un père notaire.1862 : ingénieur de l’École centrale.1862-1866 : études de sciences et de médecine.1864 : s’engage dans l’action républicaine et socialiste.4 septembre 1870. Édouard Vaillant prend part à l’insurrection parisienne puis participe aux soulèvements en octobre 1870 et en janvier 1871.

5 janvier 1871. Il est des quatre rédacteurs de l’Affiche rouge, qui appelle à la formation d’une Commune à Paris.1871 : élu à la Commune, en sera le « ministre » de l’Enseignement.1871-1880 : exil à Londres.1881 : fonde le Comité révolutionnaire central, qui deviendra le Parti socialiste révolutionnaire. 1884-1893 : conseiller municipal de Paris.1893-1915 : député de Paris.1899 : opposition au ministérialisme.1901 : fusion du PSR et du POF en une Union socialiste révolutionnaire qui deviendra Parti socialiste de France.1905 : actif partisan de l’unité socialiste. 1910 : présente à la IIe Internationale un texte en faveur de la grève générale contre la guerre. 2 août 1914 : se rallie à l’Union sacrée.18 décembre 1915 : mort à Paris.

20:02 Publié dans Actualité, L'Humanité, La Commune, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edouard vaillant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2015

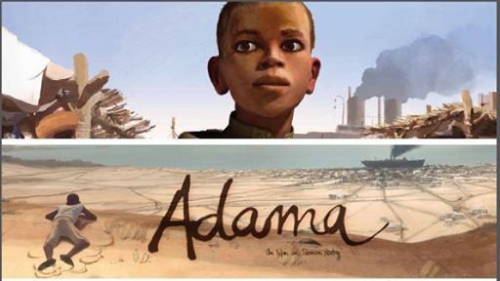

Cinéma : "Adama", un chef-d'oeuvre d'animation en l'honneur des Tirailleurs

À travers l'odyssée du jeune Adama dans l'enfer des tranchées, ce film nous conte l'histoire de ces Africains perdus dans la mémoire de la Grande Guerre.

Rendre compte du sort des tirailleurs sénégalais durant le carnage de la Première Guerre mondiale dans un film d'animation pour grands et surtout pour petits n'est pas une chose aisée. Pour son premier long métrage, entièrement conçu sur l'île de La Réunion par une cinquantaine de personnes pour un budget de quatre millions d'euros, le jeune réalisateur Simon Rouby a su frapper un grand coup. D'ailleurs, son film labellisé par la Mission du Centenaire a déjà participé à une trentaine de festivals aux quatre coins du monde, du Festival international du film d'animation d'Annecy au Children Film Festival Chicago en passant par le Film Africa London.

Ce conte moderne, à mille lieues des blockbusters aseptisés de Disney, reçoit en guest-star le rappeur Oxmo Puccino, qui non seulement prête sa voix à l'un des personnages du film mais a aussi composé le titre phare de la bande originale.

Une intrigue simple et efficace

L'aventure est menée tambour battant par un enfant en 1916. Du haut de ses douze ans, Adama décide seul de braver l'interdit des anciens en quittant son village d'Afrique de l'Ouest à la recherche de son frère aîné Samba.

Ce dernier s'est enfui pour se faire enrôler au sein de l'armée française dans une ville portuaire. Naïf mais obstiné, Adama part au péril de sa vie sur ses traces en France pour tenter de le ramener, car « le village est un endroit encore préservé, surtout aux yeux d'Adama, qui au début du film y vit comme dans un jardin d'Eden et n'a pas conscience de l'avancée inexorable du monde extérieur.

Pourtant, ce monde colonial et guerrier est en marche et le village ne pourra pas rester intact », explique le réalisateur. Sous les yeux enfantins du héros se dévoile la brutalité de l'enrôlement des tirailleurs sénégalais comme la tragédie subie par tous les soldats, blancs ou noirs, dans les tranchées de Verdun. « Si le film peut avoir comme impact de changer notre regard sur notre histoire, d'aider à comprendre que nos destins au Sud comme au Nord sont inexorablement liés, il aura fait œuvre utile », précise-t-il.

Le film s'inspire de la vie d'Abdoulaye N'Diaye

Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.

Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.

Hélas, le 11 novembre, veille de la cérémonie d'honneur, Abdoulaye N'Diaye s'est éteint à 104 ans dans son village de Thiowor au nord de Dakar. Par chance, son petit-fils avait pu recueillir juste à temps les confidences de son aïeul, celles d'un homme contraint de quitter son village pour combattre dans un monde étranger. Le petit-fils les rapporta quelque temps plus tard à Julien Lilti, alors étudiant, qui deviendra coauteur du film Hippocrate, long-métrage nominé aux derniers Césars, et qui se rendra compte du potentiel du récit.

10:31 Publié dans Actualité, Colonies, Culture, Guerre, International, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adama, tirailleurs, simon rouby |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2015

LE GENOCIDE ARMENIEN : 100 ANS POUR NE PAS OUBLIER !

Le génocide arménien (Հայոց Ցեղասպանություն : Hayots Tseghaspanoutyoun en arménien, Ermeni Soykırımı en turc) a eu lieu d'avril 1915 à juillet 19161. Les deux tiers des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie ont été exterminés au cours des déportations et massacres de grande ampleur. Il fut planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l’époque, le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de « Jeunes-Turcs », dirigeant l'Empire ottoman et engagé dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Empires centraux. Considéré comme l'un des tout premiers génocides du XXe siècle, il a coûté la vie à un million deux cent mille Arméniens d'Anatolie et du haut-plateau arménien.

Préparés et organisés depuis Constantinople, alors capitale de l'empire, les déportations et les massacres ont été mis en œuvre à l'échelle locale par les responsables des divers districts et provinces chargés de rassembler leurs administrés arméniens, ainsi que par les soldats et gendarmes ottomans qui escortaient les convois jusqu'au désert et procédaient eux-mêmes à des exécutions ou laissaient libre cours à la violence de groupes de bandits armés (surtout des Kurdes, qui étaient en concurrence séculaire avec les Arméniens dans le sud-est anatolien) ou de criminels libérés en nombre par les autorités afin de renforcer les rangs des forces combattantes ottomanes et regroupés dans ce qui sera connu comme l'« Organisation spéciale ».

Sa reconnaissance politique à travers le monde fait encore l'objet de débats et de controverses, à cause de la négation de ce génocide, notamment en Turquie. En décembre 2011, le génocide est reconnu par 21 pays.

Source Wikipédia

(1) La Turquie reconnaît des massacres d'Arméniens entre 1915 et 1917 --elle parle de 500.000 tués-- dans les territoires alors administrés par l'empire ottoman, dont elle est l'héritière, mais récuse le terme de génocide. Les Arméniens avancent eux le chiffre de 1,5 million de morts.

17:52 Publié dans Actualité, Culture, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arménie, génocide, turquie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |