11/11/2014

LA GRANDE GUERRE EXPOSEE AUX INVALIDES

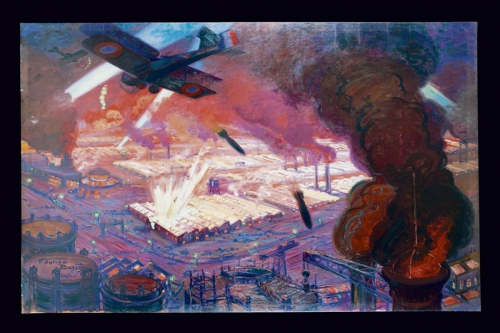

Dessin de Georges Scott

Écrivains et artistes furent souvent les témoins directs d’un affrontement sans précédent, bouleversé par la technique. Une exposition au musée de l’Armée aux Invalides nous restitue leur regard.

C’est une petite aquarelle et gouache de François Flameng, un de ces peintres ou artistes qui n’ont pas marqué l’histoire mais en furent les témoins étonnés, parfois comme fascinés par ce monde entré dans un autre temps.

On se dit que les créateurs du masque de Dark Vador se sont inspirés d’images semblables. C’est à cette mutation profonde de la guerre elle-même que l’on est confronté avec l’exposition en cours au musée de l’Armée aux Invalides, à Paris, « Écrivains et artistes face à la Grande Guerre », et d’abord parce que le lieu ne fait qu’accentuer le contraste, l’incroyable décalage entre la Première Guerre mondiale et celles qui l’ont précédée. Non qu’elles ne furent pas sanglantes.

Il y eut parfois jusqu’à 35 000 tués et blessés en une seule bataille napoléonienne, mais la guerre de 14-18 n’avait jamais mis autant d’hommes face à face durant si longtemps avec une révolution sans précédent de la technique et de la puissance de feu, l’entrée sur la scène de l’histoire de l’aviation, des chars, des cuirassés, des sous-marins, des gaz asphyxiants…

Ainsi, traversant les salles adjacentes à celles de l’exposition, passe-t-on entre des centaines de sabres et de fusils dans des vitrines qui semblent encore relever, si l’on ose dire, des formes élémentaires du combat d’homme à homme, entre des portraits en pied de généraux glorieux, parfois la représentation d’une bataille avec au premier plan quelques blessés mais sans plus. Mais là, avec cette exposition, le regard change.

Dessin de Maurice Bichet

« Pas plus cubiste qu’une guerre comme celle-ci »

C’est que peintres et artistes ne sont plus invités à une représentation de commande de la guerre, mais parce que la mobilisation est générale, parce que nombre d’entre eux se retrouvent au front, ils en sont les témoins, aux premières loges. Ainsi nombre de leurs peintures sont comme un zoom avant sur le feu, les blessés, comme avec Georges Scott, Effet d’un obus dans la nuit (1915), Karl Lotze, Attelage dans une explosion d’obus (1915).

Pour d’autres, ou les mêmes, de nouveaux sujets apparaissent, en rupture avec toute la tradition. Avions, mitrailleuses sous le pinceau de Christopher Nevinson ou encore, de François Flameng, Retour d’un vol de nuit sur avions Voisin de bombardement (1918). Ils tentent de les saisir aussi avec toutes les ressources de ce qui, avant la guerre, était déjà l’art moderne, mais que ce « spectacle » radical va amplifier.

Fernand Léger, qui fut au front, dira ceci de ses peintures abstraites : « Ceux qui ont connu la guerre comprendront ma peinture. » Il écrit à sa femme : « À tous ces ballots qui se demandent si je serai encore cubiste en rentrant, tu peux leur dire bien plus que jamais. Il n’y a pas plus cubiste qu’une guerre comme celle-ci qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l’envoie aux quatre points cardinaux. »

En retour, le commandement militaire va faire appel aux peintres cubistes comme André Mare et bien d’autres pour dessiner des décors de camouflage. Vallotton, avec Verdun (1917), va traduire remarquablement le chaos du champ de bataille avec un ciel troué par les projecteurs. D’autres vont, à la manière des futuristes italiens, tenter d’exprimer dans la forme le chaos, la vitesse, les charges. Pour Otto Dix, dans les tranchées, George Grosz, dans la proximité des blessés dans les hôpitaux, c’est la peinture de l’horreur qui l’emporte, avec toutes les ressources d’un expressionnisme qui semble exacerber Goya, Bosch, Grünewald.

Dessin Félix Valloton

On peint donc la mort, les destructions, la souffrance. La gloire est absente, elle sera ailleurs, plus tard, dans les discours et les commémorations. Jean-Galtier Boissière, en 1919, a peint, pour les fêtes de la victoire, le défilé des mutilés. En 1917, Vallotton peint, comme à l’infini, les croix du cimetière militaire de Châlons. Avec quelque cinq cents œuvres et pièces d’archives, c’est d’abord ce parcours dans les images de la Grande Guerre qui est proposé aux Invalides, mais c’est aussi une invitation à penser comment la grande boucherie fut en quelque sorte la matrice du XXe siècle en art, dans la littérature et la pensée, avec la naissance du dadaïsme puis celle du surréalisme. Nombre d’ouvrages, le Feu (Barbusse), les Croix de bois (Dorgelès), À l’ouest, rien de nouveau (Remarque), Orages d’acier (Jünger), vont changer à jamais l’image de la guerre, quoique…

08:34 Publié dans Actualité, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : première guerre mondiale, exposition invalides |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2014

L’apocalypse des «gueules cassées»

La Grande Guerre, avec 20 millions de soldats blessés, a poussé la médecine à innover, de la prise en charge des patients à la chirurgie réparatrice et à la gestion du stress post-traumatique. Plongée dans les tranchées.

La Première Guerre mondiale, avec sa terrible «boucherie» dans les tranchées, ses gangréneux et ses amputés, ses nombreuses «gueules cassées» et ses grands brûlés, ses victimes des gaz chimiques, ses malades de la fièvre typhoïde ou de la grippe espagnole et ses névrosés victimes d’«obusite» aiguë, a posé des problèmes immenses aux services sanitaires des armées en présence, dès le début du conflit.

Confrontés à des traumatismes d’une ampleur inconnue jusque-là, les médecins militaires et civils ont vite été dépassés par le nombre inouï de blessés, victimes des obus, des balles ou des ravageurs shrapnels. «La Grande Guerre n’inaugure pas seulement le règne de la mort de masse, mais aussi celui de la blessure de masse», souligne l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau, dans «1914-1918, la violence de guerre» (1).

Pour le président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne dans la Somme, le pire s’est produit au cours des premiers mois du conflit, quand le Service de santé des armées a été à la fois débordé par la masse immense de blessés, et entravé dans son action par sa propre sous-estimation des effets des projectiles modernes. En particulier «l’effet de souffle des balles, qui détruisait les structures musculaires, osseuses, vasculaires et nerveuses très au-delà de l’orifice du projectile».

En fait, en 1914, c’est toute la doctrine militaire sanitaire qui est dépassée. Car elle privilégie encore le transport des grands blessés vers les hôpitaux de l’arrière, les soins sur le terrain se limitant souvent à la pose d’un dérisoire bandage ou d’un pansement. Une pratique qui n’a quasiment pas changé depuis les grandes batailles de l’Empire, un siècle plus tôt, lorsque «le champ d’honneur était le champ d’horreur où les victimes agonisaient sans évacuation possible».

Le problème, c’est qu’avec la lenteur des transports, non prioritaires et mal organisés, les blessés vivent le calvaire. «Dans ce schéma directeur, les traumatisés du thorax et du ventre, qui n’ont pas péri sur place, décèdent pendant leur transport dans des circonstances effroyables», commente le chirurgien Raymond Reding, de l’Académie royale de médecine, dans un ouvrage sur l’«Hôpital de l’Océan» (2). Cet hôpital de campagne de la Croix-Rouge, installé dans un hôtel à La Panne en Belgique, fut l’un des premiers à être ouvert à proximité des combats, à douze kilomètres des lignes du front de l’Yser, pour pouvoir accueillir très rapidement les blessés. Précurseur dans l’usage de nouvelles techniques médicales et doté d’une logistique remarquable, il pouvait accueillir plus de mille patients.

L’enfer des tranchées

Au cours de la première année du conflit, les militaires tentent d’améliorer la prise en charge des blessés au front. Mais la guerre de position, qui succède à la guerre de mouvement, ne facilite pas l’action des brancardiers. Ces «dispensés de service militaire en temps de paix», à savoir principalement des prêtres, des séminaristes et des instituteurs, qui sont souvent mal formés et mal équipés, ont toutes les peines à se déplacer dans les étroites tranchées et les boyaux embourbés. Le transport des blessés sous la mitraille est long et périlleux jusqu’aux postes de secours, et les premiers soins plutôt rudimentaires, dans des conditions très difficiles.

«A la lueur vacillante d’une bougie fuligineuse, je coupe des vêtements, le sang coule sur mes mains. Je découvre des plaies monstrueuses au fond desquelles nagent des plaques graisseuses de moelle osseuse et de poussière d’os, et ces malheureux blessés aux figures jaunes de cire, aux nez effilés, aux traits crispés sur lesquels perlent des gouttes de sueur, me font penser aux martyrs», témoigne le médecin-major de 2e classe Léon Baros dans ses «Souvenirs de mobilisation et de dépôt» (Humblot, 1924), où il raconte ses interventions dans le tunnel de Tavannes, qui servait de quartier général et d’hôpital lors de la bataille de Verdun en 1916.

L’hygiène est aussi catastrophique, les règles de salubrité étant difficiles à respecter avec des millions de mouches volant partout, des rats qui amènent les puces et la gale, des cadavres abandonnés dans les cratères lunaires des zones de front. Dès le début du conflit, de nombreuses maladies infectieuses sévissent, notamment la fièvre typhoïde, qui fait 12 000 morts du côté français, mais est endiguée vers la fin 1915 grâce à la vaccination. Le paludisme cause aussi beaucoup de morts dans le camp des Alliés lors de l’expédition des Dardanelles.

Pas encore d’antibiotiques

Pour soigner plus efficacement les cas graves de blessures au visage, au thorax et à l’abdomen, des hôpitaux de campagne performants sont peu à peu ouverts à proximité du front. Les médecins développent des moyens de désinfection, dont la «liqueur de Dakin», incolore et non irritante, que le Prix Nobel de médecine et de physiologie Alexis Carrel va employer pour irriguer en continu les plaies ouvertes, afin d’éviter les gangrènes et de limiter les amputations. Les antibiotiques n’existent pas encore, mais dès 1916, une cinquantaine de laboratoires de bactériologie sont créés.

Chirurgie réparatrice

Les médecins se mettent aussi à utiliser des équipements radiologiques aux rayons X, conçus par Marie Curie, pour localiser les projectiles chez les blessés et extraire les corps étrangers sans toucher aux organes vitaux. L’anesthésie se généralise dès 1915, grâce au chloroforme, à l’éther puis au protoxyde d’azote développé par les Américains, ce qui facilite la chirurgie. La transfusion sanguine reste peu pratiquée jusqu’en 1917.

Les plus grandes avancées thérapeutiques ont lieu dans le domaine de la chirurgie réparatrice. Elles découlent en particulier de la multiplication des blessés de la face, la tête étant la partie du corps la plus exposée dans les tranchées. Pour soigner ces «gueules cassées», estimées entre 10 000 et 15 000 rien qu’en France et à des dizaines de milliers dans toute l’Europe, les médecins mettent au point des techniques prometteuses, comme les greffes osseuses et cartilagineuses ou les prothèses faciales.

Dans son livre-témoignage «Hommes sans Visage» (3), la Genevoise Henriette Rémi, alias Henriette Ith, née à La Chaux-de-Fonds, raconte avec émotion toute la misère et le courage de ces victimes défigurées, qu’elle a soignées comme infirmière bénévole dans un hôpital allemand, à Verden an der Aller, en Basse-Saxe.

Parlant d’un chirurgien spécialiste du nez, elle écrit: «C’est un as, un homme extraordinairement habile, qui greffe, qui pétrit, qui moule, enfin qui redonne quelque chose comme un nez à ceux qui n’en avaient plus - pour autant que la chose est possible, suivant l’état des chairs. J’ai vu de vraies merveilles sortir de sa main. Il a «réhumanisé» des monstres.» I

1 «1914-1918, la violence de guerre», Stéphane Audoin-Rouzeau, Editions Gallimard/Ministère de la défense-DMPA, 2014.

2 «L’Hôpital de l’Océan - La Panne 1914-1919», Raymond Reding, Editions Jourdan, 2014.

3 «Hommes sans Visage», Henriette Rémi, Editions Slatkine, 2014.

* * *

La situation dramatique des «morts vivants»

Les troubles nerveux et neurologiques sont très nombreux durant la Grande Guerre. Comme le souligne le documentaire «Apocalypse - La 1re Guerre mondiale» et le livre(1) de Daniel Costelle et Isabelle Clarke qui l’accompagne, 20 000 lits sont attribués à ce type de maladies en France pendant le conflit, soit 1/7 des disponibilités médicales. En Grande-Bretagne, 65 000 anciens combattants ont reçu une pension pour «neurasthénie».

En raison du bruit infernal des combats et des secousses incessantes des déflagrations des obus, nombre de poilus ont développé une «obusite» (ou «shell shock»), qui peut présenter des symptômes variés: surdi-mutité anéantissant le rapport au monde, tremblements persistants interdisant toute activité, camptocormie qui fait inexorablement se pencher en avant, états confusionnels ou amnésiques. La peur panique, la vision des corps déchiquetés ou le souvenir de ces atrocités peut aussi entraîner toutes sortes de névroses.

Pour faire face à cette «Folie au Front» (2), des centres improvisés de neuropsychiatrie sont installés à proximité du front. Après quelques semaines d’hospitalisation, les soldats sont renvoyés au combat, ou bénéficient d’une période de convalescence à domicile. Mais au vu de la gravité des cas, les médecins tentent de nouveaux traitements: hydrothérapie pour calmer l’excitation et l’anxiété, sommeil imposé aux combattants qui sont totalement épuisés, rééducation par la gymnastique, hypnose, anesthésie au chloroforme pour favoriser le retour de la parole et de l’ouïe, isolement pour éviter la «contagion».

Certains médecins, suspectant des simulations de soldats qui chercheraient à se soustraire à leur devoir patriotique, vont jusqu’à pratiquer des chocs électriques agressifs, «le torpillage», pour tenter de les confondre. Plusieurs patients, considérés comme des déserteurs, seront même fusillés.

Après le conflit, la majorité de ces «morts vivants» seront délaissés, sans soins ni pension d’invalidité. La Grande Guerre permettra en revanche aux spécialistes de prendre conscience de l’importance d’une prise en charge rapide des malades. Plus tôt les patients sont traités, meilleure est leur chance de guérison. Ce principe est toujours appliqué aujourd’hui dans la gestion du stress post-traumatique, dans les conflits armés, mais aussi dans le civil, lors d’attentats, de graves accidents ou de catastrophes.

1 «Apocalypse - La 1re Guerre mondiale», Editions Flammarion, 2014.

2 «La Folie au Front», Laurent Tatu et Julien Bogousslavsky, Editions Imago, 2012.

source : PASCAL FLEURY http://www.laliberte.ch/news/histoire-vivante/l-apocalypse-des-gueules-cassees-249465#.VAI5KDJ_sfV

09:44 Publié dans International, Première guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gueules cassées, guerre, soldats, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2014

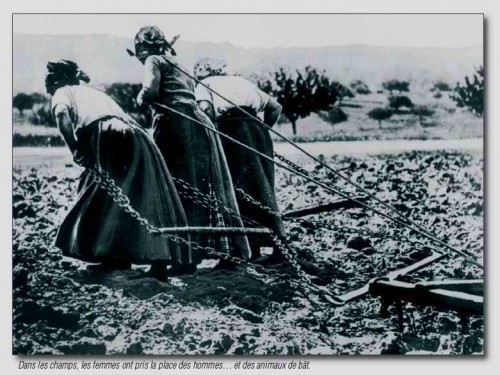

Guerre de 14. Mobilisation générale à l’heure des moissons

Il y a cent ans, c’était la Guerre de 14, qui a lourdement affecté nos campagnes. La Terre, avec la participation de nombreux lecteurs (qu’ils soient remerciés), lui consacre sa série d’été.

Avant de suivre le parcours de Germain, Renaud, Henri , Pierre, paysans combattants, de leurs animaux, le travail des femmes agricultrices pour nourrir le pays et des femmes ouvrières pour nourrir l’industrie de guerre, des infirmières aussi, un peu d’histoire s’impose.

Si vous consultez n’importe quel dictionnaire, il est écrit qu’à Sarajevo fut assassiné le 28 juin 1914 le prince héritier de l’empire austro-hongrois, François- Ferdinand, par un nationaliste serbe et que ce fut l’origine de la Guerre de 14-18.

L’assassinat d’un prince héritier est donc l’amorce d’une guerre à l’issue de laquelle seront assassinés 9 millions de soldats, tous pays confondus. Sans oublier les civils, les blessés et les mutilés à vie. 1,4 million de soldats français dont plus de 700 000 paysans et ouvriers agricoles mourront pour la France.

Il est aussi un autre attentat qui a permis, disons au nationalisme de prendre les rênes du pouvoir en France, c’est l’assassinat de Jean Jaurès, le leader pacifiste, par un nationaliste.

C’est donc la montée du nationalisme en Europe, alibi de l’impérialisme et de la Finance, qui sert de déclencheur. Pourtant « La paix reste possible » titre l’Humanité (le journal de Jaurès) daté du vendredi 31 juillet 1914. Il rend compte des manifestations contre la guerre qui ont eu lieu la veille, à l’appel de la CGT et de la SFIO.

Jaurès assassiné, tout va très vite : le samedi 1er août 1914 à 4 heures de l’après-midi, l’ordre de mobilisation générale des hommes sous les drapeaux et des réservistes (ceux âgés de 23 à 33 ans) est affiché dans toutes les mairies. L’avis à la population est annoncé non par les gardes champêtres mais par le tocsin.

Dans le même temps il est donné l’ordre de réquisition des chevaux et mulets, auxiliaires de trait importants pour l’agriculture. N’oublions pas que nous sommes en plein travaux des champs. Le lendemain, dimanche 2 août, les mobilisés se mettent en route pour rejoindre leurs régiments. « Ça a débuté comme ça. Moi je n’avais rien demandé… », s’indigne Ferdinand Bardamu (1). Il conclut : « On était faits comme des rats ». Fataliste, le paysan landais de Lagraulet, Germain, se dit que « bien sûr, on partira sans rechigner, pour faire son devoir. »

Le jeu mortel des alliances

Pour l’instant, il ne s’agit pas de défendre la Patrie, mais de porter secours à l’allié russe à qui l’Allemagne a déclaré la guerre. Pourquoi ? Parce que le 28 juillet l’Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie (l’assassin de François-Ferdinand est un nationaliste serbe) et que cette dernière a fait appel à la Russie, alliée à la France et au Royaume-Uni. Et par le jeu des alliances, le 3 août à 7 heures du soir, la France a reçu la déclaration de guerre de l’Allemagne.

La défense de la Patrie, ce sera le prétexte pour fédérer en une Union sacrée nationalistes chauvins et pacifistes : SFIO (socialistes) et syndicalistes (CGT). Ce sera fait en séance extraordinaire de la chambre des députés, le mardi 4 août. Après un hommage à Jean Jaurès par le président de la chambre des députés (Assemblée nationale actuelle) Paul Deschanel, le président du Conseil (sorte de premier ministre), René Viviani, en appelle avec force trémolos à l’Union sacrée pour « défendre l’honneur du drapeau et le sol de la Patrie ». Il conclut sous les applaudissements unanimes et les « vive la France » : « Elle (la France) sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union sacrée… ».

Au nom de l’Union sacrée

Celle-ci permettra à la France de mobiliser plus 4 millions d’hommes du 1er août au 30 septembre 1914 (7,9 millions durant les 4 ans de guerre, dont près de 500 000 hommes des colonies appelés « tirailleurs indigènes » !) L’Union sacrée permettra aussi au président de la République, Raymond Poincaré, de prendre une série de lois et d’arrêtés d’exception, tous datés du 5 août et d’assurer les pleins pouvoirs à son gouvernement : incorporation permanente d’hommes de 17 à 49 ans au fur et à mesure des besoins de la guerre, musèlement des syndicats dont les revendications (salaires, temps et conditions de travail etc.) n’ont aucune légitimité face à la guerre, censure, état d’urgence etc.

Alors l’Union sacrée, « grand mouvement de l’histoire française ou duperie ? » s’interroge Pierre Paraf, cofondateur de l’Arac (2) avec Henri Barbusse et premier président du MRAP. Sa réponse : « Il eut fallu suivre le pacifisme de Jaurès et de Caillaux en doublant cet esprit de négociation d’un armement solide et moderne et ne pas céder à l’automatisme des alliances. » « J’allais défendre la France, pays de la Révolution, la France qui allait imposer la paix… Le train m’emporta… » se justifie Clavel Soldat alias Léon Werth. Voilà comment se déclenche et se légitime la Première Guerre mondiale, qui devait être la « Der des ders ».

La fraternisation de Noël

La guerre, sa promiscuité et ses épisodes sanglants va alors durer jusqu’au 11 novembre 1918. À la Noël 1914, les soldats français ne sont pas à Berlin, 300 000 d’entre eux sont morts, 600 000 sont blessés. La moitié sont paysans. Ils sont dans les tranchées avec leurs alliés Britanniques, face aux Allemands qui n’ont pas pris Paris et ont aussi laissé leurs femmes, leurs mères, leurs soeurs dans les usines et à la ferme. Des frères en somme, qui le 25 décembre 1914 sortiront des tranchées pour fêter Noël ensemble, à Ypres notamment. Ils se rejoueront un France-Allemagne de Centenaire de la Grande Guerre.

Chronologie

- 28 juin : Assassinat du prince héritier d’Autriche-Hongrie à Sarajevo en Serbie

- 26 juillet : Arrivée du Tour de France remporté par le Belge Philippe Thys. Henri Pélissier second.

- 28 juillet : L’Autriche-Hongrie alliée à l’Allemagne déclare la guerre à la Serbie alliée à la Triple entente : Russie, France, Royaume-Uni (Angleterre, Irlande, Ecosse, Pays-de-Galles)

- 30 juillet : Manifestations contre la guerre à l’appel de la CGT et de la SFIO – Section française de l’internationale ouvrière (socialistes) dont font partie Jean Jaurès, Jules Guesde et Marcel Sembat. Ordre de mobilisation générale en Russie

- 31 juillet : Assassinat de Jean Jaurès au café Le Croissant, rue Montmartre à Paris, par un militant nationaliste. Jaurès avait prévu un article dans L’Humanité dont il était directeur, relatif à la « Défense nationale » – Ordre de mobilisation général en Autriche-Hongrie

- 1er août : L’Allemagne déclare la guerre à la Russie qui en appelle à ses alliés la France et le Royaume-Uni - Ordre de mobilisation générale en Allemagne et en France par décret du président de la République, Raymond Poincaré et ordre de réquisition des chevaux, mulets, mules…

Témoignage

Roger Créquigne, fils du meunier d’Oucques (Loir -et -Cher ), Commis crémier chez Bardou à Paris , 25 ans. Mobilisé le 2 août 1914. 352e régiment d’infanterie. Fait prisonnier à la bataille de Bucy-le -long (Ais ne) en janvier 1915. (Extraits de son carnet))

Les vaches meuglent dans les champs en feu

« Dans le train qui nous mène à Langres depuis la gare de Charenton, tout le monde prend ça à la rigolade. Sur les wagons est écrit à la craie : À Berlin ! On arrive à Langres, on reçoit notre équipement et on nous achemine à Humes (Marne) dans le 152e régiment d’infanterie (RI), le temps de former le 352e RI et de filer sur Belfort au secours du 133e RI (guerre des frontières NDLR). Nous entendons le bruit du canon, l’angoisse nous atteint. Les chants d’allégresse du train sont loin. Nous cheminons dans la campagne, il y a eu des victimes par là. Ça sent la charogne et ça nous impressionne. Personne ne rit plus. Finalement on nous dit que nous n’aurons pas à entrer en action. On nous achemine vers Mulhouse puis à nouveau vers Belfort car rien ne s’y passe.

Sur la route nous voyons transporter un artilleur moribond. Un obus a éclaté sous son cheval, il a le ventre ouvert. Il meurt peu de temps après. Plus loin, un fantassin arrive, il se tient les flancs, la bouche pleine d’écume rosée (…) On nous dit de battre en retraite. Les champs sont en feu, des vaches meuglent et ajoutent une note de détresse dans la situation. Il ne reste sur le bataillon dont je fais partie que 200 hommes environ. Les autres qui n’étaient pas « soutiens » d’artillerie comme moi sont restés sur le terrain ou tués ou blessés ou prisonniers. Sur les routes les paysans fuient laissant tout derrière eux (…)

- See more at: http://www.humanite.fr/guerre-de-14-mobilisation-generale...

11:46 Publié dans Guerre, L'Humanité, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, paysans, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |