15/01/2015

Louis Jaurès, un soldat inconnu !

«Quand on est le fils de Jean Jaurès on doit donner l’exemple. »

«Quand on est le fils de Jean Jaurès on doit donner l’exemple. »

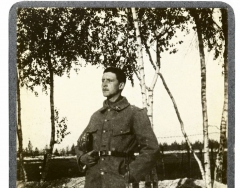

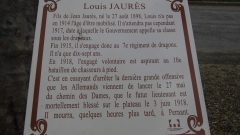

Jaurès avait un fils, on l’a oublié, peu de gens le savaient, d’ailleurs. Louis Jaurès, né en 1898, mort à Pernant, dans l’Aisne, avant d’avoir atteint sa vingtième année.

Donner l’exemple, pour lui, c’était s’engager, avant l’âge, être fidèle à sa façon à son père, mort pour avoir tenté d’empêcher cette guerre. « L’internationalisme philosophique n’est pas incompatible avec la définition de la patrie, quand la vie de celle-ci est en jeu », disait le jeune homme.

Jean-Emmanuel Ducoin est hanté, depuis 2008 et un numéro spécial de l’Humanité sur la der des der, par la figure de ce presque enfant abattu pendant les derniers mois de la guerre.

Que sait-on de lui ? À dix-sept ans, son baccalauréat en poche, il devance l’appel de sa classe et rejoint un régiment de dragons.

Que sait-on de lui ? À dix-sept ans, son baccalauréat en poche, il devance l’appel de sa classe et rejoint un régiment de dragons.

En 1918, il est aspirant dans un bataillon de chasseurs à pied.

Pendant l’offensive Ludendorff, où l’Allemagne jette ses dernières forces et obtient presque la percée décisive, il est blessé à Chaudun, en tentant de retarder l’avancée allemande.

On le transporte à Pernant, où il meurt le 3 juin 1918. Voilà tout ce qu’on sait.

On le transporte à Pernant, où il meurt le 3 juin 1918. Voilà tout ce qu’on sait.

Ce qu’on ne sait pas, c’est à la littérature de le dire, non de l’inventer, mais de le reconstruire, d’« inciser le corps de la mémoire commune » avec les outils de l’enquête pour le faire décoller sur les ailes de la fiction.

C’est l’ambition de ce livre, qui se revendique roman et l’est à plus d’un titre. D’abord pour la part d’imagination qui fait de Louis Jaurès, titulaire d’une simple notule dans les dictionnaires érudits, un véritable personnage.

Ensuite par le caractère proprement romanesque de ce destin paradoxal. De brillants jeunes hommes tués au front, il n’en manqua pas. Tous n’étaient pas les fils de dirigeants assassinés précisément pour avoir voulu empêcher cette tuerie.

Surtout, Soldat Jaurès est à la fois le roman d’apprentissage du jeune Louis et celui du narrateur dont l’enquête prend pour objet, autant que cet inconnu de l’histoire, l’enquêteur lui-même.

Longtemps porté, toujours reporté, le livre commence à s’écrire en un moment de crise familiale du narrateur. La plongée dans les paroxysmes de l’histoire est un moyen de la tenir à distance, peut-être de commencer à la surmonter.

Fouillant dans les papiers de la famille Jaurès, suivant son personnage jusqu’à s’y fondre, Jean-Emmanuel Ducoin prend les paris risqués de conjuguer exactitude et imagination, intimité et histoire. Et le livre est à la hauteur des défis qu’il s’est lui-même lancés.

10:45 Publié dans Biographie, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis jaurès, livre, alain nicolas jeudi, 15 janvier, 2015 humanité quotidien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2014

Ces femmes au service de la France en 14-18

Durant la Première Guerre mondiale, les femmes ne se sont pas contentées d’être des mères et des épouses affectueuses et soucieuses de renforcer le moral de leur mari ou de leur(s) fils au front.

Devenues chefs de famille, elles se sont aussi mobilisées, ont participé à l’effort de guerre, qu’elles aient été paysannes ou ouvrières. Plusieurs d’entre elles ont apporté un soutien direct à l’armée comme infirmières, espionnes, « marraines de guerre » ou comédiennes. Nombreuses ont été les veuves.

LES PAYSANNES, « GARDIENNES DU TERRITOIRE NATIONAL »

Dès l’été 1914, les femmes remplacent les hommes partis au front. Elles permettent ainsi de nourrir les civils et les soldats. Les paysannes, « gardiennes du territoire national », comme le romancier Ernest Pérochon les surnommera en 1924, sont les premières sollicitées pour contribuer à cet effort. Le président du Conseil René Viviani les appelle, dès le début du conflit, à achever les moissons et à ne pas oublier les travaux de l’automne.

En plus d’assurer le quotidien de la ferme, elles se consacrent à la culture des champs. Bien qu’aidées par les personnes âgées et les enfants, elles dirigent les exploitations dans bien des cas aux limites du surmenage et de l’épuisement. Les travaux agricoles, auxquels elles n’ont pas été préparées, exigent une grande force physique. Les chevaux sont réquisitionnés pour le front et on voit des femmes se mettre à plusieurs pour tirer elles-mêmes une charrue.

À cela s’ajoute le poids de l’éloignement du mari ou du (des) fils. Les paysans sont envoyés prioritairement au front, les ouvriers et les employés étant affectés plutôt à des missions de soutien de l’armée. Les paysannes sont donc confrontées plus que les autres femmes au veuvage. Dans une France encore rurale, elles sont, en 1914, 3,2 millions agricultrices, ouvrières agricoles ou femmes d’exploitants.

LES OUVRIÈRES, DE LA CONFECTION À L’ARMEMENT

La mobilisation en 1914 entraîne une baisse de 20 % des effectifs de la main-d’œuvre masculine dans les usines. Les femmes travaillent déjà dans les ateliers de confection, notamment pour coudre des vêtements pour l’armée. On les trouve aussi dans les conserveries, les chocolateries et – à hauteur de 7 % – dans la métallurgie.

Après les premières semaines de guerre, au vu entre autres des faiblesses de l’artillerie française, il est décidé de développer la production d’armements, en particulier celle d’obus. Attirées par de meilleurs salaires (45 à 47 centimes de l’heure contre 40 ailleurs), les femmes sollicitent de plus en plus des postes dans les usines de la défense nationale. Mais il faut plusieurs circulaires du ministre de la guerre pour qu’elles soient davantage recrutées dans ce secteur.

À partir de juillet 1916, l’emploi des femmes y est déclaré prioritaire. Les ouvrières en usine d’armement travaillent dix heures par jour dans de mauvaises conditions, les lois sur l’insalubrité des locaux ayant été suspendues en 1915. Elles sont au contact de fumées toxiques, de gaz, de produits corrosifs et de machines coupantes utilisées sans gants.

Elles sont très nombreuses à participer, en 1917, aux grèves et aux manifestations lancées par leurs consœurs de la confection pour obtenir une augmentation des salaires et le retour des maris partis au front. Dès la fin de la guerre, les usines d’armement ferment et les femmes sont renvoyées dans leur foyer avec une maigre indemnité.

LES ESPIONNES, SOLDATS SANS ARMES

« En France, il a été parfois reproché par les soldats aux femmes de n’avoir pas su se mobiliser pour faire la guerre en 1914. Mais quand elles en ont accepté l’idée, aucune offre ne leur a été faite d’entrer dans l’armée », affirme l’historienne Chantal Antier. Elles sont ainsi plusieurs à demander, dès le début du conflit, la création d’un « service auxiliaire » féminin de la défense nationale. Un refus leur est opposé.

Des femmes vont cependant trouver une occasion de participer à une autre forme de combat en s’engageant comme espionnes. Bien que mené sans arme à feu, l’espionnage est très dangereux et peut entraîner le sacrifice de sa vie, comme l’a montré le destin tragique de la catholique lilloise Louise de Bettignies, morte dans un bagne allemand en septembre 1918, après avoir animé un vaste réseau depuis les territoires occupés du nord de la France et de la Belgique.

De part et d’autre du front, il est donc fait appel à des femmes, souvent polyglottes, pour devenir espionnes à partir de 1915. Les commandements veulent remplacer les hommes espions, plus facilement repérables que les femmes. Elles ne font pas l’unanimité dans l’opinion française, compte tenu des méthodes de séduction auxquelles quelques espionnes, comme Mata-Hari, ont recours.

Hormis ces quelques cas, les femmes espionnes ont, après avoir été formées par les services secrets, fait preuve d’un redoutable professionnalisme. Pour la France, on peut notamment citer Mathilde Lebrun, veuve, mère de trois enfants et agent double au service de la France, ainsi que Louise Thuliez ou Henriette Moriamé.

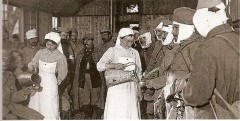

LES INFIRMIÈRES, CONSOLATRICES DES BLESSÉS

Les personnels de santé ont rarement vu une telle accumulation d’horribles blessures et de corps fracassés que durant la Grande Guerre (1 697 800 morts militaires et civils et 4 266 000 blessés pour la seule France). Du côté français, au début du conflit, les structures militaires de santé sont légères. Comme on pense que la guerre sera brève, aucun hôpital n’a été prévu près de la frontière à l’est et au nord. Les régiments ne peuvent compter que sur les médecins et les unités d’infirmiers qui leur sont attachés.

Les personnels de santé ont rarement vu une telle accumulation d’horribles blessures et de corps fracassés que durant la Grande Guerre (1 697 800 morts militaires et civils et 4 266 000 blessés pour la seule France). Du côté français, au début du conflit, les structures militaires de santé sont légères. Comme on pense que la guerre sera brève, aucun hôpital n’a été prévu près de la frontière à l’est et au nord. Les régiments ne peuvent compter que sur les médecins et les unités d’infirmiers qui leur sont attachés.

Les autorités corrigent rapidement la situation. Les hôpitaux de campagne se multiplient le long de la ligne de front à partir du début de 1915. À l’intérieur du pays, beaucoup d’hôpitaux se créent. Un grand nombre d’infirmières sont engagées après une formation accélérée. Les candidates abondent. Parmi les premières à se porter volontaire: 1 000 religieuses, qui avaient été chassées des services hospitaliers après 1905 et qui sont rappelées. La Croix‑Rouge française forme 7 000 bénévoles.

Ces effectifs sont renforcés par des infirmières venues d’Angleterre, des États-Unis et du Canada. Outre les soins donnés dans des conditions pénibles, les infirmières apportent, comme des Poilus l’ont raconté dans leurs témoignages, la douceur qui console des hommes torturés par d’extrêmes douleurs. En reconnaissance, plusieurs d’entre elles sont décorées de la Croix de guerre et de la Légion d’honneur.

LES VEUVES, UNE DIFFICILE RECONNAISSANCE

« Honneur aux femmes qui cherchent sur les champs de bataille la tombe de leurs maris… » Lors d’un discours prononcé après le 11 novembre 1918 en hommage aux héros de la guerre, le président de la République Raymond Poincaré n’a pas oublié les veuves. Elles sont 600 000. L’hommage présidentiel vise à consoler des femmes qui, en plus du malheur qui les accable, doivent multiplier les démarches pour faire reconnaître leur veuvage. L’annonce officielle de la mort du mari soldat n’intervient que plusieurs mois après. Il est vrai qu’il y a aussi beaucoup de tués non identifiables.

Les veuves se mettent en quête du corps de leur mari en se rendant dans les cimetières du front pour avoir accès aux fosses communes – mais cela n’est plus possible à partir de 1919 – ou en fouillant les champs de bataille. Pour avoir droit à la pension de veuve de guerre, la loi (votée en 1916) précise que le mari doit être tombé au front. Impossible, donc, de se prévaloir d’une disparition. Les cas de concubins ou fiancés ne sont pas non plus pris en compte.

La pension des veuves est de 800 francs par an, avec 500 francs supplémentaires par enfant mineur. Après la guerre, alors qu’il est demandé aux femmes de laisser les emplois aux hommes revenus du front, cette somme est jugée insuffisante par les concernées. Les associations de veuves protestent contre « une absence de véritable statut » dans la loi, qui leur retire la pension en cas de remariage. En 2007, l’historienne Stéphanie Petit a établi que 42 % des veuves de 14-18 se sont ensuite remariées (1).

LES « MARRAINES DE GUERRE », SOLIDAIRES DES POILUS

Les femmes manifestent, dès le début de la guerre, un grand élan de solidarité avec les soldats, dicté à la fois par la compassion et le patriotisme. Il prend plusieurs formes. Outre les infirmières qui s’engagent par milliers au front ou à l’arrière, se crée un vaste réseau féminin de soutien des poilus: celui des « marraines de guerre », initiative spécifique des Françaises, encouragée par les autorités dans un premier temps. La marraine entretient une correspondance avec le « filleul », qui est en principe choisi avec l’accord de l’officier commandant de l’unité.

Elle lui envoie des colis de denrées et, à partir de 1916, peut même le recevoir en permission dans sa famille. La presse passe des petites annonces de femmes et de soldats. Les autorités finissent par craindre que l’espionnage ne profite du phénomène. Ce mouvement, promu par Madeleine Clemenceau-Jacquemaire, fille de Georges Clemenceau, n’en concourt pas moins à la consolidation du moral des troupes en venant notamment en aide à de jeunes soldats sans attaches et à ceux des régions envahies. Les institutrices se révèlent des marraines très actives: elles connaissent l’art d’écrire des lettres et font adopter des filleuls par leurs élèves.

Cet engouement patriotique est aussi partagé par les stars féminines de la scène, qui participe à la distraction des soldats au front dans le cadre du Théâtre aux armées, fondé par le peintre Georges Scott. Parmi elles: Sarah Bernhardt, Béatrix Dussane ou Musidora.

Portraits rédigés par Antoine Fouchet (avec les historiennes Chantal Antier et Françoise Thébaud)

source http://www.la-croix.com/Actualite/France/Ces-femmes-au-service-de-la-France-en-14-18-2014-07-11-1177983#.U8BB2JRQGrw.facebook

15:43 Publié dans Guerre, Première guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, première mondiale, ouvrière, paysanne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2014

GRANDE GUERRE : Ce qu'Emma n'a pas pu dire devant François Hollande - Exclusif l'Humanité

En déplacement dans le Pas-de-Calais pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918, François Hollande n’aura pas entendu la parole vraie d’Emma, mais un discours imposé à la lycéenne.

« Je suis émue à l’idée d’être là pour rendre hommage à tous ces soldats, même si j'aurais aimé faire plus partager mon émotion à travers un texte auquel j’aurais pu contribuer en y ajoutant ne serait-ce que quelques mots sur des choses me semblant importantes. J’aurais ainsi pu faire ressentir l'horreur de ce charnier dans lequel avaient été envoyés des millions d’hommes pour des raisons qui bien souvent les dépassaient, ne pouvant même pas percevoir l’avancée en termes militaires.

« Je suis émue à l’idée d’être là pour rendre hommage à tous ces soldats, même si j'aurais aimé faire plus partager mon émotion à travers un texte auquel j’aurais pu contribuer en y ajoutant ne serait-ce que quelques mots sur des choses me semblant importantes. J’aurais ainsi pu faire ressentir l'horreur de ce charnier dans lequel avaient été envoyés des millions d’hommes pour des raisons qui bien souvent les dépassaient, ne pouvant même pas percevoir l’avancée en termes militaires. Pourtant 18,6 millions d’êtres humains furent broyés par les mâchoires d’acier de la guerre, autant d’individus ont souffert du froid, de la saleté, de la faim, des bruits continus des obus, traumatisés par la vision de l’horreur, des corps déchirés et de cette mort de masse inhumaine.

Pourtant 18,6 millions d’êtres humains furent broyés par les mâchoires d’acier de la guerre, autant d’individus ont souffert du froid, de la saleté, de la faim, des bruits continus des obus, traumatisés par la vision de l’horreur, des corps déchirés et de cette mort de masse inhumaine.Laurence Mauriaucourt : http://www.humanite.fr/exclusif-ce-quemma-na-pas-pu-dire-devant-francois-hollande-557324

17:43 Publié dans Actualité, Guerre, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hollande, lycéenne, grande guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |