06/11/2018

EXCLUSIF - PHOTOS DE LA GRANDE GUERRE

Troupe montant en ligne pour tenter d'arrêter l'ennemi en mars et avril 1918.La guerre de tranchée est terminée en mars 1918. A partir de cette date la guerre de mouvement la remplace face aux déferlements des attaques allemandes.

La Grande Guerre a duré quatre ans. Elle a provoqué la mort de huit millions d'hommes. Elle a déterminé l'effondrement de trois empires, à Berlin, à Vienne et à Moscou. Elle a ruiné des provinces sur les fronts occidental et oriental.

Elle a été la première guerre industrielle, celle des inventions techniques incessantes, des productions massives, des mobilisations générales de toutes les ressources humaines, économiques, mécaniques.

Ses victimes étaient de toutes nationalités et de toutes origines, d'Europe, d'Amérique du Nord, des nations du Commonwealth et des peuples colonisés, en Inde, en Indochine, en Afrique.

Elle s'est faite partout, sur terre et sous terre, sur l'eau et sous l'eau, dans les airs.

Elle s'est faite par tous les moyens, des charges de cavalerie aux corps à corps des tranchées, des bombardements aux chars d'assaut, des gaz au phosphore. Le guerrier n'y a plus guère été que le serviteur et la victime de la machine.

De la Grande Guerre sort une Europe absolument différente, épuisée, horrifiée, modernisée de force.

Elle donne forme au monde et ses conséquences, pour certaines, durent jusqu'à nos jours - à l'image de ces champs de Picardie et de Champagne où, chaque année, les labours révèlent des obus intacts, prêts à éclater.

Tout cela - et d'abord les massacres - des monuments le rappellent et le commémorent dans les pays belligérants et sur les champs de bataille, où il ne reste plus que des cimetières. Tout cela, dans chaque pays, les livres d'histoire le disent, après les mémoires et les récits écrits par les survivants en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en France.

La photo, pour la première fois dans une guerre mondiale porte témoignage de ce drame.

Ballon d'observation plus communément appelé saucisses, permettant le réglage des tirs d'artillerie sur l'ennemi.

Les premières auto-mitrailleuses en appui aux armées, d'origine anglaises, et souvent en panne

Service de santé en pleine action. Très sommaire au début de 1914 (amputations en série), amélioré après les mutineries de 1917.

Canon de type 105 mm long Schneider

Les premiers blindés apparaissent

12:05 Publié dans Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ppremière guerre mondiale, photos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2018

Jeanne Labourbe : La 1ère communiste française

Jeanne Labourbe dès le début a soutenu la Révolution Russe et s'engage dans l'Armée Rouge. Elle est violée et exécutée à Odessa, début mars 1919, par des soldats français et russes blancs. Elle devint la première martyre du communisme français.

Jeanne Labourbe dès le début a soutenu la Révolution Russe et s'engage dans l'Armée Rouge. Elle est violée et exécutée à Odessa, début mars 1919, par des soldats français et russes blancs. Elle devint la première martyre du communisme français.

Jeanne Labourbe naquit à Lapalisse en 1877 dans une famille de journaliers marqués par les idées républicaines.

… En 1896, la jeune fille de 19 ans, repasseuse de son état, tombe sur une annonce réclamant les services d’une gouvernante en Pologne (alors rayée de la carte). Elle se rend sur place – dans l’empire russe –, exécute des travaux ménagers tout en apprenant le français aux enfants de ses employeurs.

Elle se lie avec la famille d’un déporté politique, s’initie à la question sociale et devient courrier au service de la révolution qui fermente. En 1905, elle se jette dans la mêlée libératrice amenée à échouer. Elle change de prénom. Voici désormais « l’institutrice Jeanne Labourbe », comme elle ne cessera plus d’être désignée.

Premier membre français du Parti bolchévique, Jeanne Labourbe intégra un groupe d'interprètes dont le but était de tenter de rallier à la cause des soviets le plus possible de soldats occidentaux engagés aux côtés des Russes blancs (pro-tsaristes) dans la guerre civile qui avait éclaté au lendemain de la Révolution d'octobre.

Après la révolution d’octobre 1917, la Russie connaît à la fois la guerre civile et l’intervention étrangère. Lénine signe la paix avec l’Allemagne. Mais les pays de l’Entente (France, Angleterre, Grèce, Japon, États-Unis…) veulent isoler l’Europe de la contagion des idées révolutionnaires. Ils vont même jusqu’à débarquer en Russie septentrionale : les Anglais attaquent dans la Baltique et en Mer Noire, les Turcs pénètrent dans le Caucase, les Américains et les Japonais occupent Vladivostok.

Clémenceau conçoit une gigantesque opération de soutien aux armées Blanches, les armées contre-révolutionnaires. Entre décembre 1918 et janvier 1919 Sébastopol, Odessa, Nikolaïev et Kherson sont occupées. Simultanément les forces Blanches attaquent en Crimée.

En 1919, bon nombre de soldats ne sont toujours pas démobilisés. Le « ras-le-bol » et le refus de jouer aux contre-révolutionnaires, de se transformer en « gardiens de la bourgeoisie » vont aboutir à des mutineries. Les premiers soulèvements ont lieu dans les troupes terrestres dès février.

André Marty raconte comment Jeanne Labourbe se retrouve à Odessa :

Elle était frémissante quand elle apprit que les soldats français avaient débarqué à Odessa. Elle ne pouvait supporter l’idée, disait-elle, que « les fils des communards de 71, les descendants des révolutionnaires de 93, viennent étouffer la grande révolution russe. » […] Elle obtint du Comité central du Parti d’être envoyée à Odessa. Elle y arriva en traversant le front.

Elle se jeta dans l’action avec sa foi, son enthousiasme. Elle remaniait la rédaction des tracts, des journaux, trouvant toujours qu’ils n’étaient pas assez vivants, qu’ils n’accrochaient pas assez le cœur des soldats … »

Elle fait diffuser dans les cantonnements, par des enfants censés écouler journaux et cigarettes, des tracts, des brochures, ainsi que Le Communiste, une feuille qu’elle rédige sur place, cachée par une militante de 67 ans, Mme Leifmann. C’est là, rue Pouchkinskaïa, dans la nuit du 1er au 2 mars 1919, que tout se noue, selon le récit qu’en fera Radkov, un militant bolchevique serbe présent sur place mais qui pourra s’échapper – au point d’être un temps soupçonné par ses camarades de parti – et survivre à la vengeance contre-révolutionnaire. Radkov précise qu’en plus de Jeanne Labourbe et Mme Leifmann, étaient présents les trois filles de celle-ci et le tailleur Lazare Schwetz :

Elle fait diffuser dans les cantonnements, par des enfants censés écouler journaux et cigarettes, des tracts, des brochures, ainsi que Le Communiste, une feuille qu’elle rédige sur place, cachée par une militante de 67 ans, Mme Leifmann. C’est là, rue Pouchkinskaïa, dans la nuit du 1er au 2 mars 1919, que tout se noue, selon le récit qu’en fera Radkov, un militant bolchevique serbe présent sur place mais qui pourra s’échapper – au point d’être un temps soupçonné par ses camarades de parti – et survivre à la vengeance contre-révolutionnaire. Radkov précise qu’en plus de Jeanne Labourbe et Mme Leifmann, étaient présents les trois filles de celle-ci et le tailleur Lazare Schwetz :

« Nous jouions aux cartes et aux dames, lorsque, tout à coup, on frappa à la porte et, sans attendre, on l’ouvrait toute grande d’un coup vigoureux. Dix hommes entrèrent en trombe et dirigèrent leurs revolvers sur nous, en criant : “Haut les mains !” Ces hommes étaient cinq officiers volontaires (deux généraux, deux colonels et un subalterne), quatre officiers français (trois officiers d’infanterie et un officier de marine) et un civil. »

L’appartement est mis à sac, ses occupants transférés à la Sûreté militaire, torturés puis traînés jusqu’au cimetière juif pour y être abattus à coups de revolver. Selon le récit canonique bolchevique alors mis en place et que reprendra consciencieusement André Marty, toute la population d’Odessa visite la morgue pendant les jours qui suivent. Les cadavres des assassinés présentent un spectacle horrible : tous, sans excepter la vieille Leifmann, ont le visage défiguré, le corps couvert de bleus et de plaies causées par les baïonnettes : « Jeanne Labourbe ne put être reconnue que par ses cheveux courts et ondulés et le vieux paletot qu’elle portait toujours. Il est certain qu’au moment où Radkov s’enfuit, les victimes essayèrent aussi de se défendre et de s’échapper ; blessées, elles furent certainement achevées avec rage. »

Le 5 avril 1919, les révolutionnaires reprennent la ville d’Odessa aux Blancs et des funérailles grandioses sont organisées en l’honneur de Jeanne Labourbe et de ses camarades assassinés. Dans La Pravda du 25 mars 1919, Niourine, le camarade russe du Groupe communiste français de Moscou, écrit : « Le prolétariat français immortalisera ce nom honoré de la première femme communiste française qui sut lutter pour la révolution. »

Sources : Compagnie Jolie Mome, Palicia.blogpost, Humanité hors série sur la Révolution d'Octobre

17:44 Publié dans Biographie, PCF, Première guerre mondiale, Révolution, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanne labourbe, communiste, russie, bolchéviques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2018

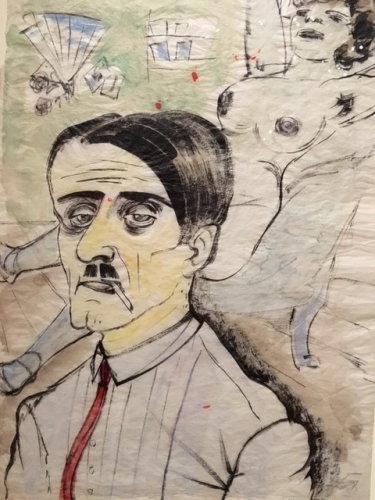

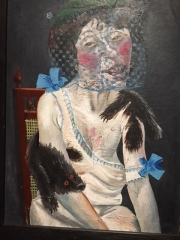

La République de Weimar révélée par ses peintres

Jean-Jacques Régibier, Humanite.fr

Jean-Jacques Régibier, Humanite.fr

Comment réagissent les artistes dans un pays confronté à la montée de la violence et à la misère, après avoir affronté la guerre la plus terrifiante de son histoire ? En 190 œuvres et 62 artistes, la Schirn Kunst Halle de Francfort démontre la prodigieuse vitalité de l’art en Allemagne sous la République de Weimar, juste avant la nuit noire du nazisme.

« Le plus grand miracle, c’est la réalité. »

Ce jugement du peintre Franz Radziwill, porté pour sa part vers l’onirisme et la magie, vaut pour toute la peinture de cette époque. Déjà Otto Dix, l’un des peintres majeur de la République de Weimar, combattant de la Grande Guerre dont il a peint toutes les horreurs avec détails sanguinolents et raffinement, avait adopté pour devise : « Crois en tes yeux. »

Ce jugement du peintre Franz Radziwill, porté pour sa part vers l’onirisme et la magie, vaut pour toute la peinture de cette époque. Déjà Otto Dix, l’un des peintres majeur de la République de Weimar, combattant de la Grande Guerre dont il a peint toutes les horreurs avec détails sanguinolents et raffinement, avait adopté pour devise : « Crois en tes yeux. »

« Nous méprisions simplement tout, » expliquera George Grosz, « rien ne nous était sacré, nous crachions sur tout, et c’était dada. »

Otto Dix débute sa carrière au moment où apparaît l’expressionisme allemand dont on continue à lire l’influence - dans les déformations et la distorsion des traits – dans ses œuvres de la période de la République de Weimar. George Grosz, adepte des idées communistes, participera à l’insurrection spartakiste avant d’être contraint à l’exil.

Otto Dix débute sa carrière au moment où apparaît l’expressionisme allemand dont on continue à lire l’influence - dans les déformations et la distorsion des traits – dans ses œuvres de la période de la République de Weimar. George Grosz, adepte des idées communistes, participera à l’insurrection spartakiste avant d’être contraint à l’exil.

12:01 Publié dans Culture, L'Humanité, Peinture, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : weimar, république, peinture |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

![grande guerre105 mm long Schneider -01-[1].jpg](http://evry-mosaique91.hautetfort.com/media/02/02/3518974272.jpg)