25/07/2014

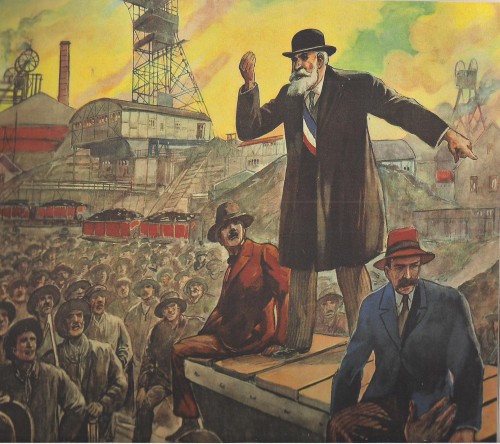

JEAN JAURES : L'HOMME !

Homme politique francais philosophe, historien et théoricien socialiste fut l'une des grandes figures du courant socialiste francais. Né a Castres (Tarn) en 1859, issu de la moyenne bourgeoisie, il fut un brillant élève, et échappa rapidement à la condition paysanne et provinciale, tout en restant attaché à sa région d'origine.

A 20 ans il éprouva une grande admiration pour Léon Gambetta et Jules Ferry. En 1885, il entra à l'Assemblée Nationale. A partir de 1893, il épousa pleinement la carrière politique en devenant député de la ville minière de Carmaux, siège qu' il conserva jusqu'à sa mort, sauf entre 1898 et 1902. Il adhéra alors au parti ouvrier francais et lutta pour l'unité du mouvement socialiste.

En 1898, il prit position pour la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus et s'opposa à de nombreuses reprises à Jules Guesde. C'est ainsi qu' il soutien la partition du parti socialiste.

En 1904,il fonda le journal "L' Humanité". L' année suivante, il fut l'un des principaux artisans de la fusion des deux partis socialistes français qui donnèrent naissance à la S.F.I.O (Section Française de l'Internationale Ouvrière).

A partir de 1906, il s'efforça de faire progresser, par de là l'unité socialiste, l'unité ouvrière avec la C.G.T et fut à l'origine du rapprochement entre les partis et les syndicats.Mais les contraintes imposées par le régime parlementaire et l' influence grandissante du capitalise l'amenèrent à penser que seule une Internationale Ouvrière bien organisée serait capable de résister à la mainmise du capital sur l'économie mondiale et aux dangers que cette compétition faisait courir la paix.

Formation d’un militant

Jaurès est né à Castres dans le Tarn, aux confins du Massif central et du Midi languedocien. Le département est essentiellement rural, comme presque tout le sud-ouest de la France : une majorité de petits paysans y vivent, soumis en fait à quelques familles royalistes ou bonapartistes – les Reille, les de Solages.

Jaurès est né à Castres dans le Tarn, aux confins du Massif central et du Midi languedocien. Le département est essentiellement rural, comme presque tout le sud-ouest de la France : une majorité de petits paysans y vivent, soumis en fait à quelques familles royalistes ou bonapartistes – les Reille, les de Solages.

Dans les villes, une moyenne bourgeoisie, généralement catholique et peu portée au socialisme, à laquelle appartiennent les grands-parents de Jaurès, fournit les cadres de la société : il y a même des amiraux dans sa famille.

Initié à la langue occitane et à la vie des champs, brillant élève, il échappe bientôt à la condition paysanne et provinciale, sans jamais se dégager vraiment du Midi : il sera professeur à Albi, puis à la faculté des lettres de Toulouse et représentera à la Chambre le département du Tarn.

L’évolution d’un intellectuelBoursier, il est reçu premier à l’Ecole normale supérieure en 1878 et passe l’agrégation de philosophie en 1881.

Sa culture, essentiellement littéraire et classique, l’apparente à ses condisciples : beaucoup resteront ses amis jusqu’à sa mort. La vie politique exerce sur lui un attrait irrésistible : dans les années 1880, il admire Gambetta et Ferry.

En 1885, le « canard » se jette à l’eau et entre à la Chambre comme député centre gauche du Tarn. Mais le milieu parlementaire, médiocre, sans idéal, sans perspective, le déprime, l’éloigne de tout désir de se commettre avec la bourgeoisie pour faire carrière.

Battu aux élections de 1889, il se consacre pendant trois ans à la rédaction de ses thèses de philosophie. La préparation de sa thèse secondaire, en latin (De primis socialismi germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et Hegel), sur les origines du socialisme allemand, l’amène à lire Hegel, Fichte, les socialistes prémarxistes, à aborder Lassalle et Marx. Il médite longuement, sans encore s’engager.

Sa thèse principale sur « la réalité du monde sensible », apparemment sans relation avec la vie publique, en constitue en fait, pour une grande part, le substrat philosophique : la politique sera aussi pour lui la médiation de la métaphysique dans le monde.

La découverte du prolétariat

Le prolétariat n’est guère présent à Castres. En 1885, sa première campagne électorale conduit Jaurès à Carmaux, ville de verriers et de mineurs récemment venus de la campagne et soumis au bon vouloir du marquis de Solages qui administre la mine et représente la ville au Parlement.

En 1892, Jaurès comprend la signification de la lutte des classes en défendant les mineurs en grève qui protestent contre le renvoi de leur maire et responsable syndical, Jean-Baptiste Calvignac. Élu député de l’arrondissement en janvier 1893, Jaurès restera jusqu’à sa mort – sauf entre 1898 et 1902 – le député des mineurs et des paysans de Carmaux, c’est-à-dire, comme le montre l’analyse des votes, l’élu du prolétariat ouvrier de la ville et de ses environs.

Il en prend la responsabilité entière : soutien quotidien des revendications ouvrières, participation aux manifestations syndicales et politiques locales, campagnes électorales, toujours difficiles, au cours desquelles il arrive que sa vie soit en danger.Il a découvert la lutte des classes et reste convaincu que, dans une société déchirée par la propriété privée, le prolétariat n’est pas seulement une victime mais la force décisive pour toute transformation sociale, celle qui, en créant les bases du socialisme, réconciliera les hommes entre eux et en eux.

Au tournant du siècle.

Les nouvelles responsabilités nationales

Les écrits et les actes de Jaurès, entre 1893 et 1898, expriment une foi très vive, presque messianique, dans l’imminence de la révolution, foi qu’il partage avec la grande majorité des socialistes français, en particulier avec les guesdistes, sur le programme desquels, sans adhérer à leur parti, il a été élu député.

Cependant, la reprise de l’expansion économique, la contre-attaque de la bourgeoisie opportuniste avec Casimir-Perier, Méline, Charles Dupuy, la découverte, pendant l’affaire Dreyfus, à laquelle il se consacre entièrement en 1898-1899, de la puissance de l’appareil d’État – armée, justice – l’amènent à une vue plus proche du réel : sans rien renier du socialisme, il faut d’abord consolider la République et travailler à l’unité.

L’unité socialiste

Réaliser l’unité, ce n’est pas seulement créer une force politique nouvelle indispensable pour la lutte, c’est aussi répondre à l’unité de nature du prolétariat : sur ce plan, Jaurès, si souvent maltraité par les marxistes français et allemands, si vivement critiqué par Engels et Rosa Luxemburg, et si étrange aux yeux de Lénine, est profondément marxiste.Seule d’ailleurs, pense-t-il, l’unité socialiste permettra à la classe ouvrière de pratiquer une large politique d’alliances, de regrouper autour d’elle la paysannerie en difficulté et les intellectuels que leurs origines sociales n’empêchent pas d’être accessibles à la nécessité de renouveler profondément la pensée traditionnelle.

Mais l’unité ne peut se faire que dans et par la République, car, « sans la République, le socialisme est impuissant, et sans le socialisme, la République est vide ».

Nécessité qui lui paraît liée en France à la grande tradition de 1789-1793 : il s’en fait l’historien dans l’Histoire socialiste de la Révolution française (1901-1904), histoire marxiste, nationale en même temps que républicaine.

La mise en œuvre de l’unité est difficile : le morcellement du socialisme français n’est pas le résultat du hasard ni de la seule mauvaise volonté des hommes.

De 1899 à 1904, Jaurès est littéralement déchiré entre les exigences de la « défense républicaine » et celles du socialisme révolutionnaire : il choisit la première comme une étape nécessaire, et devient le « saint Jean Bouche d’Or » du bloc des gauches.

Bientôt les appels de la base et de l’Internationale, la conscience que la politique du bloc a épuisé ses effets, les débuts de la tension diplomatique européenne et les espoirs nés de la première révolution russe le poussent à mettre à nouveau au premier plan « le beau soleil de l’unité socialiste ». Celle-ci se réalise en avril 1905.

Jaurès, la S.F.I.O. et la C.G.T.

La constitution de la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale ouvrière) confère à Jaurès de nouvelles responsabilités nationales, non qu’il en soit le leader incontesté : jusqu’en 1908 au moins, et même, à bien des égards, jusqu’en 1912, les diverses tendances luttent entre elles et Jaurès, malgré L’Humanité fondée en avril 1904 et dont il a gardé la direction, est souvent récusé, dans l’appareil du parti surtout.

La constitution de la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale ouvrière) confère à Jaurès de nouvelles responsabilités nationales, non qu’il en soit le leader incontesté : jusqu’en 1908 au moins, et même, à bien des égards, jusqu’en 1912, les diverses tendances luttent entre elles et Jaurès, malgré L’Humanité fondée en avril 1904 et dont il a gardé la direction, est souvent récusé, dans l’appareil du parti surtout.

Peu à peu, il consolide son influence, s’appuyant largement sur l’immense popularité que ses dons oratoires, sa compétence en tout domaine, son courage et son total dévouement lui valent dans les masses populaires.

Meetings à Paris et en province, activité parlementaire harassante, direction du journal.

Allié souvent au vieux communard Édouard Vaillant, tant respecté dans la fédération de la Seine du parti, il tente d’amener le socialisme français à assumer ses responsabilités nationales et internationales.

Il s’agit d’abord pour lui de faire progresser, par-delà l’unité socialiste, l’unité ouvrière avec la C.G.T. (Confédération générale du travail). Jaurès a été le principal artisan du rapprochement entre le parti et les syndicats car il approuve la C.G.T. de ne pas se confiner dans les luttes corporatives.

En France, comme il le dit en 1912 au congrès de Lyon, le capitalisme n’est pas assez fort pour que « la pensée prolétarienne agisse pour ainsi dire par sa propre masse. [...] Nous aurons besoin que, dans notre classe ouvrière, plus dispersée, plus mêlée de paysannerie plus ou moins conservatrice, de petite bourgeoisie et de petite paysannerie [...] circule la force du vieil idéal révolutionnaire qui a sauvé la France. »

Ce grand parlementaire est souvent plus révolutionnaire que la plupart de ses camarades guesdistes. Il est vrai que l’effritement du régime des partis traditionnels l’accable : de 1906 à 1914, du côté de Georges Clemenceau comme du côté d’Aristide Briand, l’influence du capitalisme pénètre la démocratie parlementaire de telle façon qu’elle se disloque et que, dans ses cadres, se meuvent maintenant, victorieux, les adversaires du progrès.

D’autant plus lourdes lui apparaissent les responsabilités du socialisme et les siennes propres.Une dimension internationale Pour assumer ces responsabilités, Jaurès ne voit que l’Internationale. Certes elle n’a pas à dicter leur conduite aux partis nationaux, mais à ses yeux elle est plus qu’un club de discussion, « une force intermittente et superficielle ».

Il lui faut mobiliser l’opinion publique et proposer des règles, des moyens d’action. Seule, en effet, pense-t-il, la classe ouvrière, internationalement organisée, peut mettre un terme au processus de dégradation dont l’histoire contemporaine porte témoignage.

Que les militaires, au Maroc, fassent haïr le nom de la France, que les radicaux attachés au monde des affaires laissent s’opérer le rapt d’immenses terres en Tunisie, ou maintiennent au Vietnam des monopoles écrasants pour les indigènes, que les civilisations les plus belles en Asie, en Afrique soient ignorées, voire méprisées par ceux qui devraient être les porteurs de l’universalisme du XVIIIe siècle, Jaurès s’en désespère, mais considère tous ces problèmes comme internationaux.« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » ; la guerre peut jaillir des gouffres coloniaux, la politique des blocs peut déboucher sur le massacre, la pratique de l’arbitrage peut échouer.

Nul, jusqu’à la fin de 1912 au moins, jusqu’au congrès de Bâle, et sans doute jusqu’en 1914, n’a vécu aussi dramatiquement l’approche de la guerre, et c’est du côté du mouvement ouvrier qu’il a cherché l’appui décisif.

De congrès en congrès, auprès du Bureau socialiste international dans l’intervalle, il tente d’obtenir de l’Internationale le vote de motions précisant les moyens à employer pour empêcher la guerre. L’opposition de la social-démocratie allemande fait échouer au congrès de Stuttgart (1907), puis au congrès de Copenhague (1910) l’appel à la grève générale ouvrière contre la guerre.

Jaurès savait bien d’ailleurs qu’il s’agissait d’une pédagogie à long terme plus que d’une pratique immédiatement efficace.Il meurt en plein échec : la démocratie politique, loin de s’épanouir en démocratie sociale, s’est altérée en France, la colonisation est devenue une affaire Dreyfus permanente, les forces de paix ont été battues. Mais le socialisme a vécu unifié quelques brèves années, les sectes se sont désectarisées, l’action de masse s’est développée. On se réclame toujours de Jaurès.

Innombrables sont les questions qui se posent et qui portent moins sur les faits, encore mal connus pourtant, que sur l’interprétation qu’on en donne ou sur des intentions supposées. Par exemple, qu’eût fait Jaurès en août 1914 ?

Sa mort au moment du choix décisif laisse planer finalement le mystère sur son orientation.

Certains invoquent son profond patriotisme – si sensible dans son livre-testament, L’Armée nouvelle – et la confiance qu’il garda jusqu’à la fin dans les nations libérales pour conclure qu’il eût, sans aucun doute, rallié l’Union sacrée.

D’autres soulignent la sévérité avec laquelle il jugeait depuis des années la politique de la France et de la Russie et son attachement presque pathétique à l’Internationale pour penser que la vague d’Union sacrée l’eût peut-être épargné, ou en tout cas, qu’il fût vite devenu « minoritaire ». Qu’eût-il fait enfin devant la Révolution russe ? Questions évidemment vaines, mais qui montrent l’influence qu’eut l’homme.

D’autre part, la grande amitié qui liait le jeune disciple qu’était Péguy au maître déjà mûr, Jaurès, débouche en quelques années, du côté de Péguy, sur la rupture et la haine, sur l’appel à l’échafaud. Conflit personnel et passionné : deux philosophies, deux tempéraments sont face à face.

L’historien doit s’efforcer de mieux saisir, à travers ce débat, ce que furent, après 1900, la crise du dreyfusisme et la montée du nationalisme, et ce que signifiait aussi le combat mené par Jaurès. Il faut également aborder le problème du réformisme de Jaurès. Le mot d’abord est obscur : pour certains, « réformiste » veut dire « qui révise Marx ». Le vocable est alors inadéquat : Jaurès ne se réclama jamais exclusivement de Marx, et n’entreprit pas de le réviser d’une manière systématique. Au contraire, dans une conférence célèbre prononcée en 1900, il défendait contre Bernstein la théorie marxiste de la valeur.

Il faut également aborder le problème du réformisme de Jaurès. Le mot d’abord est obscur : pour certains, « réformiste » veut dire « qui révise Marx ». Le vocable est alors inadéquat : Jaurès ne se réclama jamais exclusivement de Marx, et n’entreprit pas de le réviser d’une manière systématique. Au contraire, dans une conférence célèbre prononcée en 1900, il défendait contre Bernstein la théorie marxiste de la valeur.

Pour d’autres, qualifier Jaurès de réformiste, c’est mettre l’accent sur son « socialisme démocratique » – dont la S.F.I.O. après la scission se considérera comme l’héritière – ou sur le « socialisme des intellectuels » dont il aurait été le porte-parole.

À quoi d’autres répondent en soulignant l’importance des concepts de parti et de prolétariat pour Jaurès et en mettant en évidence ce que sa pratique eut souvent de révolutionnaire.

Enfin, Jaurès est-il le dernier socialiste du XIXe siècle ou le premier du XXe ? Par son optimisme évident, sa croyance au progrès et aux valeurs humanistes, son ardent républicanisme, il appartient incontestablement au siècle finissant. Par sa mélancolie secrète, sa confiance passionnée dans le peuple, l’originalité prémonitoire de son œuvre historique et la vitalité sans relâche de son militantisme, il est déjà un homme de notre temps.

Article paru daans l'encyclopédie Universalis

11:31 Publié dans Biographie, L'Humanité, Première guerre mondiale, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaures, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2014

VAINQUEURS DU TOUR DE FRANCE, ET MORTS POUR LA FRANCE

11 Heures, le clairon sonne, c’est la fin de 4 années horribles de combats, la fin de la première guerre mondiale et de ce qui aurait du être la der des der. Le 11 novembre 1918 laisse derrière elle plus de 8 millions de morts, plus de 21 millions de blessés, et des Milliers de disparus.

11 Heures, le clairon sonne, c’est la fin de 4 années horribles de combats, la fin de la première guerre mondiale et de ce qui aurait du être la der des der. Le 11 novembre 1918 laisse derrière elle plus de 8 millions de morts, plus de 21 millions de blessés, et des Milliers de disparus.

Cette guerre 14-18 aura aussi, mis fin et détruit la carrière de nombreux sportifs, parmi eux une centaine de coureurs cyclistes, tombés et morts pour la France.

Ils ont écrit l’histoire du vélo cette pourquoi en cette semaine du 11 Novembre si vous flâner, dans l’Artois, la Marne, ou la Somme pensez à eux, ils étaient les pionniers du cyclisme, ne les oublions pas.

Petit Breton, Faber, Lapize. Ces héros du Tour de France

Lucien Mazant dit Lucien Petit Breton né le 18 octobre 1882 à Pléssé (Loire).Vainqueur de Paris-Tours 1906, Milan San Remo 1907, Paris-Bruxelles et du Tour de Belgique 1908, mais surtout vainqueur des Tour de France 1907 et 1908. Lucien Petit Breton décédera le 20 décembre 1917 sur le front dans l’Aube.

Lucien Mazant dit Lucien Petit Breton né le 18 octobre 1882 à Pléssé (Loire).Vainqueur de Paris-Tours 1906, Milan San Remo 1907, Paris-Bruxelles et du Tour de Belgique 1908, mais surtout vainqueur des Tour de France 1907 et 1908. Lucien Petit Breton décédera le 20 décembre 1917 sur le front dans l’Aube.

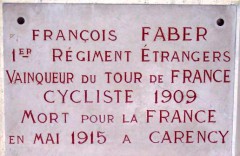

François Faber Né le 26 Janvier 1887 à Aulnay sur Iton dans l’Eure. Vainqueur du Tour de Lombardie 1908, de Paris-Tours 1909 et 1910, de Bordeaux-Paris 1911, de Paris-Roubaix 1913 et du Tour de France 1909, il décédera le 9 Mai 1915 à Carency au lieu dit Berthonval. Une plaque lui rend hommage dans la nécropole de Notre Dame de Lorette sur la colline de Ablain St Nazaire. Son corps malheureusement ne fût jamais retrouver.

François Faber Né le 26 Janvier 1887 à Aulnay sur Iton dans l’Eure. Vainqueur du Tour de Lombardie 1908, de Paris-Tours 1909 et 1910, de Bordeaux-Paris 1911, de Paris-Roubaix 1913 et du Tour de France 1909, il décédera le 9 Mai 1915 à Carency au lieu dit Berthonval. Une plaque lui rend hommage dans la nécropole de Notre Dame de Lorette sur la colline de Ablain St Nazaire. Son corps malheureusement ne fût jamais retrouver.

Octave Lapize Né le 24 Octobre 1887 à Montrouge (Iles de France) 3 fois champion de France sur route en 1911-12-13 en 1907 il fut champion de France Des 100 km et de cyclo-cross, vainqueur de Paris-Roubaix 1909-1911, de Paris-Tours 1911, de Paris-Bruxelles 1911-12 et 13. Vainqueur du Tour de France 1910 et l’histoire retiendra qu’il fût le premier à avoir franchi les Pyrénées. Il décédera le 14 Juillet 1917 lors d’un combat aérien dans la région de Noviont aux Près (Meurthe/Moselle). Son corps repose au cimetière de Villiers sur Marne.

Octave Lapize Né le 24 Octobre 1887 à Montrouge (Iles de France) 3 fois champion de France sur route en 1911-12-13 en 1907 il fut champion de France Des 100 km et de cyclo-cross, vainqueur de Paris-Roubaix 1909-1911, de Paris-Tours 1911, de Paris-Bruxelles 1911-12 et 13. Vainqueur du Tour de France 1910 et l’histoire retiendra qu’il fût le premier à avoir franchi les Pyrénées. Il décédera le 14 Juillet 1917 lors d’un combat aérien dans la région de Noviont aux Près (Meurthe/Moselle). Son corps repose au cimetière de Villiers sur Marne.

Alavoine,Bonino,Debrieu,Engel,Friol,Gombault,Maitrot,Quaissard,Rugère,Thé,Lutz, (et tout les autres....)

Emile Quaissard né le 30 aout 1886 à Bourg en Bresserejoindra comme bon nombre de cycliste passionné de vitesse, l’aviation militaire, Emile Quissard il tombera le 15 Avril 1917 à bord de son Splad, près de Montivilliers lors d’un combat aérien situé au dessus des lignes allemandes.

Emile Friol né le 6 Mars 1881 à Tain-l’Hermitage. Deux fois champions du Monde de vitesse 1907 et 1910, 4 fois champion de France de vitesse en 1904-1906-1907-1910, Deux fois champions d’Europe en 1907 et 1910, plus de 50 Victoires décédera le 6 Novembre 1916 à Dury.

LEGENDES DU TOUR : CHRONIQUES DE JEAN EMMANUEL DUCOIN POUR L'HUMANITE

Il y a cent ans, des hommes, dont beaucoup de cyclistes, allaient entrer dans la Grande Guerre. Du Chemin des Dames hier à Verdun aujourd’hui, le Tour leur rend hommage.

Traces éternelles des martyrs cyclistes

Si le Tour s’enorgueillit de sa fièvre romantique, il a surtout de la mémoire et n’hésite jamais à la procession historique monumentale. De terribles carnages se sont tenus autrefois sur ces lieux, dont il n’est pas sûr que les coureurs entendissent jamais parler.

Pourtant devraient-ils aimer les boursouflures de cette tragédie. Car elles les concernent, sinon par goût ou curiosité du passé, du moins par la généalogique cycliste. Les géants de la route, en effet, ne furent pas épargnés par ces chemins de tous les drames qui entamèrent l’esprit des hommes durant quatre ans. Ils payèrent même un lourd tribut, en particulier quelques anciens vainqueurs de la Grande Boucle.

François Faber, «le géant de Colombes», qui, malgré sa nationalité luxembourgeoise, avait choisi de combattre pour la France, fut tué en 1915, d’une balle de shrapnell en plein front.

Le Français Octave Lapize, pilote de chasse, fut abattu au-dessus de Verdun en juillet 1917. Quant à Lucien Petit-Breton, héros de cette France républicaine du début du siècle qui cherchait par le Tour à se consolider par l’appropriation de sa géographie, il tomba à son tour en décembre 1917, fauché dans sa jeune vie…

Les noms des autres martyrs cyclistes, moins connus, pourraient s’égrener au rythme des sanglots. Émile Engel, Frank Henry, mais aussi Marceau Narcy, tué pendant la bataille de la Marne; Jean Perreard, Victor Millagou, François Cordier, Pierre-Gonzague Privat, tué deux jours après la chute d’Hourlier et de Comès. Ou encore le plus jeune frère de Louis Trousselier, Auguste Trousselier, lui aussi coureur. Camille Fily, mort en Belgique en mai 1918. Ou Albert Niepceron, tué avec toute sa compagnie dans une attaque aussi imbécile qu’inutile, le 23 octobre 1918.

Autant de champs d’honneur visibles sur les routes du Tour. Autant de traces que l’on sent éternelles, immuablement enracinées dans la terre martelée, là où résonnent les mots de Céline: « La raison est morte en 14… après c’est fini, tout déconne. » Achevons le décompte macabre. D’autant que le cyclisme ne fut pas, et de loin, le sport qui compta le plus de morts. Le football et surtout le rugby arrivent largement en tête de cette sanglante énumération.

Sauf que le legs d’amour du Tour, qui reste la seule épreuve sportive à dominer ceux qui l’incarnent, ne se départit jamais de sa mythologie. Ils compteront donc, ces jours, à arpenter pas à pas ces vestiges de fer, de sang et de corps mêlés, là où de temps à autre un casque ou un os émerge d’une glaise presque stérilisée, dans les vapeurs des restes d’ypérite qui teignent le sol d’un jaune hideux.

Comme si le Tour soudain se mettait à déclamer Aragon: « Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit / Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places / Déjà le souvenir de vos amours s’efface / Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri.» "

- See more at: http://www.humanite.fr/la-memoire-des-forcats-aux-chemins-des-drames-547222

17:22 Publié dans Actualité, Première guerre mondiale, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tour de france, champions, morts, françois faber, octave lapize |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2014

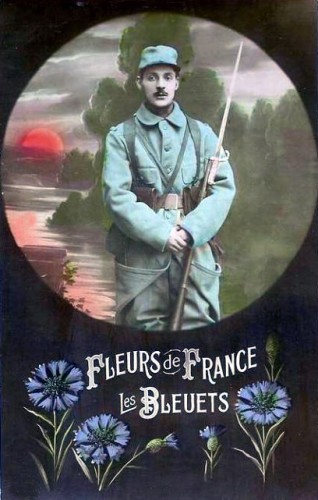

LE BLEUET DE FRANCE, SYMBOLE DU SOUVENIR ET DE LA SOLIDARITE

L’origine du bleuet comme fleur symbole du Souvenir trouve son origine directement dans la guerre de 1914-1918.

L’origine du bleuet comme fleur symbole du Souvenir trouve son origine directement dans la guerre de 1914-1918.

Tout comme les coquelicots, les bleuets continuaient à pousser dans la terre ravagée des tranchées de la grande guerre. Pour les poilus, ces fleurs étaient le seul témoignage de la vie qui continuait, au milieu des bombardements et des gaz de combat, et elles étaient aussi la seule note de couleur dans la boue uniforme des tranchées.

Les Anglais ont choisi le coquelicot comme fleur du Souvenir, les poilus français ont choisi le bleuet comme symbole de leur guerre.

Spontanément, les soldats vétérans de la mobilisation, en uniforme bleu et rouge, ont nommé «bleuets» les jeunes recrues qui arrivaient au front courant 1915, vêtues du nouvel uniforme bleu horizon de l’armée française. Cette appellation perdura pendant toute la guerre, quand bien même dès 1915, toute l’armée française fut équipée du nouvel uniforme. En effet, la qualité de la teinture ne résistait pas aux conditions de vie et de combat des tranchées et l’uniforme avait tendance à prendre la couleur de la boue environnante. Tout homme de renfort avec son uniforme flambant neuf contrastait avec les tenues pitoyables des anciens. La popularité du bleuet fut telle pendant le conflit, qu’il servit à des fins de propagande : affiches, chants, poèmes.

Poème d’Alphonse Bourgoin, 1916

|

Bleuets de France |

|

Les voici les p’tits « Bleuets » |

|

Les Bleuets couleur des cieux |

|

Ils vont jolis, gais et coquets, |

|

Car ils n’ont pas froid aux yeux. |

|

En avant partez joyeux ; |

|

Partez, amis, au revoir ! |

|

Salut à vous, les petits « bleus », |

|

Petits « bleuets », vous notre espoir ! |

Comme le coquelicot britannique, c’est après guerre que le bleuet fut utilisé comme fleur du souvenir en faveur des mutilés de la guerre. Deux femmes sont à l’origine du bleuet de France : Mme Charlotte Maleterre (fille du général Niox) et Mme Suzanne Lenhardt (infirmière et veuve de guerre). Toutes deux travaillaient à l’Hôtel des Invalides de Paris et face à l’afflux des blessés de guerre dans toutes les structures hospitalières de Paris, elles prennent l’initiative de créer un atelier de confection de fleurs en tissu, fleurs qui seraient réalisées par les invalides eux-mêmes. La vente de cette production permettrait aux mutilés de disposer d’un revenu de substitution.

Louis Fontenaille, président des mutilés de France, a présenté le projet du bleuet comme fleur symbolique des « Morts pour la France », fabriquée par les victimes de guerre à la fédération interalliée des anciens combattants à Bruxelles. La fabrication est donc devenue aussitôt le symbole de la réinsertion par le travail.Les premiers bleuets sont vendus de façon « familiale » dans certains lieux de Paris.

Lorsqu’en 1928, le Président de la République, Gaston Doumergue, accorde son Haut Patronage au Bleuet, les ventes s’étendent progressivement à l’ensemble du pays.

En octobre 1934, l’association « Le Bleuet de France » est officiellement créée. Elle organise une collecte sur la voie publique, le 11 novembre 1934, jour de la commémoration de l’armistice. Le bleuet est définitivement consacré lorsqu’il entre dans la composition des gerbes de fleurs déposées sur la tombe du Soldat Inconnu.

En 1935, la vente des bleuets s’étend à l’ensemble de la France à l’occasion du 11 novembre. En 1939, en raison des circonstances particulières liées à la seconde guerre mondiale, la vente des bleuets est associée avec celle des coquelicots (poppies) en bouquet jumelé, symbole de l’alliance entre la France et la Grande-Bretagne.

En 1935, la vente des bleuets s’étend à l’ensemble de la France à l’occasion du 11 novembre. En 1939, en raison des circonstances particulières liées à la seconde guerre mondiale, la vente des bleuets est associée avec celle des coquelicots (poppies) en bouquet jumelé, symbole de l’alliance entre la France et la Grande-Bretagne.

Depuis 1957, la petite fleur est proposée sous la forme d’un autocollant mis en vente dans toutes les communes de France les 8 mai et 11 novembre. En 1991, le Bleuet de France passe sous la responsabilité complète de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres).

09:53 Publié dans Actualité, Guerre, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bleuet de france, solidarité, geurre 14-18 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |