21/01/2014

90ème anniversaire de la mort de Lénine. Les derniers combats du père de la révolution russe

Entre Lénine et Staline, il n’y a pas tant continuité que rupture, comme l’attestent les dernières volontés du père de la révolution, qui affirmait : « Nous ne sommes pas assez civilisés pour pouvoir passer directement au socialisme. »

Le 21 janvier 1924, à 18 h 50, tout juste informé des dernières décisions du Parti, Lénine est victime d’une ultime crise et s’éteint à cinquante-quatre ans, après avoir lutté dix-huit mois contre la maladie et l’angoisse quant à l’avenir de la révolution. Atteint depuis le 25 mai 1922 d’une attaque ayant entraîné la paralysie de son côté droit, il n’a repris partiellement ses activités intellectuelles qu’en septembre, aidé par sa femme, sa sœur et ses secrétaires. Il est déjà fort inquiet des positions de Staline sur la libéralisation du commerce extérieur et la remise en cause de l’indépendance des républiques soviétiques, quand il subit une deuxième attaque, le 16 décembre. Conscient qu’il va bientôt « quitter les rangs », il exige de pouvoir dicter quelques minutes par jour une « lettre au Congrès », appelée à tort son testament, et son dernier article publié le 4 mars 1923, « Mieux vaut moins mais mieux ». Une troisième attaque, le 10 mars, le prive de l’usage de la parole, mais pas de sa lucidité.

Conscient du conflit qui oppose Staline et Trotski alors qu’il tente de sauver la révolution dans une Russie soviétique épuisée par sept années de guerre mondiale et de guerre civile, Lénine n’entend pas désigner son successeur comme un monarque mais renforcer l’unité de direction du Parti et le rôle du Comité central. C’est prioritaire pour réorganiser l’État et activer le redressement du pays, ravagé et épuisé. Il invite donc le Comité central à surveiller ses dirigeants en jugeant leurs qualités et leurs défauts.

Lénine est conscient que Staline cumule trop de pouvoirs comme secrétaire général du Parti, dirigeant de l’Inspection ouvrière et paysanne chargée de contrôler tous les fonctionnaires, tout en intervenant comme commissaire aux Nationalités dans les affaires de la moitié des populations (non russes) de la Russie soviétique. On ne peut reprocher à Trotski, le chef de l’Armée rouge, son ralliement tardif au parti bolchevik, mais ses éminentes capacités ne doivent pas faire oublier son conflit avec les syndicats ouvriers lors de ses projets de « militarisation du travail ». Néanmoins, Lénine vient de lui demander de défendre ses vues sur le Gosplan et la question géorgienne.

Si les vieux bolcheviks Kamenev et Zinoviev ont commis des fautes révélatrices de leurs faiblesses avant la révolution d’Octobre, il faut maintenir l’équilibre de la direction du Parti en promouvant deux trentenaires très prometteurs, Boukharine, « l’enfant chéri du Parti », brillant théoricien pas toujours orthodoxe, et le très volontariste Piatakov qui a les mêmes qualités et défauts que Trotski.

Pourtant, dix jours après, Lénine exige que Staline soit démis du secrétariat général, parce qu’il a pris connaissance de ses violentes accusations contre les communistes géorgiens, qualifiés de « social-nationalistes ». C’est donc bien la politique de Staline qui explique le revirement de Lénine.

Lénine entend promouvoir au Comité central un grand nombre d’ouvriers qualifiés actifs et de spécialistes, et non des apparatchiks incompétents, afin de combattre la bureaucratie opportuniste à tous les niveaux dans l’appareil d’État et le Parti. Il veut lutter contre le nationalisme russe et le chauvinisme de grande puissance. Il met également en garde contre les erreurs à ne pas commettre dans la poursuite du processus graduel d’évolution révolutionnaire dans un pays arriéré, où l’industrie est effondrée, où le prolétariat est épuisé, où se pratique le « commerce asiatique ». Il faut à tout prix sauver l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie, sur laquelle repose le pouvoir communiste, et donc prolonger la nouvelle politique économique : « Il faut être pénétré, dit-il, d’une méfiance salutaire vis-à-vis de tout mouvement en avant brusque et inconsidéré, vis-à-vis de toute sorte de présomption. » Boukharine en déduira, en 1928 : « Pas de deuxième révolution », quand Staline décide la collectivisation des terres et l’industrialisation à marche forcée.

La disparition de Lénine accélère le cours, déjà pris, des événements. Staline, en grand maître de cérémonie, organise les funérailles et inaugure le culte de la personnalité de Lénine. En dépit de l’opposition de sa veuve, son corps est embaumé avant d’être déposé dans la crypte d’un premier mausolée pour y recevoir l’hommage de tout le peuple soviétique. Petrograd devient Leningrad ; toute ville, toute entreprise, toute administration élève sa statue du père de la révolution. Staline forge le serment de fidélité : « Nous te jurons, camarade Lénine,… » et Maïakovski, sarcastique, observe : « La mort même d’Ilitch devient un grand organisateur du communisme. »

Pourtant, Kroupskaïa a déclaré publiquement : « Ne laissez pas votre deuil prendre la forme d’une vénération de la personne d’Ilitch… Mettons plutôt ses préceptes en pratique. » Staline prétend s’y employer. Plutôt que d’épurer le Parti, la promotion « Appel de Lénine » double en un an le nombre de communistes au prix d’une baisse du niveau d’instruction et de conviction. Mais Staline se presse de rédiger « Les bases du léninisme » pour se présenter comme le meilleur disciple d’un maître dont il schématise et stérilise la pensée, et pour isoler Trotski qui préconise un cours nouveau. Mais, quand Kroupskaïa demande que le « testament » de Lénine soit présenté au futur Congrès du Parti, Trotski garde le silence, Kamenev et Zinoviev se portent garants des qualités de Staline, et la « lettre au Congrès » ne sera révélée en URSS qu’en 1956. Ainsi, le marteau du stalinisme a cloué le cercueil de Lénine.

Le « testament » de Lénine. 24 décembre 1922 : « Le point essentiel dans le problème de la cohésion, c’est l’existence de membres du Comité central tels que Staline et Trotski. (…) Le camarade Staline, devenu secrétaire général, a concentré entre ses mains un pouvoir illimité, et je ne suis pas sûr qu’il puisse toujours s’en servir avec assez de circonspection. D’autre part, le camarade Trotski, comme l’a déjà montré sa lutte contre le Comité central dans la question du Commissariat du peuple des voies de communication, ne se fait pas remarquer seulement par des qualités éminentes. Il est peut-être l’homme le plus capable de l’actuel Comité central, mais il pèche par excès d’assurance et par un engouement exagéré pour le côté purement administratif des choses. » Additif du 4 janvier 1923 : « Staline est trop brutal, et ce défaut, parfaitement tolérable dans les relations entre nous, communistes, ne l’est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste… »

Jean-Paul Scot, historien, auteur d’Histoire de la Russie de Pierre le Grand à nos jours. État et société en Russie impériale et soviétique, Éditions A. Colin, 2000 et 2005.

Lire aussi :

« Lire et relire Lénine, pour préparer l’avenir » Par Jean Salem, philosophe

Lénine sans légendes. Par Jean-Jacques Goblot, historien.

21:56 Publié dans Actualité, International, L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, union soviétique, lénine, joseph staline, bolchéviques, révolution russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2014

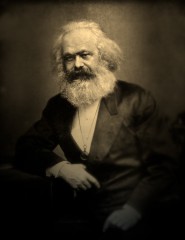

Traduction inédite du plus beau portrait de Karl Marx, écrit trois ans avant sa mort

Marx n’a plus que trois ans à vivre. John Swinton, journaliste américain et futur candidat au Progressive Labor Party, retrouve en Angleterre le théoricien révolutionnaire allemand. Le portrait qu’il dressera de lui, après plusieurs heures passées à ses côtés, témoignera de l’admiration qu’il portait à l’auteur du Capital. Un portrait magnifique resté, jusqu’ici, inaccessible aux francophones.

Février 1848. Un banquet réformiste qui devait se tenir aux Champs-Élysées est annulé. L’incident, a priori sans grande importance, va entraîner la chute du Roi. Manifestations et Marseillaise dans les rues de la capitale ; le monarque ne cille pourtant pas : « Les Parisiens savent ce qu’ils font ; ils ne troqueront pas le trône pour un banquet. » Le peuple en colère brandit le pavillon rouge et les soldats, comme de juste, leur font face. Un coup de feu retentit ; les corps s’écroulent sur les pavés. Qui a tiré ? Un sergent, sans nul doute. Des ouvriers remplissent un chariot des cadavres encore chauds et, trois heures durant, circulent dans tout Paris pour révéler à leurs compatriotes la vraie nature de cette monarchie aux mains assassines. Les insurgés prennent l’Hôtel de Ville ; Louis-Philippe abdique et s’enfuit en fiacre. Lamartine, d’un balcon, proclame la Deuxième République. Le gouvernement provisoire fait bonne figure : tous démocrates et libéraux le petit doigt sur la couture du pouvoir. Le drapeau rouge est banni.

Karl Marx, alors en Belgique, rejoint Paris. Son Manifeste du Parti communiste, rédigé avec Engels, est publié le même mois. Les premières lignes de l’ouvrage entrent dans l’arène puis dans l’Histoire : « Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne. » La Révolution échoue ; Marx est expulsé à deux reprises. Il s’installe à Londres, en 1849, et ne quittera plus l’Angleterre jusqu’à la fin de son existence. Trois décennies d’exil. Nul n’est Prophète sur Terre – encore moins lorsqu’on promet à celle-ci le Paradis.

—

Karl Marx

par John Swinton

Karl Marx est l’un des grands hommes de notre temps. Il est, depuis quarante ans, l’artisan puissant et discret de la révolution. C’est un homme que le spectacle et la gloire n’attirent pas, sans appétit pour les fanfaronnades et le pouvoir, sans hâte et sans repos, un homme à l’esprit fort, ouvert et élevé, plein de projets au long cours, de rationalité et d’objectifs concrets. Il est de plus à l’origine de tremblements de terre ayant secoués les nations et fait chavirer les trônes, qui menacent désormais les têtes couronnés et les establishments, plus qu’aucun autre homme en Europe, y compris Joseph Mazzini lui-même. Étudiant berlinois, contempteur d’Hegel, éditeur, ancien correspondant du New York Tribune, dans les colonnes duquel il faisait preuve de qualités et d’esprit, fondateur et inspirateur de la jadis redoutée Internationale, auteur du Capital, expulsé de la moitié des pays d’Europe, persona non grata dans presque chacun d’entre eux, il est réfugié à Londres depuis trente ans.

Alors que je séjournais dans la capitale anglaise, il s’était installé à Ramsgate, station balnéaire prisée des Londoniens, et je le trouvais donc là-bas, dans son cottage, avec enfants et petits-enfants. La femme au visage de Sainte et à la voix si douce qui m’accueillit était évidemment la maîtresse de maison et épouse de Karl Marx. Et cet homme au visage massif, au physique imposant, courtois et avenant de soixante ans, Karl Marx ? D’emblée, sa façon de discourir m’évoqua l’idée qu’on se fait de Socrate – libre, insaisissable, créative, si personnelle – ponctuée d’éclairs sardoniques, de touches d’humour et de franche camaraderie. Il parlait des forces politiques et des mouvements populaires de différents pays d’Europe – le vaste courant de l’esprit russe, les mouvements de l’esprit allemand, l’énergie de la France, l’immobilisme de l’Angleterre. Il parlait avec espoir de la Russie, avec philosophie de l’Allemagne, avec enthousiasme de la France, avec résignation de l’Angleterre – se référant continuellement aux petites réformes disparates à propos desquelles les Libéraux du parlement britannique perdaient leur temps.

Survolant le monde européen, pays par pays, il portait à mon attention chaque spécificité et chaque événement, il connaissait les hommes de premier plan comme les hommes de l’ombre, dessinant par la parole l’horizon d’un destin inéluctable. J’étais souvent surpris en l’écoutant. Il était évident que cet homme profondément de son époque, qui laissait à voir et à entendre si peu de lui, travaillait à quelque chose de nouveau, de la Neva à la Seine, et de l’Oural aux Pyrénées. Son travail n’est pas gaspillé aujourd’hui plus qu’hier : tant d’évolutions espérées ont été obtenues, tant de combats héroïques ont été menés, et au plus haut de ceux-ci, la République Française. Alors qu’il parlait, la question qui m’était venue, « pourquoi ne faites-vous rien, en ce moment ? », m’apparut être celle d’un homme désinformé, à laquelle il n’aurait pu apporter de réponse directe.

Me demandant pourquoi Le Capital, son oeuvre maîtresse, cette semence grâce à laquelle ont germé tant de pousses, n’était pas traduit en anglais, alors qu’il l’était en russe et en français à partir de l’original allemand, il sembla incapable de me répondre, avançant tout de même qu’une proposition de traduction en langue anglaise lui était parvenue de New York. Il me dit encore que ce livre n’était en fait que le fragment d’un travail de plus grande envergure, d’une trilogie composée du Territoire, du Capital et du Crédit, ce dernier s’inspirant largement des États-Unis, où le crédit a connu un essor si impressionnant. M. Marx est un observateur avisé du développement américain, et ses remarques sur les caractéristiques fondamentales de la vie américaine sont perspicaces.

Il me confia ensuite que si l’on s’intéressait à son Capital, il était préférable de lire la traduction en français, qu’il estimait, en bien des aspects, supérieure à la version originale allemande. M. Marx évoqua le Français Henri Rochefort, et certains de ses disciples disparus, l’impétueux Bakounine, le brillant Lasalle, et d’autres, je compris alors comment son génie avait subjugué tant d’hommes qui, en d’autres circonstances, auraient bien pu changer seul le cours de l’histoire.

« Durant un intervalle de silence, j’interrompis le philosophe et révolutionnaire par ces mots fatidiques : “Qu’y a-t-il ? ” »

Alors que M. Marx discourait, l’après-midi s’évanouissait dans un crépuscule d’été, et il me proposa de marcher le long de la plage, à cette heure-là emplie de milliers de badauds dont de nombreux enfants chahutant… Nous retrouvâmes alors sa famille – sa femme, qui m’avait accueilli, ses deux filles accompagnées de leurs époux et de leurs enfants. L’un de ses gendres était professeur au King’s College de Londres, l’autre semblait être un homme de lettres. Ils formaient tous ensemble – une dizaine – une compagnie délicieuse, le père des deux jeunes mariées, heureuses avec leurs enfants, et la grand-mère, qui semblait alors pleine de sérénité et de joie maternelle. Pas moins que Victor Hugo, Karl Marx comprenait l’art d’être grand-père, mais plus chanceux que l’écrivain, il semblait que la vie des enfants mariés de Marx continuait à s’organiser autour de lui. La nuit tombait, lorsque son gendre et lui décidèrent de passer une heure avec leur invité américain. La conversation porta sur le monde et sur l’homme, et sur l’époque, et sur les idées, comme nos verres tintaient devant la mer.

Alors que M. Marx discourait, l’après-midi s’évanouissait dans un crépuscule d’été, et il me proposa de marcher le long de la plage, à cette heure-là emplie de milliers de badauds dont de nombreux enfants chahutant… Nous retrouvâmes alors sa famille – sa femme, qui m’avait accueilli, ses deux filles accompagnées de leurs époux et de leurs enfants. L’un de ses gendres était professeur au King’s College de Londres, l’autre semblait être un homme de lettres. Ils formaient tous ensemble – une dizaine – une compagnie délicieuse, le père des deux jeunes mariées, heureuses avec leurs enfants, et la grand-mère, qui semblait alors pleine de sérénité et de joie maternelle. Pas moins que Victor Hugo, Karl Marx comprenait l’art d’être grand-père, mais plus chanceux que l’écrivain, il semblait que la vie des enfants mariés de Marx continuait à s’organiser autour de lui. La nuit tombait, lorsque son gendre et lui décidèrent de passer une heure avec leur invité américain. La conversation porta sur le monde et sur l’homme, et sur l’époque, et sur les idées, comme nos verres tintaient devant la mer.

Le chemin de fer n’attend personne, la nuit est proche. Au-delà de nos pensées, des épreuves de l’âge et des siècles, au-delà des propos du jour et de cette agréable soirée, une question surgit dans mon esprit ; une question concernant la loi finale de l’existence, que je voulus adresser à ce sage. Puisant au plus profond du langage, m’élevant jusqu’à l’expression la plus forte, durant un intervalle de silence, j’interrompis le philosophe et révolutionnaire par ces mots fatidiques : « Qu’y a-t-il ? » Et ce fut comme si son esprit s’était retourné un instant pendant qu’il considérait la mer mugissante devant nous, et la multitude qui s’agitait sur la plage. « Qu’y a-t-il », avais-je demandé, à quoi il répondit sur un ton profond et solennel : « La lutte ! » Tout d’abord, il me sembla entendre l’écho du désespoir ; mais peut-être était-ce la loi de la vie.

John Swinton, The Sun, n°6, le 6 septembre 1880.

Traduit de l’anglais par Arthur Scheuer

Marx & Bakounine, frères ennemis

En dépit de l’admiration qu’il pouvait lui porter, Karl Marx demeurait, pour l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, un socialiste autoritaire et centraliste. Leurs finalités, expliqua ce dernier, étaient sensiblement les mêmes mais les moyens pour y parvenir les opposaient : Bakounine reprocha à Marx de ne pas vouloir la destruction immédiate de l’État et nia toute pertinence au concept marxiste de dictature du prolétariat : toute dictature, fût-elle provisoire et populaire, se retournera un jour contre les travailleurs. Marx en vint à faire exclure Bakounine de l’Internationale : « Pour Marx, écrira l’historien libertaire Michel Ragon, Bakounine est un concurrent trop populaire. C’est un tribun qui électrise les foules. Lui, l’homme de cabinet, l’homme des bibliothèques, le solitaire, ne peut éprouver que répugnance pour ce bohème aux discours improvisés. »

En dépit de l’admiration qu’il pouvait lui porter, Karl Marx demeurait, pour l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, un socialiste autoritaire et centraliste. Leurs finalités, expliqua ce dernier, étaient sensiblement les mêmes mais les moyens pour y parvenir les opposaient : Bakounine reprocha à Marx de ne pas vouloir la destruction immédiate de l’État et nia toute pertinence au concept marxiste de dictature du prolétariat : toute dictature, fût-elle provisoire et populaire, se retournera un jour contre les travailleurs. Marx en vint à faire exclure Bakounine de l’Internationale : « Pour Marx, écrira l’historien libertaire Michel Ragon, Bakounine est un concurrent trop populaire. C’est un tribun qui électrise les foules. Lui, l’homme de cabinet, l’homme des bibliothèques, le solitaire, ne peut éprouver que répugnance pour ce bohème aux discours improvisés. »

Mais laissons plutôt la parole à Bakounine : « Nous fûmes assez amis. Je ne savais alors rien de l’économie politique, je ne m’étais pas encore défait des abstractions métaphysiques, et mon socialisme n’était que d’instinct. Lui, quoique plus jeune que moi, était déjà un athée, un matérialiste savant et un socialiste réfléchi. Nous nous vîmes assez souvent, car je le respectais beaucoup pour sa science et pour son dévouement passionné et sérieux, quoique toujours mêlé de vanité personnelle, à la cause du prolétariat, et je cherchai avec avidité sa conversation toujours instructive et spirituelle lorsqu’elle ne s’inspirait pas de haine mesquine, ce qui arrivait, hélas !, trop souvent. Jamais pourtant il n’y eut d’intimité franche entre nous. Nos tempéraments ne se supportaient pas. Il m’appelait un idéaliste sentimental et il avait raison ; je l’appelais un vaniteux perfide et sournois, et j’avais raison aussi. » (Bakounine, cité par Kaminski dans Bakounine, la vie d’un révolutionnaire.)

14:39 Publié dans Actualité, Biographie, Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, portrait, swinton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2014

Faisons aujourd’hui entrer les résistantes au Panthéon!

À qui la patrie reconnaissante? Par Frédérick Genevée, historien.

"La décision présidentielle d’une ou de nouvelles panthéonisations est éminente. Elle devrait à mon sens reposer sur quelques principes. D’abord, dans la manière de décider. Si une consultation a été engagée, il me semblerait plus démocratique que cela soit le Parlement qui en décide et non un seul homme – fût-il élu au suffrage universel direct. Il faudrait aussi, non seulement en finir avec la masculinité caricaturale de cette institution, que l’on trouve non seulement inscrite dans sa devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », mais surtout dans sa composition.

Combien d’ouvriers au Panthéon?

Il me semble donc qu’il faudrait, cette fois-ci, faire entrer de nombreuses femmes au Panthéon. Pas une, pour se donner bonne conscience, mais plusieurs. Il n’est pas tolérable que seules deux femmes y reposent aujourd’hui, dont l’une parce qu’elle est la «femme de ».

Il est aussi nécessaire d’être attentif à la diversité sociale. Combien d’ouvriers au Panthéon? Aucun. Combien de personnalités issues de l’immigration ? Trop peu. Le Panthéon ne peut trouver ou retrouver sa fonction démocratique qu’en étant à l’image de ce que fut et est la société française.

Résistance

Si l’on accepte le principe de la panthéonisation et de l’érection d’un temple républicain, il faut y faire entrer celles et ceux qui ont servi la République et qui ont défendu ses principes démocratiques et d’égalité. Toutes les cultures et sensibilités politiques qui ont concouru à la défense de notre liberté doivent y être représentées, cela exclut évidemment les personnalités qui ont porté dans l’histoire de France des discours de haine, de racisme et d’antisémitisme, donc de l’extrême droite.

Il est enfin une période –outre celle de la Révolution française– qui peut incarner facilement, aux yeux de tous et notamment des plus jeunes, ce que furent le pire et le meilleur de la France, c’est évidemment celle de la Seconde Guerre mondiale. Et le meilleur, c’est la Résistance.

Il en découle qu’il faut faire entrer les résistantes au Panthéon ! Sans entrer en opposition avec d’autres propositions nombreuses et légitimes, plusieurs noms de personnalités circulent qui ont retenu mon attention parce qu’elles sont à la fois différentes mais ont en commun la Résistance, la déportation et une vie d’engagement. Je pense à Germaine Tillion, résistante, déportée à Ravensbrück, grande intellectuelle engagée contre la torture pendant la guerre d’Algérie. Je pense à Geneviève de Gaulle-Anthonioz, résistante, déportée à Ravensbrück, qui consacra ensuite une grande partie de sa vie, à la tête d’ATD-Quart Monde, à la lutte contre la pauvreté.

D’autres femmes, d’autres résistantes ont partagé avec elles l’enfer de Ravensbrück. Je voudrais ici montrer en quoi leur parcours mérite le Panthéon. Marie-Claude Vaillant-Couturier, jeune photographe engagée, a fait en 1933 les premiers reportages clandestins sur les camps de concentration nazis d’Oranienburg et de Dachau ; résistante, elle est déportée à Auschwitz, puis à Ravensbrück. Elle est ensuite la seule femme à témoigner au procès de Nuremberg ; élue députée communiste, elle s’engage pour la défense de nombreuses causes et est notamment la première, en 1964, à prendre, à l’Assemblée, la défense de Mandela et de ses compagnons condamnés par le régime de l’apartheid.

Emancipation

Enfin, Martha Desrumaux, ouvrière textile: elle s’engage très tôt dans le syndicalisme et au Parti communiste, dont elle devient une des dirigeantes ; résistante, elle fut aussi déportée à Ravensbrück. Sa présence comblerait l’absence totale des ouvriers parmi ceux qui sont honorés au Panthéon.

À elles quatre, elles incarnent la diversité des engagements et la lutte pour l’émancipation des femmes. Elles méritent d’être honorées et d’être montrées en exemple en ces temps où la bête immonde surgit à nouveau.

19:32 Publié dans Actualité, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, racisme, antisémitisme, femmes, déportation, résistance, germaine tillion, marie-claude vaillant-couturier, panthéon, martha desrumaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |