14/04/2014

Espagne 14 avril : Commémorer mais surtout partir à la conquête de la République

Le 14 avril 1931 était proclamée la Deuxième République espagnole. Les listes monarchistes avaient perdu les élections municipales et le roi Alphonse XIII, désavoué, dut prendre le chemin de l'exil.

Le premier avril 1939, Franco, après une Guerre d'extermination, se vantait de "la défaite de l'armée rouge".Le 14 avril 1931 était proclamée la Deuxième République espagnole. Les listes monarchistes avaient perdu les élections municipales et le roi Alphonse XIII, désavoué, dut prendre le chemin de l'exil.

Le premier avril 1939, Franco, après une Guerre d'extermination, se vantait de "la défaite de l'armée rouge". Ecrasée, la République, le dernier référent démocratique, fut à nouveau bradée à la mort du dictateur, dans la période de pactes connue sous le nom de "transition".

La constitution de 1978 instaura une monarchie parlementaire. Le peuple espagnol ne fut pas consulté par référendum sur "république ou monarchie". En fait, la "transition" enfanta le rétablissement de la monarchie des Bourbons, corset qui permet au capitalisme de prospérer.

Un week-end de Pâques 1977, Adolfo Suarez, et quelques "aperturistas" (partisans d'un lifting démocratique) légalisèrent le PCE, moteur de l'antifranquisme. Il sortit d'une longue clandestinité. Dans la négociation, le secrétaire du PCE, Santiago Carrillo, renonça à la République et à son drapeau. Pour la majorité des communistes d'alors, le choix était entre "démocratie et dictature".

La "transition" se fit donc sans rupture avec l'architecture du régime précédent. Le pouvoir social se transvasa tout en restant aux mains de la bourgeoisie. La "transition", présentée comme "modélique", et exportée en Amérique latine, permit aux classes dominantes de maintenir le statu quo social, de pacifier la situation en faisant oublier les antagonismes de classe.

Aujourd'hui, tout l'édifice de cette "transition" aux conditions des "vainqueurs", son pacte (bancal) social, démocratique, territorial, sont épuisés. Le mythe fonctionne de moins en moins. La "transition" a servi essentiellement à recycler le système (issu du franquisme), désormais en crise totale. Derrière le rideau jadis consensuel, les forces conservatrices, sous la houlette du monarque (62% des Espagnols souhaitent qu'il abdique), sont à nu.

La tsunamique crise économique, et les résistances populaires acharnées, les nouveaux mouvements sociaux (comités et plateformes issus des "Indignés", organisations contre les expulsions locatives, "marées" enseignantes, des personnels de la santé, Syndicat andalou des travailleurs, plateformes "Podemos" des universitaires Iglesias et Monedero, "Somos Mayoria" de Julio Anguita, associations des "sans", comités de voisins...) ont entraîné une crise du modèle politique, du bipartisme, de la monarchie, des pactes de la fin des années 1970...Le peuple se républicanise; pour la première fois depuis la mort du dictateur, la popularité de la monarchie, illégitime et corrompue, en chute libre, est passée sous la barre des 50%.

Les grandes manifestations populaires se hérissent désormais de drapeaux républicains.

On assiste à un début de jonction entre le mouvement social, globalement anticapitaliste, et le mouvement mémoriel. Sont-ce les prémisses d'une deuxième et véritable "transition", sous la poussée des manifestations qui se multiplient, telles les énormes "Marches de la Dignité" du 22 Mars? L'exigence d'un processus constituant gagne du terrain.

La crise catalane , la forte revendication indépendantiste, exigent, pour de nombreux militants d'horizons différents, la reconnaissance de la réalité plurinationale de l'Espagne, une refonte du fédéralisme, vers un état plurinational, le droit à l'autodétermination et à la souveraineté de chaque composante, dans un cadre souple, renégocié, équilibré, radicalement renouvelé: une République fédérale et sociale, comme le proposent Izquierda Unida, les communistes, les libertaires de la CGT, des secteurs des Commissions Ouvrières, de l'UGT, des groupes de gauche alternative, des associations mémorielles, etc.

Au parlement de Madrid, socialistes et "populaires" (la droite bien dure) viennent de refuser ensemble aux Catalans le droit de voter lors d'un référendum en fin d'année. C'est jeter de l'essence sur le feu. Les Catalans veulent avant tout, pour qui sait décoder, une autre Catalogne, une autre Espagne; ils rejettent non pas l'Espagne mais l'Etat espagnol, le "centralisme castillan".

Pour les Républicains catalans, refuser d'entendre peut conduire au pire... Alors vite- vite, sortons de la plainte, de la mémoire exclusivement nostalgique, sentimentale. Oui vite-vite: la Troisième République. Les commémorations du 14 avril en portent plus que jamais cette année l'exigence, le sens politique.

VOIR NOTRE DOSSIER : L'ESPAGNE ETAIT UNE REPUBLIQUE !

VOIR NOTRE DOSSIER : L'ESPAGNE ETAIT UNE REPUBLIQUE !

09:42 Publié dans Espagne, Monde, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, république, gouvernement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2014

Voyage au bout de l'horreur. De l'envoyé spécial au Rwanda de l'Humanité !

30 avril 1994, de notre envoyé spécial au Rwanda.

L'HORREUR, c'est d'abord une odeur. L'odeur de corps suppliciés, en voie de décomposition. Angoissante quand on s'approche. Apre et donnant le vertige lorsqu'on se trouve au bord du trou. La preuve avec celui découvert dans le secteur de Kiziguro.

A quelques dizaines de mètres de la route, un énorme trou au milieu des arbres. Au fond, plusieurs centaines de cadavres. D'en haut, on distingue nettement les vêtements aux teintes vives ainsi que la coloration blafarde et cendrée des visages et des mains. Au-dessus de ce magma humain, une femme gît dans une pose grotesque et obscène.

Gamaliel Segnicondo, enseignant à l'école primaire, témoigne: «Les massacres ont commencé à partir du 8 avril (la mort du président rwandais remonte au 6 au soir). Depuis deux jours, les gens venaient se réfugier à la paroisse (l'église et les bâtiments environnants). Les «padre» étaient partis.» D'après lui, ils ont été près de huit cents à rejoindre ce «refuge». Ils ont été massacrés dans l'église. Silence. «On a sauvé en tout et pour tout treize personnes. Une est morte par la suite. Il ne reste que douze survivants.» La plupart des morts sont des Tutsis. La plupart car d'autres ont été tués aussi en raison de leur appartenance politique. Certains étaient des Hutus.

«Tous ont été tués à la machette, au bâton ou avec une barre de fer. Juste un coup sur le sommet du crâne, insiste Gamaliel. Pour certains, on avait pris soin, avant, de leur lier les mains. Pendant ce temps, j'étais caché car je savais que j'étais sur la liste. Puis, j'ai appris l'existence de ce trou. C'est là qu'ils jetaient les cadavres même si certains étaient encore vivants.» A l'approche des troupes du Front patriotique rwandais (FPR), les massacreurs s'enfuient. Alors Gamaliel décide d'agir pour sauver des vies: «J'ai été à la paroisse chercher des fils électriques. Avec un Blanc, un Suisse, on les a tressés pour faire un câble. Grâce à lui, nous en avons retiré huit qui étaient vivants. Ils sont parmi les douze dont je vous ai parlé.»

«Tous ont été tués à la machette, au bâton ou avec une barre de fer. Juste un coup sur le sommet du crâne, insiste Gamaliel. Pour certains, on avait pris soin, avant, de leur lier les mains. Pendant ce temps, j'étais caché car je savais que j'étais sur la liste. Puis, j'ai appris l'existence de ce trou. C'est là qu'ils jetaient les cadavres même si certains étaient encore vivants.» A l'approche des troupes du Front patriotique rwandais (FPR), les massacreurs s'enfuient. Alors Gamaliel décide d'agir pour sauver des vies: «J'ai été à la paroisse chercher des fils électriques. Avec un Blanc, un Suisse, on les a tressés pour faire un câble. Grâce à lui, nous en avons retiré huit qui étaient vivants. Ils sont parmi les douze dont je vous ai parlé.»

Gamaliel l'affirme: «Ce sont les milices MRND (le parti au pouvoir) et CDR (formation la plus extrémiste créée par les partisans de la dictature) qui ont perpétré ces massacres. Avant de fuir, ils ont ensuite détruit la paroisse et l'hôpital. Le FPR est arrivé ici le 14 au soir. Aujourd'hui, nous n'avons plus de médicaments. Nous mourons de la malaria.»

Ce charnier n'est qu'un parmi tant d'autres dans cette région. Mais il est le premier que je découvre. Hébété par le choc, je demande un peu stupidement à un des combattants du FPR si les craintes d'épidémie ne devraient pas conduire à boucher le trou le plus rapidement possible. Avec un sourire amer, l'officier me répond: «Nous y pensons. Mais nous voulions d'abord montrer ça à des journalistes. Il y a des choses qu'il faut connaître. Sinon, on ne nous croirait peut-être pas.»

Ce charnier existe, je l'ai vu, et puis après? Les premiers cadavres se trouvent à cinquante mètres au-dessous de moi. Je les regarde, mais ne peux les photographier. Un flash est inutile à cette distance. Il faudrait au moins un projecteur et un téléobjectif. Au Rwanda, il n'y a plus d'électricité depuis des semaines... Autant dire que la photo-preuve est matériellement impossible aujourd'hui. Ce charnier, il faudra bien un jour pourtant le combler avant que les conditions ne soient réunies pour produire «la» démonstration irréfutable devant la postérité.

Alors, cette atrocité sera-t-elle gommée de la mémoire? Après tout, il y a bien en Europe des gens qui nient les chambres à gaz et les crimes nazis contre l'humanité! Si l'on peut nier un génocide, pourquoi n'en réfuterait-on pas un autre? Y aura-t-il un jour des «révisionnistes» rwandais et un Faurisson africain?

Je découvrais le lendemain que cette fixation sur le puits de Kiziguro a quelque chose de dérisoire. A Rukara, non loin de là, les milices gouvernementales ont fait entrer 1.500 et 2.000 morts dans un trou similaire. Au bas mot, 700 à 800 cadavres (comment les compter?) pourrissent au soleil ou fermentent dans l'ombre intérieure des maisons.

Leur vision est repoussante, insoutenable. Quelques kilomètres plus loin, dans la paroisse de Mukarange, il y a ce bûcher improvisé où pendent bras et jambes, ainsi que des corps qui semblent s'obstiner à ne pas brûler. Un de mes interlocuteurs me dit: «Les morts, on n'a pas fini de les trouver. Dans les paroisses, c'est facile, on sait qu'ils sont là. Mais dans les forêts, combien sont-ils?»

Il a raison. De la voiture, je repère les cadavres gisant dans les fossés. De la bananeraie voisine, une puanteur horrible s'élève. Partout, l'odeur de la mort semble régner dans ce pays...

20:01 Publié dans Actualité, Guerre, International, Monde, Société | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2014

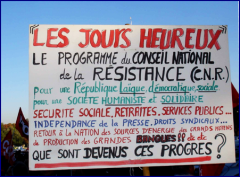

Dans la nuit noire, la lumière des Jours heureux

Le 15 mars 1944, les représentants de toutes les organisations de la Résistance signent un programme pour hâter la Libération et définir le visage de la démocratie à venir.

Le 15 mars 1944, les représentants de toutes les organisations de la Résistance signent un programme pour hâter la Libération et définir le visage de la démocratie à venir.

Un texte puissant et audacieux, qui reste d’une brûlante actualité. Depuis soixante-dix ans, le patronat rêve de s’en débarrasser.

«Outre sa formidable modernité, le plus bel enseignement que l’on peut tirer du programme du CNR, c’est l’extraordinaire message d’espoir qu’il laisse aux militants du futur. Une utopie devenue réalité. En effet, comment ces 16 jeunes, issus de tous les courants de résistance, réunis au péril de leur vie, pouvaient-ils imaginer que le programme d’invention sociale qu’ils allaient forger deviendrait réalité deux ans seulement plus tard dans une France qu’ils allaient libérer ? » Ces mots de Stéphane Hessel soulignent la portée révolutionnaire du programme du Conseil national de la Résistance, né il y a exactement soixante-dix ans, le 15 mars 1944.

Une plate-forme conçue comme une éclaircie de dignité qui marquera profondément de son empreinte l’identité sociale française. Le texte sera le fruit de neuf mois d’âpres négociations entre les différentes parties, débattues à Alger et au sein du CNR, dirigé par Georges Bidault à la suite de l’arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943, puis par Louis Saillant (CGT), qui poussera la réflexion vers l’innovation sociale. C’est Pierre Villon, représentant le Front national (communiste), qui mettra un point final à sa rédaction après cinq moutures successives.

On imagine les oppositions violentes de la droite à un ensemble de mesures qui va conjuguer invention sociale et couleur révolutionnaire. C’est le rapport de forces qui fera pencher la balance vers un programme fortement ancré à gauche. Il convient de rappeler l’implantation profonde du Parti communiste dans les maquis, son poids au cœur de la Résistance et le rôle héroïque joué par la classe ouvrière. « La seule, dira François Mauriac, à être restée fidèle à la France profanée. » Ainsi que le soulignent Daniel Cordier et l’historien Laurent Douzou dans le film de Gilles Perret les Jours heureux : « La droite, très faible au sein du CNR, a été contrainte d’accepter le programme. Elle ne pouvait pas faire autrement… » Adopté à l’unanimité, le 15 mars 1944, et paru ensuite sous le titre « les Jours heureux », le programme développe « un plan d’action immédiate » qui croise appel à l’insurrection (fortement impulsée par Pierre Villon) et développement de la lutte pour hâter la Libération. Une seconde partie, plus politique, décline liberté, démocratie économique et sociale, et solidarité.

S’affine ainsi au fil des articles le visage d’une démocratie nouvelle où l’humain est la pierre angulaire de l’avenir, où tout développement économique de qualité à la mesure des besoins d’une nation ne peut qu’être lié à un statut social fort à la hauteur des besoins des hommes. « Tout au long de son parcours de vie, nous mettrons définitivement l’homme en “sécurité sociale”. Les mots esquissent les réformes à entreprendre, socle d’une république citoyenne où l’homme est à la fois acteur et gestionnaire de son pays, de son entreprise et de sa propre vie. »

Comment résister à la relecture d’un programme où s’affiche la volonté de placer le futur sous le signe de l’innovation sociale : « Instaurer une véritable démocratie sociale impliquant l’éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l’économie… Droit d’accès aux fonctions de direction et d’administration pour les ouvriers et leur participation à la direction de l’économie… Association des travailleurs à la gestion des entreprises… Retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d’énergie, des Cies d’assurances et des grandes banques… Droit au travail… Presse indépendante… »

L’audace au service d’un peuple qui entend prendre son avenir en main loin des trusts ou des féodalités bancaires. La France de 1793 revisitée. Le programme, dont la force fut de substituer l’intérêt général à l’intérêt particulier, va féconder l’ambition des réformes de la Libération, de 1945 à 1947 : reprise en main de la finance par la nationalisation du crédit, fonction publique, Sécurité sociale, comités d’entreprise, généralisation des retraites, statut des mineurs, des électriciens, médecine du travail, éducation populaire…

Un visage de dignité rendu possible par le rapport de forces de l’époque : 5 millions d’adhérents à la CGT, 28,6 % des voix au PCF, et des ministres ouvriers tels Ambroise Croizat ou Marcel Paul, une classe ouvrière grandie par sa résistance, un patronat sali par sa collaboration. Soixante-dix ans après, ce programme est toujours d’une fabuleuse modernité à l’heure de tous les reculs sociaux et d’une finance triomphante.

Un résistant du plateau des Glières nous confiait récemment : « La force de ce programme tient surtout au fait qu’il a été réalisé. Et cela dans une France pourtant ruinée. Bel exemple de courage politique adressé à ceux qui ne cessent de nous gaver de promesses non tenues. » Un candidat à la présidence de la République ne déclarait-il pas : « Mon ennemi c’est la finance ! »

Ambroise Croizat et la sécurité sociale « Nous, combattants de l’ombre, réclamons un plan complet de Sécurité sociale visant à donner des moyens d’existence à tous ceux qui ne peuvent se le procurer par le travail avec gestion des intéressés et de l’État. » Cet article lumineux du programme du CNR va guider toute l’œuvre d’Ambroise Croizat, futur ministre communiste du Travail, dans la conception et la mise en place de la Sécurité sociale.

L’ordonnance du 5 octobre 1945, qui l’institue, donnera lieu à un immense chantier sous la maîtrise d’œuvre de celui que l’on baptisa « le ministre des Travailleurs ». Elle aboutira en moins de sept mois à la création de 138 caisses de Sécurité sociale. Des travailleurs anonymes, essentiellement, les bâtiront sur leurs congés ou hors de leur temps de travail. « Une œuvre réalisée dans un enthousiasme indescriptible, dira Roger Petit, président de la caisse primaire de Savoie, tant ceux qui se mettaient à l’ouvrage avaient conscience de construire leur avenir et de garantir la dignité du droit à la santé et au repos pour tous. »

(*) Auteur d’Ambroise Croizat ou l’invention sociale. Commandes : Michel Etiévent, 520, avenue des Thermes, 73600 Salins-les-Thermes. 25 euros + 5 euros de port.

10:57 Publié dans Cinéma, Guerre, Libération, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité sociale, 2ème guerre mondiale, résistance, stéphane hessel, ambroise croizat, marcel paul, michel Étiévent, solidarité nationale, programme du cnr, les jours heureux, georges bidault |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |