25/07/2014

JEAN JAURES : L'HOMME !

Homme politique francais philosophe, historien et théoricien socialiste fut l'une des grandes figures du courant socialiste francais. Né a Castres (Tarn) en 1859, issu de la moyenne bourgeoisie, il fut un brillant élève, et échappa rapidement à la condition paysanne et provinciale, tout en restant attaché à sa région d'origine.

A 20 ans il éprouva une grande admiration pour Léon Gambetta et Jules Ferry. En 1885, il entra à l'Assemblée Nationale. A partir de 1893, il épousa pleinement la carrière politique en devenant député de la ville minière de Carmaux, siège qu' il conserva jusqu'à sa mort, sauf entre 1898 et 1902. Il adhéra alors au parti ouvrier francais et lutta pour l'unité du mouvement socialiste.

En 1898, il prit position pour la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus et s'opposa à de nombreuses reprises à Jules Guesde. C'est ainsi qu' il soutien la partition du parti socialiste.

En 1904,il fonda le journal "L' Humanité". L' année suivante, il fut l'un des principaux artisans de la fusion des deux partis socialistes français qui donnèrent naissance à la S.F.I.O (Section Française de l'Internationale Ouvrière).

A partir de 1906, il s'efforça de faire progresser, par de là l'unité socialiste, l'unité ouvrière avec la C.G.T et fut à l'origine du rapprochement entre les partis et les syndicats.Mais les contraintes imposées par le régime parlementaire et l' influence grandissante du capitalise l'amenèrent à penser que seule une Internationale Ouvrière bien organisée serait capable de résister à la mainmise du capital sur l'économie mondiale et aux dangers que cette compétition faisait courir la paix.

Formation d’un militant

Jaurès est né à Castres dans le Tarn, aux confins du Massif central et du Midi languedocien. Le département est essentiellement rural, comme presque tout le sud-ouest de la France : une majorité de petits paysans y vivent, soumis en fait à quelques familles royalistes ou bonapartistes – les Reille, les de Solages.

Jaurès est né à Castres dans le Tarn, aux confins du Massif central et du Midi languedocien. Le département est essentiellement rural, comme presque tout le sud-ouest de la France : une majorité de petits paysans y vivent, soumis en fait à quelques familles royalistes ou bonapartistes – les Reille, les de Solages.

Dans les villes, une moyenne bourgeoisie, généralement catholique et peu portée au socialisme, à laquelle appartiennent les grands-parents de Jaurès, fournit les cadres de la société : il y a même des amiraux dans sa famille.

Initié à la langue occitane et à la vie des champs, brillant élève, il échappe bientôt à la condition paysanne et provinciale, sans jamais se dégager vraiment du Midi : il sera professeur à Albi, puis à la faculté des lettres de Toulouse et représentera à la Chambre le département du Tarn.

L’évolution d’un intellectuelBoursier, il est reçu premier à l’Ecole normale supérieure en 1878 et passe l’agrégation de philosophie en 1881.

Sa culture, essentiellement littéraire et classique, l’apparente à ses condisciples : beaucoup resteront ses amis jusqu’à sa mort. La vie politique exerce sur lui un attrait irrésistible : dans les années 1880, il admire Gambetta et Ferry.

En 1885, le « canard » se jette à l’eau et entre à la Chambre comme député centre gauche du Tarn. Mais le milieu parlementaire, médiocre, sans idéal, sans perspective, le déprime, l’éloigne de tout désir de se commettre avec la bourgeoisie pour faire carrière.

Battu aux élections de 1889, il se consacre pendant trois ans à la rédaction de ses thèses de philosophie. La préparation de sa thèse secondaire, en latin (De primis socialismi germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et Hegel), sur les origines du socialisme allemand, l’amène à lire Hegel, Fichte, les socialistes prémarxistes, à aborder Lassalle et Marx. Il médite longuement, sans encore s’engager.

Sa thèse principale sur « la réalité du monde sensible », apparemment sans relation avec la vie publique, en constitue en fait, pour une grande part, le substrat philosophique : la politique sera aussi pour lui la médiation de la métaphysique dans le monde.

La découverte du prolétariat

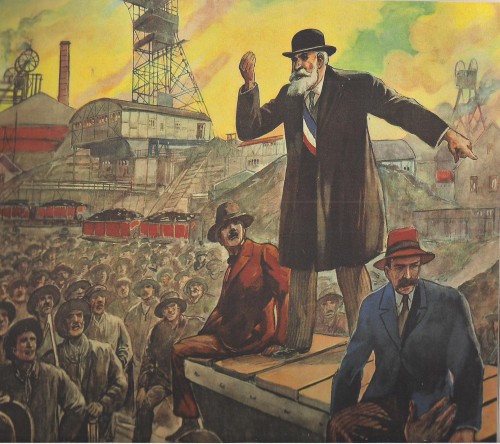

Le prolétariat n’est guère présent à Castres. En 1885, sa première campagne électorale conduit Jaurès à Carmaux, ville de verriers et de mineurs récemment venus de la campagne et soumis au bon vouloir du marquis de Solages qui administre la mine et représente la ville au Parlement.

En 1892, Jaurès comprend la signification de la lutte des classes en défendant les mineurs en grève qui protestent contre le renvoi de leur maire et responsable syndical, Jean-Baptiste Calvignac. Élu député de l’arrondissement en janvier 1893, Jaurès restera jusqu’à sa mort – sauf entre 1898 et 1902 – le député des mineurs et des paysans de Carmaux, c’est-à-dire, comme le montre l’analyse des votes, l’élu du prolétariat ouvrier de la ville et de ses environs.

Il en prend la responsabilité entière : soutien quotidien des revendications ouvrières, participation aux manifestations syndicales et politiques locales, campagnes électorales, toujours difficiles, au cours desquelles il arrive que sa vie soit en danger.Il a découvert la lutte des classes et reste convaincu que, dans une société déchirée par la propriété privée, le prolétariat n’est pas seulement une victime mais la force décisive pour toute transformation sociale, celle qui, en créant les bases du socialisme, réconciliera les hommes entre eux et en eux.

Au tournant du siècle.

Les nouvelles responsabilités nationales

Les écrits et les actes de Jaurès, entre 1893 et 1898, expriment une foi très vive, presque messianique, dans l’imminence de la révolution, foi qu’il partage avec la grande majorité des socialistes français, en particulier avec les guesdistes, sur le programme desquels, sans adhérer à leur parti, il a été élu député.

Cependant, la reprise de l’expansion économique, la contre-attaque de la bourgeoisie opportuniste avec Casimir-Perier, Méline, Charles Dupuy, la découverte, pendant l’affaire Dreyfus, à laquelle il se consacre entièrement en 1898-1899, de la puissance de l’appareil d’État – armée, justice – l’amènent à une vue plus proche du réel : sans rien renier du socialisme, il faut d’abord consolider la République et travailler à l’unité.

L’unité socialiste

Réaliser l’unité, ce n’est pas seulement créer une force politique nouvelle indispensable pour la lutte, c’est aussi répondre à l’unité de nature du prolétariat : sur ce plan, Jaurès, si souvent maltraité par les marxistes français et allemands, si vivement critiqué par Engels et Rosa Luxemburg, et si étrange aux yeux de Lénine, est profondément marxiste.Seule d’ailleurs, pense-t-il, l’unité socialiste permettra à la classe ouvrière de pratiquer une large politique d’alliances, de regrouper autour d’elle la paysannerie en difficulté et les intellectuels que leurs origines sociales n’empêchent pas d’être accessibles à la nécessité de renouveler profondément la pensée traditionnelle.

Mais l’unité ne peut se faire que dans et par la République, car, « sans la République, le socialisme est impuissant, et sans le socialisme, la République est vide ».

Nécessité qui lui paraît liée en France à la grande tradition de 1789-1793 : il s’en fait l’historien dans l’Histoire socialiste de la Révolution française (1901-1904), histoire marxiste, nationale en même temps que républicaine.

La mise en œuvre de l’unité est difficile : le morcellement du socialisme français n’est pas le résultat du hasard ni de la seule mauvaise volonté des hommes.

De 1899 à 1904, Jaurès est littéralement déchiré entre les exigences de la « défense républicaine » et celles du socialisme révolutionnaire : il choisit la première comme une étape nécessaire, et devient le « saint Jean Bouche d’Or » du bloc des gauches.

Bientôt les appels de la base et de l’Internationale, la conscience que la politique du bloc a épuisé ses effets, les débuts de la tension diplomatique européenne et les espoirs nés de la première révolution russe le poussent à mettre à nouveau au premier plan « le beau soleil de l’unité socialiste ». Celle-ci se réalise en avril 1905.

Jaurès, la S.F.I.O. et la C.G.T.

La constitution de la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale ouvrière) confère à Jaurès de nouvelles responsabilités nationales, non qu’il en soit le leader incontesté : jusqu’en 1908 au moins, et même, à bien des égards, jusqu’en 1912, les diverses tendances luttent entre elles et Jaurès, malgré L’Humanité fondée en avril 1904 et dont il a gardé la direction, est souvent récusé, dans l’appareil du parti surtout.

La constitution de la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale ouvrière) confère à Jaurès de nouvelles responsabilités nationales, non qu’il en soit le leader incontesté : jusqu’en 1908 au moins, et même, à bien des égards, jusqu’en 1912, les diverses tendances luttent entre elles et Jaurès, malgré L’Humanité fondée en avril 1904 et dont il a gardé la direction, est souvent récusé, dans l’appareil du parti surtout.

Peu à peu, il consolide son influence, s’appuyant largement sur l’immense popularité que ses dons oratoires, sa compétence en tout domaine, son courage et son total dévouement lui valent dans les masses populaires.

Meetings à Paris et en province, activité parlementaire harassante, direction du journal.

Allié souvent au vieux communard Édouard Vaillant, tant respecté dans la fédération de la Seine du parti, il tente d’amener le socialisme français à assumer ses responsabilités nationales et internationales.

Il s’agit d’abord pour lui de faire progresser, par-delà l’unité socialiste, l’unité ouvrière avec la C.G.T. (Confédération générale du travail). Jaurès a été le principal artisan du rapprochement entre le parti et les syndicats car il approuve la C.G.T. de ne pas se confiner dans les luttes corporatives.

En France, comme il le dit en 1912 au congrès de Lyon, le capitalisme n’est pas assez fort pour que « la pensée prolétarienne agisse pour ainsi dire par sa propre masse. [...] Nous aurons besoin que, dans notre classe ouvrière, plus dispersée, plus mêlée de paysannerie plus ou moins conservatrice, de petite bourgeoisie et de petite paysannerie [...] circule la force du vieil idéal révolutionnaire qui a sauvé la France. »

Ce grand parlementaire est souvent plus révolutionnaire que la plupart de ses camarades guesdistes. Il est vrai que l’effritement du régime des partis traditionnels l’accable : de 1906 à 1914, du côté de Georges Clemenceau comme du côté d’Aristide Briand, l’influence du capitalisme pénètre la démocratie parlementaire de telle façon qu’elle se disloque et que, dans ses cadres, se meuvent maintenant, victorieux, les adversaires du progrès.

D’autant plus lourdes lui apparaissent les responsabilités du socialisme et les siennes propres.Une dimension internationale Pour assumer ces responsabilités, Jaurès ne voit que l’Internationale. Certes elle n’a pas à dicter leur conduite aux partis nationaux, mais à ses yeux elle est plus qu’un club de discussion, « une force intermittente et superficielle ».

Il lui faut mobiliser l’opinion publique et proposer des règles, des moyens d’action. Seule, en effet, pense-t-il, la classe ouvrière, internationalement organisée, peut mettre un terme au processus de dégradation dont l’histoire contemporaine porte témoignage.

Que les militaires, au Maroc, fassent haïr le nom de la France, que les radicaux attachés au monde des affaires laissent s’opérer le rapt d’immenses terres en Tunisie, ou maintiennent au Vietnam des monopoles écrasants pour les indigènes, que les civilisations les plus belles en Asie, en Afrique soient ignorées, voire méprisées par ceux qui devraient être les porteurs de l’universalisme du XVIIIe siècle, Jaurès s’en désespère, mais considère tous ces problèmes comme internationaux.« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » ; la guerre peut jaillir des gouffres coloniaux, la politique des blocs peut déboucher sur le massacre, la pratique de l’arbitrage peut échouer.

Nul, jusqu’à la fin de 1912 au moins, jusqu’au congrès de Bâle, et sans doute jusqu’en 1914, n’a vécu aussi dramatiquement l’approche de la guerre, et c’est du côté du mouvement ouvrier qu’il a cherché l’appui décisif.

De congrès en congrès, auprès du Bureau socialiste international dans l’intervalle, il tente d’obtenir de l’Internationale le vote de motions précisant les moyens à employer pour empêcher la guerre. L’opposition de la social-démocratie allemande fait échouer au congrès de Stuttgart (1907), puis au congrès de Copenhague (1910) l’appel à la grève générale ouvrière contre la guerre.

Jaurès savait bien d’ailleurs qu’il s’agissait d’une pédagogie à long terme plus que d’une pratique immédiatement efficace.Il meurt en plein échec : la démocratie politique, loin de s’épanouir en démocratie sociale, s’est altérée en France, la colonisation est devenue une affaire Dreyfus permanente, les forces de paix ont été battues. Mais le socialisme a vécu unifié quelques brèves années, les sectes se sont désectarisées, l’action de masse s’est développée. On se réclame toujours de Jaurès.

Innombrables sont les questions qui se posent et qui portent moins sur les faits, encore mal connus pourtant, que sur l’interprétation qu’on en donne ou sur des intentions supposées. Par exemple, qu’eût fait Jaurès en août 1914 ?

Sa mort au moment du choix décisif laisse planer finalement le mystère sur son orientation.

Certains invoquent son profond patriotisme – si sensible dans son livre-testament, L’Armée nouvelle – et la confiance qu’il garda jusqu’à la fin dans les nations libérales pour conclure qu’il eût, sans aucun doute, rallié l’Union sacrée.

D’autres soulignent la sévérité avec laquelle il jugeait depuis des années la politique de la France et de la Russie et son attachement presque pathétique à l’Internationale pour penser que la vague d’Union sacrée l’eût peut-être épargné, ou en tout cas, qu’il fût vite devenu « minoritaire ». Qu’eût-il fait enfin devant la Révolution russe ? Questions évidemment vaines, mais qui montrent l’influence qu’eut l’homme.

D’autre part, la grande amitié qui liait le jeune disciple qu’était Péguy au maître déjà mûr, Jaurès, débouche en quelques années, du côté de Péguy, sur la rupture et la haine, sur l’appel à l’échafaud. Conflit personnel et passionné : deux philosophies, deux tempéraments sont face à face.

L’historien doit s’efforcer de mieux saisir, à travers ce débat, ce que furent, après 1900, la crise du dreyfusisme et la montée du nationalisme, et ce que signifiait aussi le combat mené par Jaurès. Il faut également aborder le problème du réformisme de Jaurès. Le mot d’abord est obscur : pour certains, « réformiste » veut dire « qui révise Marx ». Le vocable est alors inadéquat : Jaurès ne se réclama jamais exclusivement de Marx, et n’entreprit pas de le réviser d’une manière systématique. Au contraire, dans une conférence célèbre prononcée en 1900, il défendait contre Bernstein la théorie marxiste de la valeur.

Il faut également aborder le problème du réformisme de Jaurès. Le mot d’abord est obscur : pour certains, « réformiste » veut dire « qui révise Marx ». Le vocable est alors inadéquat : Jaurès ne se réclama jamais exclusivement de Marx, et n’entreprit pas de le réviser d’une manière systématique. Au contraire, dans une conférence célèbre prononcée en 1900, il défendait contre Bernstein la théorie marxiste de la valeur.

Pour d’autres, qualifier Jaurès de réformiste, c’est mettre l’accent sur son « socialisme démocratique » – dont la S.F.I.O. après la scission se considérera comme l’héritière – ou sur le « socialisme des intellectuels » dont il aurait été le porte-parole.

À quoi d’autres répondent en soulignant l’importance des concepts de parti et de prolétariat pour Jaurès et en mettant en évidence ce que sa pratique eut souvent de révolutionnaire.

Enfin, Jaurès est-il le dernier socialiste du XIXe siècle ou le premier du XXe ? Par son optimisme évident, sa croyance au progrès et aux valeurs humanistes, son ardent républicanisme, il appartient incontestablement au siècle finissant. Par sa mélancolie secrète, sa confiance passionnée dans le peuple, l’originalité prémonitoire de son œuvre historique et la vitalité sans relâche de son militantisme, il est déjà un homme de notre temps.

Article paru daans l'encyclopédie Universalis

11:31 Publié dans Biographie, L'Humanité, Première guerre mondiale, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaures, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2014

Maternité d’Elne, berceau d’humanité

Une jeune institutrice helvétique âgée de vingt-six ans, Elisabeth Eidenbenz, déjà engagée dans l’aide humanitaire, l’Ayuda suiza, en Espagne pendant les combats, poursuit son action lors de la Retirada en direction des enfants et des mères réfugiés en France.

Les longues listes de noms et de dates communément immortalisés sur des monuments publics nous renvoient en pleine figure le sacrifice des morts innocents des guerres destructrices. Celle, en revanche, gravée à la Maternité suisse d’Elne, dans les Pyrénées-Orientales, compose un émouvant hymne à la vie. Les 597 prénoms et dates de naissance qui s’affichent au palier du premier étage attestent d’une extraordinaire aventure humanitaire conduite aux temps les plus sombres du XXe siècle européen.

À la fin de la guerre d’Espagne, en 1939, le franquisme chasse des centaines de milliers de combattants espagnols et leurs familles. Dès la frontière franchie, les autorités françaises les parquent pour la plupart dans des conditions insupportables, dans de véritables camps de concentration installés à la hâte sur les plages du Roussillon. Les cinq années qui suivent, le nazisme persécute, assassine et pousse à la clandestinité et à l’exil des centaines de milliers de civils sur le territoire européen. Les femmes et les enfants payent un long tribut aux guerres et à la misère.

Ce havre de vie que fut de 1939 à 1944 la Maternité suisse d’Elne a accueilli plus d’un millier de femmes. Des jeunes femmes enceintes, des mamans espagnoles, juives, tziganes, pourchassées par la misère et les tyrannies, des résistantes, des communistes… Autant d’enfants, un millier, nouveau-nés aux vingt-deux nationalités et adolescents de moins de quatorze ans. José, Maria-Carmen, Julio, Juan… Parmi les 597 prénoms inscrits sur le Mur de la maternité, beaucoup sont espagnols. D’autres, français. Certains ont permis de camoufler sous un faux prénom l’origine juive des mamans venues accoucher aux autorités allemandes ou pétainistes.

Ce havre de vie que fut de 1939 à 1944 la Maternité suisse d’Elne a accueilli plus d’un millier de femmes. Des jeunes femmes enceintes, des mamans espagnoles, juives, tziganes, pourchassées par la misère et les tyrannies, des résistantes, des communistes… Autant d’enfants, un millier, nouveau-nés aux vingt-deux nationalités et adolescents de moins de quatorze ans. José, Maria-Carmen, Julio, Juan… Parmi les 597 prénoms inscrits sur le Mur de la maternité, beaucoup sont espagnols. D’autres, français. Certains ont permis de camoufler sous un faux prénom l’origine juive des mamans venues accoucher aux autorités allemandes ou pétainistes.La maternité salvatrice a vu le jour dans une vaste demeure de style Art nouveau, le château d’En Bardou situé à trois kilomètres d’Elne sur la route de Montescot et Bages. Tombé en décrépitude, il est loué et remis en état grâce au financement du Secours suisse. À partir de novembre 1939, ce « berceau d’humanité au cœur de l’inhumain » s’ouvre aux internées espagnoles enceintes, pour y retrouver un peu de santé et de réconfort avant l’accouchement. Pendant quelques mois jusqu’à sa fermeture en septembre 1939, une maternité provisoire avait fonctionné à Brouilla près d’Elne.

Une jeune institutrice helvétique âgée de vingt-six ans, Elisabeth Eidenbenz, déjà engagée dans l’aide humanitaire, l’Ayuda suiza, en Espagne pendant les combats, poursuit son action lors de la Retirada en direction des enfants et des mères réfugiés en France.

C’est à elle que sont confiées l’installation, l’organisation, puis la direction de la maternité pendant les cinq années d’ouverture. Elle est secondée par des infirmières suisses et des femmes issues des camps.

En quelques jours de février 39, plus de 350 000 hommes, femmes, enfants, vieillards venus à pied d’Espagne sont entassés à même la plage dans des camps de toile hâtivement montés comme à Argelès et Saint-Cyprien. D’autres dans des baraquements, à Rivesaltes, à Gurs (Pyrénées-Atlantiques). Le manque de nourriture, le froid, la misère, les maladies comme la dysenterie, la pneumonie, le typhus provoquent des ravages parmi les plus fragiles, les nouveau-nés. On estime, suivant les sources, entre 15 000 et 50 000 morts dans les premiers mois de 1939. Le taux de mortalité des enfants entre six mois et quatre ans aurait avoisiné les 60 %.

En quelques jours de février 39, plus de 350 000 hommes, femmes, enfants, vieillards venus à pied d’Espagne sont entassés à même la plage dans des camps de toile hâtivement montés comme à Argelès et Saint-Cyprien. D’autres dans des baraquements, à Rivesaltes, à Gurs (Pyrénées-Atlantiques). Le manque de nourriture, le froid, la misère, les maladies comme la dysenterie, la pneumonie, le typhus provoquent des ravages parmi les plus fragiles, les nouveau-nés. On estime, suivant les sources, entre 15 000 et 50 000 morts dans les premiers mois de 1939. Le taux de mortalité des enfants entre six mois et quatre ans aurait avoisiné les 60 %.Elisabeth Eidenbenz, qui organise des distributions alimentaires au camp de Saint-Cyprien, est en première ligne avec ses amis du Service civil international pour témoigner de la détresse humaine et sanitaire. Dans une lettre datée du 7 mars 1939 (1), elle alerte le Comité suisse d’aide aux enfants espagnols sur le drame qui s’opère sous ses yeux. « Il pleut des cordes toute la journée.

Par la fenêtre je regarde par la mer. Il y a seulement sept kilomètres d’ici au sable d’Argelès : 80 000 jeunes gens sans chaussures dignes de ce nom, sans chaussettes, sans chemise derrière le fil barbelé prolongent leur existence dans la plus grande incertitude de ce qui arrivera demain, écrit-elle. Cela me fait mal de sentir comment ces êtres humains sont désignés et considérés par des gens conscients, à des postes officiels, comme des criminels et des moitiés d’homme de moindre valeur… »

Munie d’un laisser-passer, Elisabeth est autorisée à pénétrer dans les camps d’Argelès, de Saint-Cyprien, de Bram (Aude). Elle prend en charge les femmes enceintes, futures mères ou déjà mamans accompagnées de jeunes enfants, recensées par l’administration et le médecin chef du camp. D’autres viennent en convois des camps de Gurs et de Rivesaltes. Les séjours durent en moyenne trois mois.

Menacée de fermeture en mai 1940, la Maternité va de nouveau connaître un regain d’activité avec des Allemandes antinazies internées à Gurs. Puis arrivent des réfugiées belges, hollandaises, de divers pays d’Europe chassées par l’avancée des soldats allemands. Les lois antijuives d’octobre 1940 emplissent de nouveau les camps français de concentration.

Parmi les 40 000 internés dans les camps de la zone non occupée, 70 % sont des juifs.

Les mamans venues accoucher à la Maternité sont alors contraintes par les autorités de retourner dans les camps quinze jours après les couches. La sous-alimentation, les maladies, la répression aggravent encore l’insupportable du quotidien.

Le 2 juillet 1942, le régime de Vichy autorise la police française à livrer aux nazis les juifs des deux zones.

Le camp de Rivesaltes devient l’antichambre du camp de Drancy vers Auschwitz. Elisabeth poursuit inlassablement tout à la fois sa mission humanitaire dans les camps et à la Maternité où des femmes de toute nationalité affluent. Elle utilise toutes les possibilités pour empêcher le retour des mères dans les camps.

La Maternité sert aussi de refuge pour des personnes en situation illégale. La directrice prend des risques. Elle fournit des extraits de naissance « fils de réfugiés espagnols » pour des enfants qui n’en sont pas. À partir de 1942, la Maternité passe sous la responsabilité de la Croix-Rouge suisse qui, par « neutralité », ordonne de ne pas se mêler des affaires intérieures d’un pays, donc, pour la France, de ne pas aider les juifs. Elisabeth ne cède pas, quitte à entrer en conflit avec la direction suisse de l’organisation humanitaire qui la sanctionnera à la Libération.

Alain Raynal, pour l'Humanité

(1) Les citations et les chiffres ont pour source les documents visuels et sonores présentés à la maternité d’Elne et dans l’ouvrage Femmes en exil, mères des camps.

11:12 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Espagne, Guerre, Guerre d'Espagne, International, Occupation, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elne, maternité, elisabeth eidenbenz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2014

JEAN JAURES : COMMENT JUGER LES REVOLUTIONNAIRES

Il est toujours permis à l'historien d'opposer des hypothèses au destin.

Il est toujours permis à l'historien d'opposer des hypothèses au destin.

Il lui est permis de dire : Voici les fautes des hommes. voici les fautes des partis et d'imaginer que, sans ces fautes, les évènements auraient eu un autre cours.

J'ai dit aussi comment, après l'écrasement de l'hébertisme et du dantonisme il fut frappé de doute, d'aveuglement et de vertige.

Mais, ce qu'il faut jamais oublier, quand on juge ces hommes, c'est que le problème qui leur était imposé par la destinée était formidable et sans doute "au dessus des forces humaines".

Peut-être n'était-il pas possible à une seule génération d'abattre l'Ancien Régime, de créer un un droit nouveau, de susciter des profondeurs de l'ignorence, de la pauvreté et de la misère un peuple éclairé et fier, de lutter contre le monde coalisé des tyrans et des esclaves, de tendre et d'exaspérer dans ce combat toutes les passions et toutes les forces et d'assurer en même temps l'évolution du pays enfiévré et surmené vers l'ordre normal de la liberté réglée.

Il a fallu un siècle à la France de la Révolution, d'innombrables épreuves, des rechutes de monarchie, des réveils de république, des invasions, des démembrements, des coups d'Etat, des guerres civiles pour arriver enfin à l'organisation de la République, à l'établissement de la liberté égale par le suffrage universel.

Les grands ouvriers de révolution et de démocratie, qui travaillèrent et combattirent il y a plus d'un siècle, ne nous sont pas comptables d'une oeuvre qui ne pouvait pas s'accomplir que par plusieurs générations.

Les grands ouvriers de révolution et de démocratie, qui travaillèrent et combattirent il y a plus d'un siècle, ne nous sont pas comptables d'une oeuvre qui ne pouvait pas s'accomplir que par plusieurs générations.Devenue introuvable depuis plus de vingt ans, l'Histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès est pourtant une des plus importantes histoire des événements révolutionnaires jamais écrites. Reconnue comme source d'inspiration majeure par les plus grands historiens à l'échelle internationale, elle fut une des premières histoires de la Révolution qui traita de dimensions jusqu'alors presque inconnues : les mouvements populaires, l'histoire économique mais aussi l'histoire des mouvements révolutionnaires en Europe et les luttes anticoloniales au sujet desquels presque personne n'avait porté attention avant lui...

15:35 Publié dans Actualité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la révolution française, jean jaurès |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |