26/01/2015

Auschwitz: 70 ans après, un libérateur de l’Armée rouge se souvient de l’horreur

Ce qui frappa Ivan Martynouchkine, c’est le silence, une odeur ..

Ce qui frappa Ivan Martynouchkine, c’est le silence, une odeur ..

Ce qui frappa Ivan Martynouchkine, c’est le silence, une odeur de cendres et cet immense camp de plusieurs kilomètres de long, comme il n’en avait jamais vu. Mais jusqu’aux derniers instants, ce soldat soviétique ne se doutait pas de l’horreur qu’il découvrirait derrière les barbelés d’Auschwitz.

«J’ai d’abord pensé que nous étions devant un camp allemand», se souvient ce vétéran de l’Armée rouge, encore alerte malgré ses 91 ans, qui commandait une unité de la 60e armée soviétique et reçut l’ordre de pénétrer dans ce qui devint plus tard le symbole de la Shoah, du génocide perpétré par les Nazis.

«Personne ne savait, à l’époque. Ni les soldats, ni les officiers. Seuls les plus haut gradés de l’état-major en avaient peut-être entendu parlé», rappelle-t-il. Entre 1940 et 1945, 1,1 million de déportés, dont une immense majorité de juifs, périrent dans le camp de la mort.

Ivan Martynouchkine avait alors 21 ans, et se battait depuis deux ans déjà sur le front de l’est, participant à la reconquête de l’Ukraine avec le «Premier front ukrainien» au sein d’une division d’infanterie.

Le 27 janvier 1945 devait être une journée comme les autres. La veille, les canons tonnaient quelques kilomètres au loin et Ivan, comme ses camarades, imaginait qu’une nouvelle bataille s’annonçait.

A Auschwitz, ordre fut donné de d’abord fouiller les lieux et ses environs, maison par maison, par peur d’une résistance nazie. «Puis nous avons commencé à apercevoir des gens derrière les barbelés. C’était dur de les regarder. Je me souviens de leurs visages, de leurs yeux surtout, qui trahissaient ce qu’ils avaient vécu. Mais en même temps, ils réalisaient qu’on était là pour les libérer.»

Quand les soldats pénètrent dans le camp, il ne reste que 7.000 déportés, les plus faibles. Les autres ont été évacués vers Loslau (aujourd’hui Wodzislaw Slaski, en Pologne), une «marche de la mort» qui restera dans les mémoires des détenus y ayant survécu comme pire encore que ce qu’ils avaient enduré dans les camps.

– Libérateurs «ukrainiens» ou «soviétiques» ? –

Mais en 1945, l’armée soviétique devait poursuivre sa marche en avant. Ivan Martynouchkin apprendra la fin de la guerre depuis un hôpital tchèque, après avoir été blessé à deux reprises. Et ce n’est qu’après des mois de travail des autorités soviétiques et polonaises, fouillant les archives d’Auschwitz, qu’il ne prendra réellement conscience de la réalité du camp qu’il avait libéré.

Il y retournera ensuite à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des commémorations de libération d’Auscwhitz. En 2010, il fait même le voyage à bord de l’avion présidentiel de Vladimir Poutine, un souvenir dont il garde précieusement la photo dans son salon.

Mais Ivan Martynouchkine garde aussi le souvenir du discours du président du Parlement européen de l’époque, le Polonais Jerzy Buzek. «Il nous avait presque comparés à une armée d’occupation, alors que nous étions venus libérer la Pologne», répète-t-il, preuve supplémentaire que deux décennies ans après la chute du mur de Berlin, le fossé entre la Russie et les anciens pays du bloc socialiste reste toujours aussi profond.

Mercredi, le ministère polonais des Affaires étrangères Grzegorz Schetyna a lancé une nouvelle polémique, en affirmant qu’Auschwitz a été libéré par des Ukrainiens. Une affirmation qui, dans son agréable salon des faubourgs de Moscou, fait bondir le vétéran.

«Un de mes camarades le plus proche était Géorgien. Il y avait des Kazakhs, des Arméniens et bien sûr des Ukrainiens, mais nous étions avant tout une armée internationale. Nous étions tous unis, nous appartenions au peuple soviétique», réagit l’ancien soldat qui, après la guerre, travailla comme ingénieur à la conception de la bombe atomique soviétique.

«Je ne veux pas lui répondre. A vrai dire, j’ai honte pour lui», répète encore Ivan qui, malgré tout, participera cette année encore aux commémorations de la libération d’Auschwitz, le 27 janvier.

http://www.20minutes.fr/monde/russie/1525158-auschwitz-70...

09:42 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Libération, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : auschwitz, libération, armée rouge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2015

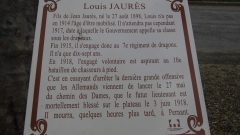

Louis Jaurès, un soldat inconnu !

«Quand on est le fils de Jean Jaurès on doit donner l’exemple. »

«Quand on est le fils de Jean Jaurès on doit donner l’exemple. »

Jaurès avait un fils, on l’a oublié, peu de gens le savaient, d’ailleurs. Louis Jaurès, né en 1898, mort à Pernant, dans l’Aisne, avant d’avoir atteint sa vingtième année.

Donner l’exemple, pour lui, c’était s’engager, avant l’âge, être fidèle à sa façon à son père, mort pour avoir tenté d’empêcher cette guerre. « L’internationalisme philosophique n’est pas incompatible avec la définition de la patrie, quand la vie de celle-ci est en jeu », disait le jeune homme.

Jean-Emmanuel Ducoin est hanté, depuis 2008 et un numéro spécial de l’Humanité sur la der des der, par la figure de ce presque enfant abattu pendant les derniers mois de la guerre.

Que sait-on de lui ? À dix-sept ans, son baccalauréat en poche, il devance l’appel de sa classe et rejoint un régiment de dragons.

Que sait-on de lui ? À dix-sept ans, son baccalauréat en poche, il devance l’appel de sa classe et rejoint un régiment de dragons.

En 1918, il est aspirant dans un bataillon de chasseurs à pied.

Pendant l’offensive Ludendorff, où l’Allemagne jette ses dernières forces et obtient presque la percée décisive, il est blessé à Chaudun, en tentant de retarder l’avancée allemande.

On le transporte à Pernant, où il meurt le 3 juin 1918. Voilà tout ce qu’on sait.

On le transporte à Pernant, où il meurt le 3 juin 1918. Voilà tout ce qu’on sait.

Ce qu’on ne sait pas, c’est à la littérature de le dire, non de l’inventer, mais de le reconstruire, d’« inciser le corps de la mémoire commune » avec les outils de l’enquête pour le faire décoller sur les ailes de la fiction.

C’est l’ambition de ce livre, qui se revendique roman et l’est à plus d’un titre. D’abord pour la part d’imagination qui fait de Louis Jaurès, titulaire d’une simple notule dans les dictionnaires érudits, un véritable personnage.

Ensuite par le caractère proprement romanesque de ce destin paradoxal. De brillants jeunes hommes tués au front, il n’en manqua pas. Tous n’étaient pas les fils de dirigeants assassinés précisément pour avoir voulu empêcher cette tuerie.

Surtout, Soldat Jaurès est à la fois le roman d’apprentissage du jeune Louis et celui du narrateur dont l’enquête prend pour objet, autant que cet inconnu de l’histoire, l’enquêteur lui-même.

Longtemps porté, toujours reporté, le livre commence à s’écrire en un moment de crise familiale du narrateur. La plongée dans les paroxysmes de l’histoire est un moyen de la tenir à distance, peut-être de commencer à la surmonter.

Fouillant dans les papiers de la famille Jaurès, suivant son personnage jusqu’à s’y fondre, Jean-Emmanuel Ducoin prend les paris risqués de conjuguer exactitude et imagination, intimité et histoire. Et le livre est à la hauteur des défis qu’il s’est lui-même lancés.

10:45 Publié dans Biographie, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis jaurès, livre, alain nicolas jeudi, 15 janvier, 2015 humanité quotidien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2015

Des enfants dans les mines

3 janvier 1813 : Décret interdisant de faire aller aux mines des enfants de moins de 10 ans.

Pendant longtemps, jusque vers 1880, les enfants ont travaillé dans les mines. Leur petite taille leur permettait de se glisser dans les galeries les plus étroites. Ils poussaient des wagonnets remplis de charbon, au risque de se faire écraser quand, à bout de force, ils ne pouvaient plus retenir la lourde charge.

Ils subissaient les mêmes risques que les adultes et vivaient dans des conditions effroyables, parfois dès l'âge de six ans. C'est ainsi qu'à Béthune, en 1861, lors d'un accident dans la mine, sur dix-huit morts, on compta sept enfants dont certains avaient juste neuf ans.

Des journées de 15 heures

Les conditions de travail sont très pénibles pour tous. Beaucoup d'enfants font partie d'équipes d'adultes ; ils sont soumis aux mêmes horaires et ne sont pas mieux traités.

Dans les mines de charbon, " la durée de travail est habituellement de onze à douze heures ; elle va jusqu'à quatorze heures et, très fréquemment, on fait une double journée, si bien que l'ensemble des travailleurs reste sous terre en activité vingt-quatre, assez souvent même, trente-six heures à la suite."

A l'usine dès l'âge de 8 ans

Au XIX ème siècle, les usines étant de plus en plus mécanisées, de nombreux postes de travail sont occupés par des manœuvres sans qualification. dès l'âge de 8 ou 9 ans, les enfants sont employés à ces travaux qu'aucune machine ne peut exécuter à cette époque. Les patrons encouragent le travail des enfants.

Leur habilité et leur petite taille sont bien utiles pour certaines tâches. Et surtout, un adulte effectuant un travail similaire doit être payé trois à quatre fois plus. Bien souvent, comme leurs salaires ne sont pas suffisant pour vivre, les parents eux-mêmes font embaucher leurs enfants par l'usine.

11:00 Publié dans Monde, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enfants, travail |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |