09/10/2014

Déportation : la complicité du régime de Vichy

En France, le gouvernement mis en place à Vichy par le maréchal PÉTAIN, chef de l'État français qu'il a substitué à la République, n'a jamais eu pour objectif l'extermination des juifs, mais il n'en a pas moins été l'instrument efficace de la première étape du génocide.

En France, le gouvernement mis en place à Vichy par le maréchal PÉTAIN, chef de l'État français qu'il a substitué à la République, n'a jamais eu pour objectif l'extermination des juifs, mais il n'en a pas moins été l'instrument efficace de la première étape du génocide.

En septembre 1940, à la suite de la 1ère ordonnance allemande prescrivant le recensement des Juifs en zone occupée, un fichier des Juifs a été établi dans chaque préfecture, fichier ensuite régulièrement et systématiquement mis à jour.

En octobre 1940, avec la promulgation du 1er statut des Juifs, la politique vichyste d'exclusion et de persécution, expression d'un antisémitisme et d'une xénophobie à la française, a défini, classé, marqué et isolé les Juifs résidant en France.

Le 3 octobre 1940, le 1er statut des Juifs a exclu les Juifs de tout poste dans la fonction publique, la presse et le cinéma, et défini comme juive « toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de même race si son conjoint lui-même est juif ».

À partir d'octobre 1940, les préfets pouvaient assigner à résidence les « étrangers de race juive » ou les interner dans des « camps spéciaux », et la police française faisait appliquer les ordonnances allemandes concernant l'obligation pour les Juifs de zone occupée d'avoir une carte d'identité portant la mention « Juif », et pour les entreprises commerciales juives d'afficher l'inscription « Entreprise juive ».

Le 29 mars 1941, a été créé le Commissariat général aux Questions juives, chargé de mettre en application la législation antisémite de Vichy.

Avec les3 000 Juifsmorts dans les camps français d'internement et le millier de Juifs exécutés ou fusillés comme otages, le bilan total avoisine les 80 000 victimes.

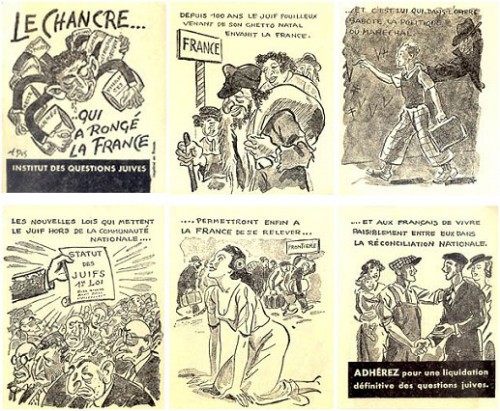

La propagande antisémite dans la France de Vichy

Le 14 mai 1941, 3 700 Juifs étrangers ont été arrêtés à Paris par la police française.

Le 2 juin 1941, le 2ème statut des Juifs a renforcé l'exclusion des Juifs des professions libérales, commerciales, artisanales et industrielles, et a prescrit aux Juifs de la zone non occupée de se faire recenser sous peine d'internement « dans un camp spécial même si l'intéressé est français ».

Le 22 juillet 1941, a été promulguée une loi concernant la liquidation des biens juifs et leur passage sous contrôle d'administrateurs non juifs. Cette tâche est confiée au Commissariat général aux questions juives qui, en 3 ans, « aryanise » plus de 70 000 entreprises juives.

Le 20 août 1941, a été ouvert le camp de Drancy, dans la région parisienne, placé sous le contrôle de la Gestapo, mais gardé par des gendarmes français.

En 1941, près de 40 000 juifs étrangers sont internés dans des camps en zone non occupée, c'est-à-dire sur un territoire qui est encore entièrement sous l'autorité du gouvernement de Vichy.

À partir de 1942, l'appareil d'État français, sous la direction de Pierre LAVAL, a apporté son concours à la mise en œuvre en France par les nazis de la « solution finale ».

Le 27 mars 1942 : Départ de Drancy et de Compiègne du premier convoi vers Auschwitz.

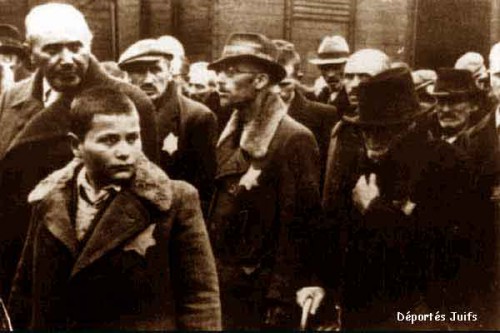

Le 28 mai 1942, une Ordonnance allemande a obligé les Juifs de plus de 6 ans à porter l'étoile jaune en zone occupée.

Au début du mois de juillet 1942, les nazis ont annoncé leur objectif : déporter 100 000 Juifs de France âgés de 16 à 40 ans. À la suite de négociations avec les responsables de la Gestapo, le secrétaire général à la Police, René BOUSQUET, qui avait été préfet de la Marne de 1940 à avril 1942, assura que la police française arrêterait les Juifs dans les deux zones, occupée et non occupée, et a obtenu en contrepartie que les rafles ne concernent que les Juifs étrangers. Quant aux enfants de moins de 16 ans - le plus souvent nés en France et donc français - le chef du gouvernement, Pierre LAVAL, proposa qu'ils soient déportés avec leurs parents.

Les 16 et 17 juillet 1942, la police française a arrêté en région parisienne 13 152 Juifs dont 4 115 enfants ; la plupart furent parqués au Vélodrome d'Hiver de Paris avant d'être internés à Pithiviers ou à Beaune-la-Rolande puis à Drancy et déportés à Auschwitz.

Le 7 août 1942, 10 000 Juifs étrangers ont été arrêtés en zone non occupée par la police française et livrés aux Allemands.

Le 31 juillet 1944 : départ du dernier convoi de Drancy pour Auschwitz.

Plus de 80 % des Juifs déportés de France ont été arrêtés par la police française.

En acceptant de livrer les juifs étrangers aux nazis pour affirmer la souveraineté de son gouvernement et tenter d'obtenir des concessions en faveur des Juifs français, LAVAL et BOUSQUET se sont engagés dans une politique de marchandage dangereuse et illusoire, parce que condamnée à toujours céder un peu plus aux nazis.

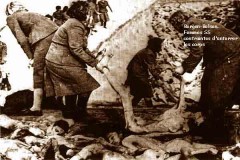

Au total, 76 000 Juifs ont été déportés de France vers les camps nazis, soit environ un quart de la population juive qui résidait dans notre pays en 1940.

Au total, 76 000 Juifs ont été déportés de France vers les camps nazis, soit environ un quart de la population juive qui résidait dans notre pays en 1940.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il soit difficile de l'évaluer exactement, on considère que 330 000 Juifs, approximativement,résidaient en France et que la moitié d'entre eux était étrangère. 2 500 déportés juifs seulement ont échappé à l'extermination.

2 500 déportés juifs seulement ont échappé à l'extermination.

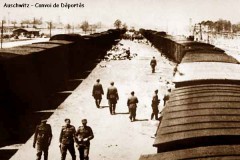

67 des 72 convois de déportés raciaux qui ont quitté la France pendant l'Occupation allemande ont été acheminés à Auschwitz.

Le développement du système concentrationnaire

dans les territoires annexés ou occupés par les nazis

162 000 déportés en France dont 76 000 juifs et 15 000 tziganes (95 % ne reviendront jamais des camps)

Deux catégories de déportés ont été acheminés vers ces camps :

- il y avait d'une part, les « déportés résistants et politiques », termes désignant , s'agissant des déportés français, les gaullistes, communistes et autres résistants accusés par le gouvernement de Vichy de se livrer à des activités qualifiées d'« antinationales » ;

- et puis d'autre part, il y avait les « déportés raciaux », c'est-à-dire les Juifs et les Tsiganes.

Pour distinguer ces différentes catégories de déportés, soumis tous au même régime, un triangle de tissu était cousu sur leur vêtement rayé :

- Triangle rouge pour les « politiques », porté par les opposants au nazisme, puis par tous les résistants d'Europe ;

- Triangle rouge pour les « politiques », porté par les opposants au nazisme, puis par tous les résistants d'Europe ;

- Triangle bleu pour les « apatrides »

- Triangle vert pour les « droits communs »

- Triangle violet pour les témoins de Jéhovah

- Triangle brun pour les Tsiganes

- Triangle noir pour les « asociaux »

- Triangle rose pour les homosexuels

- Triangle jaune pour les Juifs

17:59 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déportation, auschwitz, juifs, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2014

L’apocalypse des «gueules cassées»

La Grande Guerre, avec 20 millions de soldats blessés, a poussé la médecine à innover, de la prise en charge des patients à la chirurgie réparatrice et à la gestion du stress post-traumatique. Plongée dans les tranchées.

La Première Guerre mondiale, avec sa terrible «boucherie» dans les tranchées, ses gangréneux et ses amputés, ses nombreuses «gueules cassées» et ses grands brûlés, ses victimes des gaz chimiques, ses malades de la fièvre typhoïde ou de la grippe espagnole et ses névrosés victimes d’«obusite» aiguë, a posé des problèmes immenses aux services sanitaires des armées en présence, dès le début du conflit.

Confrontés à des traumatismes d’une ampleur inconnue jusque-là, les médecins militaires et civils ont vite été dépassés par le nombre inouï de blessés, victimes des obus, des balles ou des ravageurs shrapnels. «La Grande Guerre n’inaugure pas seulement le règne de la mort de masse, mais aussi celui de la blessure de masse», souligne l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau, dans «1914-1918, la violence de guerre» (1).

Pour le président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne dans la Somme, le pire s’est produit au cours des premiers mois du conflit, quand le Service de santé des armées a été à la fois débordé par la masse immense de blessés, et entravé dans son action par sa propre sous-estimation des effets des projectiles modernes. En particulier «l’effet de souffle des balles, qui détruisait les structures musculaires, osseuses, vasculaires et nerveuses très au-delà de l’orifice du projectile».

En fait, en 1914, c’est toute la doctrine militaire sanitaire qui est dépassée. Car elle privilégie encore le transport des grands blessés vers les hôpitaux de l’arrière, les soins sur le terrain se limitant souvent à la pose d’un dérisoire bandage ou d’un pansement. Une pratique qui n’a quasiment pas changé depuis les grandes batailles de l’Empire, un siècle plus tôt, lorsque «le champ d’honneur était le champ d’horreur où les victimes agonisaient sans évacuation possible».

Le problème, c’est qu’avec la lenteur des transports, non prioritaires et mal organisés, les blessés vivent le calvaire. «Dans ce schéma directeur, les traumatisés du thorax et du ventre, qui n’ont pas péri sur place, décèdent pendant leur transport dans des circonstances effroyables», commente le chirurgien Raymond Reding, de l’Académie royale de médecine, dans un ouvrage sur l’«Hôpital de l’Océan» (2). Cet hôpital de campagne de la Croix-Rouge, installé dans un hôtel à La Panne en Belgique, fut l’un des premiers à être ouvert à proximité des combats, à douze kilomètres des lignes du front de l’Yser, pour pouvoir accueillir très rapidement les blessés. Précurseur dans l’usage de nouvelles techniques médicales et doté d’une logistique remarquable, il pouvait accueillir plus de mille patients.

L’enfer des tranchées

Au cours de la première année du conflit, les militaires tentent d’améliorer la prise en charge des blessés au front. Mais la guerre de position, qui succède à la guerre de mouvement, ne facilite pas l’action des brancardiers. Ces «dispensés de service militaire en temps de paix», à savoir principalement des prêtres, des séminaristes et des instituteurs, qui sont souvent mal formés et mal équipés, ont toutes les peines à se déplacer dans les étroites tranchées et les boyaux embourbés. Le transport des blessés sous la mitraille est long et périlleux jusqu’aux postes de secours, et les premiers soins plutôt rudimentaires, dans des conditions très difficiles.

«A la lueur vacillante d’une bougie fuligineuse, je coupe des vêtements, le sang coule sur mes mains. Je découvre des plaies monstrueuses au fond desquelles nagent des plaques graisseuses de moelle osseuse et de poussière d’os, et ces malheureux blessés aux figures jaunes de cire, aux nez effilés, aux traits crispés sur lesquels perlent des gouttes de sueur, me font penser aux martyrs», témoigne le médecin-major de 2e classe Léon Baros dans ses «Souvenirs de mobilisation et de dépôt» (Humblot, 1924), où il raconte ses interventions dans le tunnel de Tavannes, qui servait de quartier général et d’hôpital lors de la bataille de Verdun en 1916.

L’hygiène est aussi catastrophique, les règles de salubrité étant difficiles à respecter avec des millions de mouches volant partout, des rats qui amènent les puces et la gale, des cadavres abandonnés dans les cratères lunaires des zones de front. Dès le début du conflit, de nombreuses maladies infectieuses sévissent, notamment la fièvre typhoïde, qui fait 12 000 morts du côté français, mais est endiguée vers la fin 1915 grâce à la vaccination. Le paludisme cause aussi beaucoup de morts dans le camp des Alliés lors de l’expédition des Dardanelles.

Pas encore d’antibiotiques

Pour soigner plus efficacement les cas graves de blessures au visage, au thorax et à l’abdomen, des hôpitaux de campagne performants sont peu à peu ouverts à proximité du front. Les médecins développent des moyens de désinfection, dont la «liqueur de Dakin», incolore et non irritante, que le Prix Nobel de médecine et de physiologie Alexis Carrel va employer pour irriguer en continu les plaies ouvertes, afin d’éviter les gangrènes et de limiter les amputations. Les antibiotiques n’existent pas encore, mais dès 1916, une cinquantaine de laboratoires de bactériologie sont créés.

Chirurgie réparatrice

Les médecins se mettent aussi à utiliser des équipements radiologiques aux rayons X, conçus par Marie Curie, pour localiser les projectiles chez les blessés et extraire les corps étrangers sans toucher aux organes vitaux. L’anesthésie se généralise dès 1915, grâce au chloroforme, à l’éther puis au protoxyde d’azote développé par les Américains, ce qui facilite la chirurgie. La transfusion sanguine reste peu pratiquée jusqu’en 1917.

Les plus grandes avancées thérapeutiques ont lieu dans le domaine de la chirurgie réparatrice. Elles découlent en particulier de la multiplication des blessés de la face, la tête étant la partie du corps la plus exposée dans les tranchées. Pour soigner ces «gueules cassées», estimées entre 10 000 et 15 000 rien qu’en France et à des dizaines de milliers dans toute l’Europe, les médecins mettent au point des techniques prometteuses, comme les greffes osseuses et cartilagineuses ou les prothèses faciales.

Dans son livre-témoignage «Hommes sans Visage» (3), la Genevoise Henriette Rémi, alias Henriette Ith, née à La Chaux-de-Fonds, raconte avec émotion toute la misère et le courage de ces victimes défigurées, qu’elle a soignées comme infirmière bénévole dans un hôpital allemand, à Verden an der Aller, en Basse-Saxe.

Parlant d’un chirurgien spécialiste du nez, elle écrit: «C’est un as, un homme extraordinairement habile, qui greffe, qui pétrit, qui moule, enfin qui redonne quelque chose comme un nez à ceux qui n’en avaient plus - pour autant que la chose est possible, suivant l’état des chairs. J’ai vu de vraies merveilles sortir de sa main. Il a «réhumanisé» des monstres.» I

1 «1914-1918, la violence de guerre», Stéphane Audoin-Rouzeau, Editions Gallimard/Ministère de la défense-DMPA, 2014.

2 «L’Hôpital de l’Océan - La Panne 1914-1919», Raymond Reding, Editions Jourdan, 2014.

3 «Hommes sans Visage», Henriette Rémi, Editions Slatkine, 2014.

* * *

La situation dramatique des «morts vivants»

Les troubles nerveux et neurologiques sont très nombreux durant la Grande Guerre. Comme le souligne le documentaire «Apocalypse - La 1re Guerre mondiale» et le livre(1) de Daniel Costelle et Isabelle Clarke qui l’accompagne, 20 000 lits sont attribués à ce type de maladies en France pendant le conflit, soit 1/7 des disponibilités médicales. En Grande-Bretagne, 65 000 anciens combattants ont reçu une pension pour «neurasthénie».

En raison du bruit infernal des combats et des secousses incessantes des déflagrations des obus, nombre de poilus ont développé une «obusite» (ou «shell shock»), qui peut présenter des symptômes variés: surdi-mutité anéantissant le rapport au monde, tremblements persistants interdisant toute activité, camptocormie qui fait inexorablement se pencher en avant, états confusionnels ou amnésiques. La peur panique, la vision des corps déchiquetés ou le souvenir de ces atrocités peut aussi entraîner toutes sortes de névroses.

Pour faire face à cette «Folie au Front» (2), des centres improvisés de neuropsychiatrie sont installés à proximité du front. Après quelques semaines d’hospitalisation, les soldats sont renvoyés au combat, ou bénéficient d’une période de convalescence à domicile. Mais au vu de la gravité des cas, les médecins tentent de nouveaux traitements: hydrothérapie pour calmer l’excitation et l’anxiété, sommeil imposé aux combattants qui sont totalement épuisés, rééducation par la gymnastique, hypnose, anesthésie au chloroforme pour favoriser le retour de la parole et de l’ouïe, isolement pour éviter la «contagion».

Certains médecins, suspectant des simulations de soldats qui chercheraient à se soustraire à leur devoir patriotique, vont jusqu’à pratiquer des chocs électriques agressifs, «le torpillage», pour tenter de les confondre. Plusieurs patients, considérés comme des déserteurs, seront même fusillés.

Après le conflit, la majorité de ces «morts vivants» seront délaissés, sans soins ni pension d’invalidité. La Grande Guerre permettra en revanche aux spécialistes de prendre conscience de l’importance d’une prise en charge rapide des malades. Plus tôt les patients sont traités, meilleure est leur chance de guérison. Ce principe est toujours appliqué aujourd’hui dans la gestion du stress post-traumatique, dans les conflits armés, mais aussi dans le civil, lors d’attentats, de graves accidents ou de catastrophes.

1 «Apocalypse - La 1re Guerre mondiale», Editions Flammarion, 2014.

2 «La Folie au Front», Laurent Tatu et Julien Bogousslavsky, Editions Imago, 2012.

source : PASCAL FLEURY http://www.laliberte.ch/news/histoire-vivante/l-apocalypse-des-gueules-cassees-249465#.VAI5KDJ_sfV

09:44 Publié dans International, Première guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gueules cassées, guerre, soldats, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2014

DEPORTATION : DRANCY-LE BOURGET / LA GARE OUBLIEE

La Seconde Guerre mondiale fit 55 millions de morts, dont une majorité de civils. Aux victimes militaires, à celles de la répression (résistants, otages et personnes massacrées), à celles des bombardements, s’ajoutent les morts des persécutions nazies (les Juifs, les tziganes, les handicapés physiques et mentaux ou les homosexuels).

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la destruction d’un peuple fut programmée sur les bases d’une haine antisémite qui allait conduire à un génocide massif et industrialisé d’au moins 5,2 millions de Juifs d’Europe. 2 700 000 personnes furent assassinées dans les chambres à gaz des centres de mise à mort, 1 300 000 par les Einsatzgruppen, 800 000 de privations dans les ghettos.

En France, la « solution finale » entraîna la déportation de près de 74 000 déportés, par 74 convois, entre mars 1942 et août 1944. Moins de 5 000 revinrent.

Avec le camp de Drancy et les gares du Bourget et de Bobigny, la banlieue Nord-Est de Paris fut au coeur de cette machinerie du meurtre.

D'août 1941 à août 1944, le camp d'internement de Drancy ou camp de Drancy a été la plaque tournante de la politique de déportation antisémite en France.

Situé au nord-est de Paris, dans la ville de Drancy (alors département Seine, aujourd'hui Seine-Saint-Denis, ce camp a été pendant trois ans le principal lieu d'internement avant déportation depuis la gare du Bourget (1942-1943) puis la gare de Bobigny (1943-1944) vers les camps d'extermination nazis ; pour la majorité des convois ce fut pour Auschwitz. Neuf Juifs déportés de France sur dix passèrent par le camp de Drancy lors de la Shoah.

Situé au nord-est de Paris, dans la ville de Drancy (alors département Seine, aujourd'hui Seine-Saint-Denis, ce camp a été pendant trois ans le principal lieu d'internement avant déportation depuis la gare du Bourget (1942-1943) puis la gare de Bobigny (1943-1944) vers les camps d'extermination nazis ; pour la majorité des convois ce fut pour Auschwitz. Neuf Juifs déportés de France sur dix passèrent par le camp de Drancy lors de la Shoah.

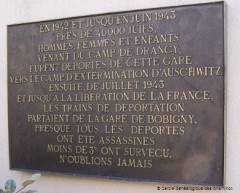

Si la gare de Bobigny est devenue un lieu de mémoire consacré au souvenir des déportés, cela n'est pas le cas pour la gare du Bourget-Drancy où seule une seule plaque rappelle ce souvenir. A Drancy, Cité de la Muette où était le camps de détention un wagon témoigne de cet épisode historique dramatique.

Rappel historique : les départs massifs depuis la gare du Bourget, été 1942-été 1943

Rappel historique : les départs massifs depuis la gare du Bourget, été 1942-été 1943

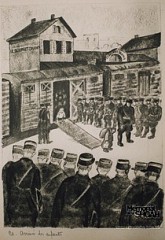

(photo : Arrivée à la gare du Bourget des enfants internés dans les camps du Loiret en août 1942)

La réunion du 11 juin 1942, qui se tient à Berlin autour d'Adolf Eichmann, initie la déportation systématique de l'ensemble des Juifs d'Europe de l'Ouest.

La déportation de 40 000 Juifs de France est programmée. Drancy devient le camp de rassemblement et de départ des déportés juifs de France.

Pour disposer d'un nombre suffisant de personnes à déporter, la grande rafle dite du Vel'd'Hiv' est organisée à Paris les 16 et 17 juillet 1942.

Plus de 37 000 Juifs sont déportés depuis la gare du Bourget de la mi-juillet à début novembre 1942.

Après cet important programme, les convois ne reprennent qu'en février 1943, à un rythme moins soutenu, dû à des difficultés de transport. Il s'agit aussi de ne pas braquer les autorités de Vichy, toujours opposées aux arrestations systématiques des Juifs français. L'Italie s'oppose également à l'arrestation des Juifs dans sa zone du sud-est de la France.

Deux gares, très proches l’une de l’autre, sont situées au Bourget. Elles font parties d’un même ensemble ferroviaire, à proximité également d’une importante gare de triage et d’un noeud permettant la connexion entre le réseau de la grande ceinture et un des réseaux du Nord-Est de la France, qui relie la Gare du nord à Soissons et au-delà jusqu’à la frontière Belge. La station du Bourget-Drancy (aujourd’hui RER B) est aujourd’hui desservie par la ligne reliant la gare du Nord à Soissons.

Cette ligne construite entre 1860 et 1864, par la compagnie des chemins de fer du Nord est alors appelée ligne de la Plaine (Saint-Denis) à Hirson. La gare est construire dans cette période et complètement détruite par les Prussiens lors de la guerre franco-prussienne de 1870, elle est reconstruite en 1871.

Elle est rénovée en 2008, dans le cadre du programme RER B Nord, le bâtiment principal est remis à neuf, des ascenseurs installés et les quais modernisés.

Du 27 mars 1942 au 23 juin 1943, quarante-deux convois de déportation du camp de Drancy sont partis de la gare du Bourget-Drancy (réseau Nord), essentiellement pour Auschwitz.

Du 27 mars 1942 au 23 juin 1943, quarante-deux convois de déportation du camp de Drancy sont partis de la gare du Bourget-Drancy (réseau Nord), essentiellement pour Auschwitz.

Les 21 convois de déportation de Drancy partis du 18 juillet 1943 au 17 août 1944 sont partis de la gare de Bobigny Grande Ceinture.

Selon le décompte de Serge Klarsfeld et des FFDJF (Fils et filles des déportés juifs de France), 40 450 déportés sont partis de la gare du Bourget-Drancy et 22 450 de la gare de Bobigny.

Sources : l’Association pour l’Histoire du Chemin de fer Français. Bruno Carrière et Bernard Collarday « L’aventure de la grande Ceinture ». Thomas Fontaine-Guillaume Tozer, Les gares de déportation de la région parisienne, brochure du CG9, Wikipédia

TEMOIGNAGES

Mon oncle Hersz Wolf a été interné à Drancy (Seine) du 21/08/1941 au 26/03/1942. Il figure sur la liste des internés juifs avec le n° 373 (raturé n° 366) chambre 12 escalier 8, profession manutentionnaire.

Mon oncle Hersz Wolf a été interné à Drancy (Seine) du 21/08/1941 au 26/03/1942. Il figure sur la liste des internés juifs avec le n° 373 (raturé n° 366) chambre 12 escalier 8, profession manutentionnaire.

Il a été déporté à Auschwitz du 27/03/1942 au 24/05/1942 par le convoi n° 1, gare de départ du Bourget-Drancy, via le camp de Royallieu-Compiègne.

Ce train sera escorté jusqu'à la frontière allemande par des gendarmes français. Il a été déclaré Mort pour la France. Il avait 22 ans. Sa fiancée Paule se suicidera en apprenant sa mort.

[Klarsfeld II pages 345-348]

Josef et Necha GOLDMANN alors agés respectivement de 38 et 37 ans sont arrétés à leur domicile dans la région de Poitiers par la police française du régime de Vichy sous les yeux de leur enfants cachés Léon et Sophie. Sophie GOLDMANN STEINLING, la grand-mère de mon époux vie toujours à Metz.

Josef et Necha GOLDMANN alors agés respectivement de 38 et 37 ans sont arrétés à leur domicile dans la région de Poitiers par la police française du régime de Vichy sous les yeux de leur enfants cachés Léon et Sophie. Sophie GOLDMANN STEINLING, la grand-mère de mon époux vie toujours à Metz.

Ses parents sont donc incarcérés dans un premier temps dans un camps à Poitier puis transféré à Drancy. Le 06/11/1942 ils sont 1.000 enfants, femmes et hommes regroupés dans un train en gare du Bourget, il s’agit du convoi n°42.

Après 3 jours de voyages ils arrivent à Auschwitz où ils sont presque tous gazés et brûlés dès leur arrivés. La grand-mère d’Arnaud, nous a raconté qu’à la fin de la guerre elle allait tous les jours à la gare d’où revenaient les « survivants » des camps dans l’espoir de retrouver ses parents… qui ne sont jamais rentrés !

ML - Soissons

18:32 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déportation, le bourget, drancy |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |