11/07/2014

VAINQUEURS DU TOUR DE FRANCE, ET MORTS POUR LA FRANCE

11 Heures, le clairon sonne, c’est la fin de 4 années horribles de combats, la fin de la première guerre mondiale et de ce qui aurait du être la der des der. Le 11 novembre 1918 laisse derrière elle plus de 8 millions de morts, plus de 21 millions de blessés, et des Milliers de disparus.

11 Heures, le clairon sonne, c’est la fin de 4 années horribles de combats, la fin de la première guerre mondiale et de ce qui aurait du être la der des der. Le 11 novembre 1918 laisse derrière elle plus de 8 millions de morts, plus de 21 millions de blessés, et des Milliers de disparus.

Cette guerre 14-18 aura aussi, mis fin et détruit la carrière de nombreux sportifs, parmi eux une centaine de coureurs cyclistes, tombés et morts pour la France.

Ils ont écrit l’histoire du vélo cette pourquoi en cette semaine du 11 Novembre si vous flâner, dans l’Artois, la Marne, ou la Somme pensez à eux, ils étaient les pionniers du cyclisme, ne les oublions pas.

Petit Breton, Faber, Lapize. Ces héros du Tour de France

Lucien Mazant dit Lucien Petit Breton né le 18 octobre 1882 à Pléssé (Loire).Vainqueur de Paris-Tours 1906, Milan San Remo 1907, Paris-Bruxelles et du Tour de Belgique 1908, mais surtout vainqueur des Tour de France 1907 et 1908. Lucien Petit Breton décédera le 20 décembre 1917 sur le front dans l’Aube.

Lucien Mazant dit Lucien Petit Breton né le 18 octobre 1882 à Pléssé (Loire).Vainqueur de Paris-Tours 1906, Milan San Remo 1907, Paris-Bruxelles et du Tour de Belgique 1908, mais surtout vainqueur des Tour de France 1907 et 1908. Lucien Petit Breton décédera le 20 décembre 1917 sur le front dans l’Aube.

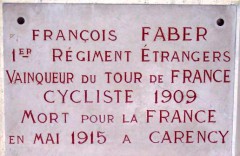

François Faber Né le 26 Janvier 1887 à Aulnay sur Iton dans l’Eure. Vainqueur du Tour de Lombardie 1908, de Paris-Tours 1909 et 1910, de Bordeaux-Paris 1911, de Paris-Roubaix 1913 et du Tour de France 1909, il décédera le 9 Mai 1915 à Carency au lieu dit Berthonval. Une plaque lui rend hommage dans la nécropole de Notre Dame de Lorette sur la colline de Ablain St Nazaire. Son corps malheureusement ne fût jamais retrouver.

François Faber Né le 26 Janvier 1887 à Aulnay sur Iton dans l’Eure. Vainqueur du Tour de Lombardie 1908, de Paris-Tours 1909 et 1910, de Bordeaux-Paris 1911, de Paris-Roubaix 1913 et du Tour de France 1909, il décédera le 9 Mai 1915 à Carency au lieu dit Berthonval. Une plaque lui rend hommage dans la nécropole de Notre Dame de Lorette sur la colline de Ablain St Nazaire. Son corps malheureusement ne fût jamais retrouver.

Octave Lapize Né le 24 Octobre 1887 à Montrouge (Iles de France) 3 fois champion de France sur route en 1911-12-13 en 1907 il fut champion de France Des 100 km et de cyclo-cross, vainqueur de Paris-Roubaix 1909-1911, de Paris-Tours 1911, de Paris-Bruxelles 1911-12 et 13. Vainqueur du Tour de France 1910 et l’histoire retiendra qu’il fût le premier à avoir franchi les Pyrénées. Il décédera le 14 Juillet 1917 lors d’un combat aérien dans la région de Noviont aux Près (Meurthe/Moselle). Son corps repose au cimetière de Villiers sur Marne.

Octave Lapize Né le 24 Octobre 1887 à Montrouge (Iles de France) 3 fois champion de France sur route en 1911-12-13 en 1907 il fut champion de France Des 100 km et de cyclo-cross, vainqueur de Paris-Roubaix 1909-1911, de Paris-Tours 1911, de Paris-Bruxelles 1911-12 et 13. Vainqueur du Tour de France 1910 et l’histoire retiendra qu’il fût le premier à avoir franchi les Pyrénées. Il décédera le 14 Juillet 1917 lors d’un combat aérien dans la région de Noviont aux Près (Meurthe/Moselle). Son corps repose au cimetière de Villiers sur Marne.

Alavoine,Bonino,Debrieu,Engel,Friol,Gombault,Maitrot,Quaissard,Rugère,Thé,Lutz, (et tout les autres....)

Emile Quaissard né le 30 aout 1886 à Bourg en Bresserejoindra comme bon nombre de cycliste passionné de vitesse, l’aviation militaire, Emile Quissard il tombera le 15 Avril 1917 à bord de son Splad, près de Montivilliers lors d’un combat aérien situé au dessus des lignes allemandes.

Emile Friol né le 6 Mars 1881 à Tain-l’Hermitage. Deux fois champions du Monde de vitesse 1907 et 1910, 4 fois champion de France de vitesse en 1904-1906-1907-1910, Deux fois champions d’Europe en 1907 et 1910, plus de 50 Victoires décédera le 6 Novembre 1916 à Dury.

LEGENDES DU TOUR : CHRONIQUES DE JEAN EMMANUEL DUCOIN POUR L'HUMANITE

Il y a cent ans, des hommes, dont beaucoup de cyclistes, allaient entrer dans la Grande Guerre. Du Chemin des Dames hier à Verdun aujourd’hui, le Tour leur rend hommage.

Traces éternelles des martyrs cyclistes

Si le Tour s’enorgueillit de sa fièvre romantique, il a surtout de la mémoire et n’hésite jamais à la procession historique monumentale. De terribles carnages se sont tenus autrefois sur ces lieux, dont il n’est pas sûr que les coureurs entendissent jamais parler.

Pourtant devraient-ils aimer les boursouflures de cette tragédie. Car elles les concernent, sinon par goût ou curiosité du passé, du moins par la généalogique cycliste. Les géants de la route, en effet, ne furent pas épargnés par ces chemins de tous les drames qui entamèrent l’esprit des hommes durant quatre ans. Ils payèrent même un lourd tribut, en particulier quelques anciens vainqueurs de la Grande Boucle.

François Faber, «le géant de Colombes», qui, malgré sa nationalité luxembourgeoise, avait choisi de combattre pour la France, fut tué en 1915, d’une balle de shrapnell en plein front.

Le Français Octave Lapize, pilote de chasse, fut abattu au-dessus de Verdun en juillet 1917. Quant à Lucien Petit-Breton, héros de cette France républicaine du début du siècle qui cherchait par le Tour à se consolider par l’appropriation de sa géographie, il tomba à son tour en décembre 1917, fauché dans sa jeune vie…

Les noms des autres martyrs cyclistes, moins connus, pourraient s’égrener au rythme des sanglots. Émile Engel, Frank Henry, mais aussi Marceau Narcy, tué pendant la bataille de la Marne; Jean Perreard, Victor Millagou, François Cordier, Pierre-Gonzague Privat, tué deux jours après la chute d’Hourlier et de Comès. Ou encore le plus jeune frère de Louis Trousselier, Auguste Trousselier, lui aussi coureur. Camille Fily, mort en Belgique en mai 1918. Ou Albert Niepceron, tué avec toute sa compagnie dans une attaque aussi imbécile qu’inutile, le 23 octobre 1918.

Autant de champs d’honneur visibles sur les routes du Tour. Autant de traces que l’on sent éternelles, immuablement enracinées dans la terre martelée, là où résonnent les mots de Céline: « La raison est morte en 14… après c’est fini, tout déconne. » Achevons le décompte macabre. D’autant que le cyclisme ne fut pas, et de loin, le sport qui compta le plus de morts. Le football et surtout le rugby arrivent largement en tête de cette sanglante énumération.

Sauf que le legs d’amour du Tour, qui reste la seule épreuve sportive à dominer ceux qui l’incarnent, ne se départit jamais de sa mythologie. Ils compteront donc, ces jours, à arpenter pas à pas ces vestiges de fer, de sang et de corps mêlés, là où de temps à autre un casque ou un os émerge d’une glaise presque stérilisée, dans les vapeurs des restes d’ypérite qui teignent le sol d’un jaune hideux.

Comme si le Tour soudain se mettait à déclamer Aragon: « Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit / Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places / Déjà le souvenir de vos amours s’efface / Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri.» "

- See more at: http://www.humanite.fr/la-memoire-des-forcats-aux-chemins-des-drames-547222

17:22 Publié dans Actualité, Première guerre mondiale, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tour de france, champions, morts, françois faber, octave lapize |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2014

JOSE MARTI : LE HEROS CUBAIN !

José Marti (1853-1895) est sans conteste la figure la plus importante du XIXe siècle cubain. Cité par les révolutionnaires de Fidel Castro comme « l'auteur intellectuel » et l'inspirateur de la Révolution cubaine, il est à l'origine de la création au XIXe siècle de la conscience continentale d'une Amérique métisse, celle qu'il nomma « Notre Amérique », en opposition à l'Amérique anglo-saxonne du Nord.

Il prit la défense des Noirs et des Indiens, fut l'organisateur et le premier dirigeant de la Guerre révolutionnaire d'indépendance de Cuba en 1895 - Cuba est alors une colonie espagnole -, le fondateur du Parti révolutionnaire cubain (1892), celui qui formula pour la première fois une doctrine américaine anti-impérialiste.

Il est aujourd'hui l'inspirateur non seulement des dirigeants et intellectuels cubains, mais aussi de la plupart des pays de l'Amérique latine. Il fut aussi poète, critique littéraire et journaliste, reconnu dans toute l'Amérique. La célèbre chanson Guantbnamera s'inspire de son recueil de poèmes Versos sencillos (1891).

Déporté en Espagne très jeune, il voyagea dans toute l'Amérique latine (Mexique, Guatemala, Venezuela) et aux Etats Unis et fonda de multiples revues éphémères.

Initiateur du soulèvement anticolonialiste de 1895, il débarqua à Cuba (comme le fit Fidel Castro quelques années plus tard) accompagné d'un détachement armé, mais fut tué lors de sa première bataille contre les Espagnos.

Il est depuis considéré comme un martyr et un mythe de l'indépendance de Cuba et de l'Amérique latine.*

José Martí est certainement l'homme le plus glorifié par le peuple cubain, qui le considère comme le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour indépendance.

José Martí est né à la Havane le 20 janvier 1853. Rapidement il s'engagea dans la lutte anti-coloniale, à quinze ans, déjà, il fondait un journal nationaliste, à 16 ans il était arrêté pour trahison et condamné à six ans de travaux forcés.

Libéré six mois plus tard et assigné à résidence, il fut déporté en Espagne durant quatre années. Son exil se poursuivit en France, en Angleterre, au Mexique.

Une amnistie des prisonniers politiques lui permet de revenir à Cuba, où il fut de nouveau arrêté et de nouveau renvoyé en Espagne.

Il s'installa à New York, où vivaient de nombreux exilés cubains, et durant les quinze années qui suivirent il se consacra sans relâche à l'activité politique au sein du parti révolutionnaire cubain.

Son objectif était d'obtenir l'indépendance de Cuba en s'appuyant sur le peuple et les masses opprimées, d'obtenir l'égalité raciale, égalité économique et l'égalité des sexes.

Il débarqua sur l'île en 1895, et fut tué lors de sa première bataille contre les Espagnols, le 19 mai 1895.

* - José Marti, la liberté de Cuba et l'Amarique latine, Jean Lamore, édition Ellipses.

18:16 Publié dans Biographie, International, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, josé marti, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

29/06/2014

Il y a cent ans, François-Ferdinand était assassiné à Sarajevo

Il est fréquent de lire que le vingtième siècle commence et se termine à Sarajevo. Le démantèlement de la Yougoslavie et la tragédie bosniaque au début des années 1990 feraient écho à juin 1914 et l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, une des « grandes » dates retenues classiquement, « l’étincelle » qui allait mener à la grande conflagration mondiale.

De nombreuses commémorations, d’orientations diverses, sont organisées tout au long du mois de juin dans la capitale bosniaque pour revenir sur cet événement capital. Que l’on se garde néanmoins de toute lecture rétrospective : ce sont deux contextes bien différents qui expliquent comment à chaque fois des événements ont mené à des conflits militaires et, surtout, les responsabilités des grandes puissances ne doivent pas être occultées au profit d’une banalisation de la « balkanisation » (terme dont on connaît bien le sens en français !).

En 1908, l’Empire austro-hongrois avait annexé la Bosnie-Herzégovine, soutenu par l’Allemagne. Les guerres balkaniques en 1912-1913 permettent un affaiblissement considérable de la domination ottomane, tandis que la Serbie s’impose comme une puissance régionale de première importance. Nouveaux faits qui vont, selon certains historiens, entraîner une série de conflits et rivalités entre la Serbie et l’Autriche-Hongrie menant à la guerre, et l’assassinat de l’archiduc ne fut, dans ce cadre, qu’un détonateur d’une situation déjà bien établie. À l’inverse, d’autres ont souligné la prégnance de la diplomatie et les efforts de paix entre 1912 et 1914 qui auraient pu empêcher la guerre, l’emballement des nationalismes après la crise de Sarajevo ayant court-circuité ces tentatives pacifistes et accélérer un processus dont nul ne sait ce qu’il aurait donné quelques mois, voire quelques années plus tard…

Dans tous les cas, il n’est pas raisonnable de réécrire l’histoire en expliquant ce qu’il se serait passé si l’archiduc n’avait pas été assassiné. Ce qu’il est nécessaire de souligner, c’est que, jusqu’au bout, ont existé des tentatives et projets pour contrecarrer les nationalismes.

Un an avant l’assassinat de l’archiduc, Jaurès avait prévenu, dans l’Humanité, dans un article intitulé « Sinistres Leçons » (12 juin 1913) : « Si chauvins de France et chauvins d’Allemagne réussissaient à jeter les deux nations l’une contre l’autre, la guerre s’accompagnerait partout de violences sauvages qui souilleraient pour des générations le regard et la mémoire des hommes. Elle remuerait tous les bas-fonds de l’âme humaine, et une vase sanglante monterait dans les cœurs et dans les yeux. » Jaurès n’oublie pas à ce moment-là qu’il ne s’agit pas de défendre la « France » contre « l’Allemagne », mais bien d’écarter les forces bellicistes qui pourraient déclencher la guerre.

Les articles publiés dans l’Humanité qui séparent l’assassinat de l’archiduc de celui de Jaurès peuvent donner lieu, là aussi, à des lectures contradictoires : tantôt Jaurès paraît envisager le ralliement à la défense nationale, tantôt il ne peut admettre qu’il s’agisse de la seule issue possible. Dans le socialisme international, depuis la parution du Capital financier de Rudolf Hilferding (1910), les débats sur la nature de l’impérialisme et ses mutations récentes font rage : la gauche du mouvement socialiste pense que le capitalisme et ses développements les plus contemporains mèneront fatalement à la guerre et condamnent les « gesticulations » diplomatiques et ceux qui les soutiennent. D’autres développent des projets politiques visant à résoudre la brûlante question nationale qui agite les Empires centraux, tout particulièrement donc au cours des conflits de 1912-1913, et avancent l’idée d’un État fédératif et multinational qui ne soit pas dominé par un peuple.

Entre 1910 et 1912, plusieurs conférences furent organisées par des socialistes originaires des Balkans, notamment à Belgrade, dans l’optique d’élaborer un projet de fédération. Un an après le déclenchement de la guerre, en 1915, une autre conférence sera convoquée à Bucarest proposant une « République fédérative des Balkans » qui tienne compte des spécificités nationales. Mais cette conférence se tient déjà dans un tout autre contexte, même si la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce ne sont pas encore entrées en guerre…

Puisse cet anniversaire du 28 juin 1914 permettre, plutôt que de déplorer l’engrenage fatal des nationalismes, de réfléchir et de réexaminer aujourd’hui les projets débattus à l’époque par les différents courants socialistes et sociaux-démocrates dans toute l’Europe, dont certains paraissent – hélas ! – encore d’une grande modernité : quelles solutions politiques pour éviter l’émiettement et la multiplication de petits États rivaux, proies toutes désignées des grandes puissances environnantes ou même lointaines ?

Un événement pacifique à sarajevo

Du 6 au 8 juin derniers, un grand événement pacifique était organisé à Sarajevo avec le soutien de la Fondation Rosa-Luxemburg (proche de Die Linke). Parmi les ateliers organisés, l’un d’entre eux – coorganisé par le réseau Transform ! – était consacré à la gauche en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Des intervenants de tous les pays sont revenus sur le sujet : Jean-Numa Ducange (Rouen), Derek Weber (Vienne), Holger Politt (Berlin), Ankica Cakardić (Zagreb), Krunoslav Stojaković (Fondation R.-Luxemburg), Husnija Kamberović (Institut d’histoire, Sarajevo), Andreja Zivković (sociologue, Londres), Miloš Bakovic-Jadzić (Belgrade), Olga Manojlović-Pintar (historienne contemporaine, Belgrade)…Jean-Numa Ducange, maître de conférences en histoire contemporaine (Normandie université GRHIS-Rouen) pour l'Humanité

- See more at: http://www.humanite.fr/il-y-cent-ans-francois-ferdinand-etait-assassine-sarajevo-545808#sthash.Tvl2KOSJ.dpuf

10:20 Publié dans Actualité, Guerre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-numa ducange, sarjevo, assassinat, françois ferdinand |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |