05/12/2014

ET ALI ENTRAIT DANS LA LEGENDE...

Comme à chaque fois avant une rencontre, Mohammed Ali fait voltiger les mots. Mais cette fois-là, il touche au sublime. « J’ai lutté avec un alligator, je me suis battu avec une baleine, j’ai passé les menottes à un éclair et emprisonné la foudre. La semaine dernière encore, j’ai tué un rocher, blessé une pierre, fait hospitaliser une brique. Je suis si méchant que je rends la médecine malade. Je suis méchant. » Puis : « Je suis si rapide que la nuit derrière, j’ai éteint la lumière dans ma chambre d’hôtel. J’étais dans mon lit avant que la pièce soit plongée dans l’obscurité. Je suis rapide. » Ali volait dans les mots, Ali volait sur le ring. « Flotte comme un papillon. Pique comme une abeille. »

AUCUN VIETCONG NE M'A JAMAIS APPELE NEGRE

Ce 30 octobre 1974, il y a quarante ans donc, the Greatest ne flottera pas, allant jusqu’à stupéfier son propre entraîneur, Angelo Dundee. Tout a décidément été hors norme dans ce combat, surnommé the Rumble in the jungle. Il y a, pour commencer, le prosaïquement sportif. Ali a été fauché au sommet de son art, en 1967, lorsqu’il a refusé l’incorporation dans les forces armées envoyées au Vietnam, car « aucun Vietcong ne m’a jamais appelé nègre ».

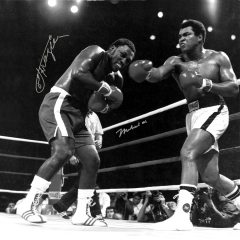

Suspendu, déchu de son titre, il a finalement obtenu gain de cause sur le plan judiciaire auprès de la Cour suprême américaine en 1971. Sa reconquête du titre a commencé. Elle échoue, de peu, face à Joe Frazier, le 8 mars 1971 au Madison Square Garden, de New York, lors du « combat du siècle » : deux champions invaincus face à face. Ali perd aux points après être allé au tapis pour la première fois de sa carrière sur un crochet gauche d’anthologie de Smokin’ Joe dont c’était la grande spécialité. La traversée du désert est terminée mais le chemin vers l’oasis du titre est encore long, très long.

Il faudra, de manière strictement comptable, 14 combats officiels et 39 matchs exhibitions avant de se voir offrir une nouvelle chance. C’était une époque où on ne jouait pas un titre tous les quatre matins dans n’importe quel casino américain.

James Brown, BB King et Manu Dibango seront du voyage

À sa grande surprise, ce n’est pas à Joe Frazier qu’il va devoir arracher la ceinture, mais à George Foreman qui a détruit ce dernier en deux rounds, le 22 janvier 1973 à Kingston en Jamaïque. Frazier est allé six fois au tapis sous les coups de pilon du colosse Foreman.

Mais Ali doit d’abord affronter Frazier pour gagner le droit de faire face au nouveau roi de la catégorie. Ce qu’il fait le 28 janvier 1974 au Madison Square Garden, de nouveau. Victoire aux points. Prochaine étape, donc : Ali-Foreman. C’est ici que commence à s’écrire la démesure. Pour organiser le combat, un nouveau venu dans le monde de l’organisation s’invite : un ancien taulard à la coiffure doigts-dans-la-prise-électrique, reconverti dans la promotion de combats qui s’est attiré les sympathies d’Ali, l’hirsute Don King. Il a emporté le morceau en promettant une bourse de 5 millions de dollars à chacun des pugilistes, alors qu’il n’a pas un cent en poche.

Qui peut bien disposer d’une telle somme en magasin ? Un État, pardi. En l’occurrence, le Zaïre et son despote Mobutu, qui y voit là les moyens d’un plan de communication hors du commun. Aucun des deux boxeurs ne voit d’inconvénient à aller s’affronter à des milliers de kilomètres de leur base dans une chaleur étouffante.

Le climat politique s’y prête. Après le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960, la fierté noire dans les sixties, le thème du retour à l’Afrique, dans ces années 1970 encore balbutiantes, s’impose, pour une partie de la communauté afro-américaine, comme une façon de s’affirmer. La preuve, James Brown, BB King et Manu Dibango seront également du voyage pour un festival de musique.

Lorsque les deux boxeurs posent le pied sur le sol africain, le match est déjà engagé. Foreman débarque avec sa morgue et un berger allemand, qui rappellent aux Zaïrois les bergers belges de l’ancien colonisateur… Bref, Foreman prête le flanc : il est le Noir vendu au pouvoir blanc.

Ali, lui, trimballe sa bonne humeur habituelle et n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour apparaître comme l’homme noir fier et fidèle à sa communauté et à ses valeurs. Le peuple de Kinshasa prend fait et cause pour celui que le système a tenté de broyer car il refusait d’aller taper sur ses « frères » : « Ali, boma ye ! » (Ali, tue-le !). Dès qu’Ali apparaît, c’est la rengaine qui surgit comme le prouvent les images du documentaire majestueux When We Were Kings de Leon Gast (voir ci-dessous) : le boxeur fait son jogging accompagné par des gamins qui crient aussi de concert : « Ali, boma ye ».

Plus personne ne peut plus affirmer qu’il n’est pas The Greatest

Le combat est programmé pour le 25 septembre. Seulement, lors d’un entraînement, Foreman se blesse à l’arcade. Il pense rentrer au pays mais Mobutu insiste. Combat reprogrammé pour le 30 octobre. Personne ne donne cher de la peau d’Ali, qui, sous le poids de l’âge (trente-deux ans), flotte un peu moins comme un papillon.

Le combat est programmé pour le 25 septembre. Seulement, lors d’un entraînement, Foreman se blesse à l’arcade. Il pense rentrer au pays mais Mobutu insiste. Combat reprogrammé pour le 30 octobre. Personne ne donne cher de la peau d’Ali, qui, sous le poids de l’âge (trente-deux ans), flotte un peu moins comme un papillon.

Foreman, en revanche, est une force de la nature. Dès qu’il aura coincé Ali dans un coin du ring, il va le démolir, brique par brique. Aucun doute. Et c’est bien le pari d’Ali : se laisser coincer dans un coin du ring. Pendant les entraînements, il a passé de longues séances à se faire pilonner le corps par son sparring-partner, Larry Holmes, qui deviendra, plus tard, champion du monde. Personne n’y prête attention. Mais Ali a un plan : user Foreman qui a gagné ses huit derniers combats en moins de deux reprises.

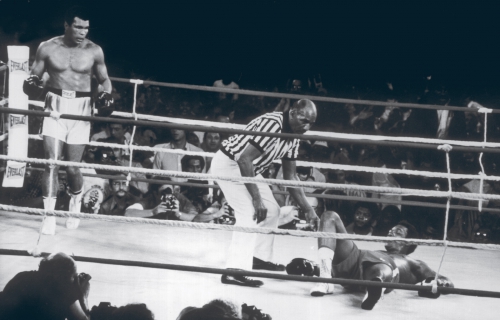

Le 30 octobre 1974, à 4 heures du matin (télévision américaines obligent : il est 22 heures aux États-Unis), 80 000 spectateurs garnissent les gradins du stade du 20 mai. Au bout de quelques rounds, ils assistent, médusés, à la tactique d’Ali. Foreman cogne, cogne, cogne. « Sors des cordes », lui intime Angelo Dundee. Ali glisse à l’oreille de son adversaire : « C’est tout ce que tu as, George ? Tu cognes comme une fillette. » À la fin de chaque round, Ali sort des cordes et « pique ». Au huitième, c’est la bonne : Foreman tombe et se relève une seconde trop tard. Le stade explose. Mohammed Ali est champion du monde des poids lourds pour la deuxième fois, le seul après Floyd Patterson à retrouver une ceinture perdue. Le ciel craque (véridique) et un déluge s’abat sur Kinshasa. Norman Mailer tient la conclusion dantesque de son livre The Fight. Mohammed Ali entre dans la légende. Plus personne ne peut plus affirmer qu’il n’est pas The Greatest.

Même muet, ali fait parler… Les nouvelles les plus fraîches de Mohammed Ali, soixante-douze ans, datent du 13 octobre et de la première de I Am Ali, à Hollywood. À la suite de la présentation du documentaire consacré au champion, son frère Rahman a confié qu’il ne pouvait « plus discuter avec (son) frère parce qu’il est malade ». Atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiqué en 1984, l’ex-poids lourd n’avait pas assisté à la projection. Deux jours plus tard, une de ses filles, Laila, a apporté, sur Twitter, un correctif au propos de son oncle : « La santé de mon père est la même que d’habitude. Merci pour toutes ces préoccupations, mais toutes ces rumeurs sont fausses. »

Christophe Deroubaix, l'Humanité: http://www.humanite.fr/il-y-quarante-ans-ali-entrait-dans-la-legende-555738#sthash.4TizYat7.dpuf

15:40 Publié dans Biographie, Etats Unis, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ali, boxe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2014

La véritable histoire de la Faucille et du Marteau

La faucille et le marteau, deux outils qui entremêlés symbolisent le communisme. Que cela plaise ou pas et bien que l'Union soviétique ait disparu, cet emblème garde sa puissante signification.

La faucille et le marteau, deux outils qui entremêlés symbolisent le communisme. Que cela plaise ou pas et bien que l'Union soviétique ait disparu, cet emblème garde sa puissante signification.

Il évoque toujours l'espoir de jours meilleurs pour des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Mais d'où vient cet emblème ?

Qui l'a suggéré, qui l’a créé, qui l’a dessiné ? De quand date t- il ?

Que la faucille et le marteau soient un héritage de la révolution russe, rien n'est plus évident.

C'est pendant l'hiver de 1918 que le Conseil des commissaires du peuple se préoccupa de faire établir un emblème pour le sceau du gouvernement et le pays alors que diverses représentations spontanées avaient déjà vu le jour.

La tâche fut confiée à un artiste, Alexandre Léo. Celui-ci élabora un premier projet représentant une faucille, un marteau, un glaive entrecroisé devant un bouclier d'acier, le tout entouré d'une couronne d'épis.

Le Conseil des commissaires du peuple en discuta à partir du 20 avril. Lénine se prononça pour la suppression du glaive : qu'avait à faire celui-ci sur le sceau d'un état qui se voulait pacifique ?

Restèrent donc la faucille et le marteau qui furent d'ailleurs reprises en mai et juin 1918 dans bien d'autres projets. Retenons déjà la signification pacifiste de ce choix.

La faucille et le marteau furent conservés dans les armes de la RFSFR prévues par la première constitution de celle-ci en juillet 1918, puis dans les armes de l'URSS en 1922.

Dès 1918-19 d'ailleurs, en Russie, la faucille et le marteau, emblèmes très vite populaires, se croisent ou voisinent, comme ce fut le cas pour les emblèmes républicains à l'époque de la Révolution française, sur toutes sortes d'objets, plats, médailles, timbres etc., tandis que des artistes les reprennent dans leurs compositions, comme le peintre Jean Pougny, qui né en Finlande, travaillait alors en Russie.

Que représentent dans l'imaginaire alors le marteau et la faucille?

Le marteau, c'est le travail industriel assurément, mais c'est aussi l'ouvrier, plus généralement l'homme caractérisé par sa vigueur corporelle, car ce marteau peut être aussi une " masse ", lourde à porter.

Outil polyvalent utilisé dans de très nombreux métiers et même dans les travaux domestiques - qui n'a pas aujourd'hui un marteau chez soi ?, il apparaît assez bien adapté à la représentation du travail industriel ou artisanal, surtout si l'on tient compte du fait que les représentations symboliques des réalités matérielles sont souvent marquées par un certain archaïsme.

Quant à la faucille, c'est loin d'être seulement un symbole du travail agricole. Bien que le mot faucille en russe (" serp ") soit masculin, la faucille c'est l'outil de la femme à la campagne alors que les hommes utilisent plutôt la faux.

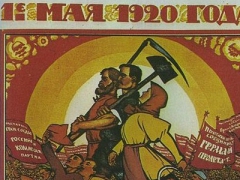

La faucille, c'est donc aussi la femme, ce que suggèrent peut-être implicitement ses formes arrondies. Une affiche du 1er Mai 1920 en Russie illustre cette interprétation. On y voit, s'avançant fièrement vers l'avenir, côte à côte, un ouvrier portant une lourde masse, un paysan pourvu d'une faux, une paysanne portant une faucille.

La faucille, c'est donc aussi la femme, ce que suggèrent peut-être implicitement ses formes arrondies. Une affiche du 1er Mai 1920 en Russie illustre cette interprétation. On y voit, s'avançant fièrement vers l'avenir, côte à côte, un ouvrier portant une lourde masse, un paysan pourvu d'une faux, une paysanne portant une faucille.

La meilleure illustration de cette dualité faucille - marteau se trouve dans le monument du pavillon soviétique à l'Exposition universelle de Paris en 1937, qui fut justement célèbre: un ouvrier et une kolkhozienne tendent vers le ciel, entrecroisés, le premier un marteau, la seconde une faucille.

La signification apparaît claire : la société soviétique réconcilie le travail agricole et le travail industriel sur fond de paix comme elle unit plus étroitement l'homme et la femme. Il était normal qu'en France, où la pratique des symboles politiques était familière (avec le bonnet phrygien, par exemple), l'attirance pour le symbole nouveau fut vive.

Dans la tradition républicaine et socialiste française, bien des éléments préparaient son adoption. La franc-maçonnerie avait déjà popularisé la représentation emblématique des outils du travail (le niveau, le fil à plomb).

Quant à la faucille, bien que cet outil ait été présenté, et parfois en plusieurs exemplaires, dans toutes les exploitations paysannes et même bien au-delà, qu'il ait été largement utilisé par les femmes dans une France encore majoritairement rurale, c'est peut-être un symbole usité, sans doute parce qu'en terme de représentation féminine, l'image de Marianne avait ici occupé le terrain.

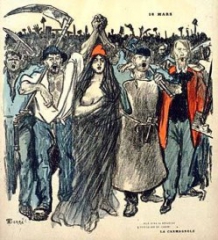

Un dessin de Steinlen, Souvenir de la Commune de Paris, met au premier plan, dans une foule ouvrière symbole du peuple, un ouvrier muni d'une masse, un paysan avec une faux, mais la femme du peuple qui conduit le cortège est ici - nous dirons : naturellement — une Marianne à bonnet phrygien.

Un dessin de Steinlen, Souvenir de la Commune de Paris, met au premier plan, dans une foule ouvrière symbole du peuple, un ouvrier muni d'une masse, un paysan avec une faux, mais la femme du peuple qui conduit le cortège est ici - nous dirons : naturellement — une Marianne à bonnet phrygien.

Rien ne s'opposait en tout cas, dans le domaine des représentations symboliques, à l'adoption en France de la faucille et du marteau. Le prestige de la révolution d'Octobre aidant, la symbolique empruntée à la révolution soviétique s'acclimate sans peine dans le terreau culturel français.

Il n'est donc pas étonnant que les timbres du nouveau Parti communiste fassent place en France dès 1922 à la faucille et au marteau (remplaçant la République rouge encore présente en 1921). Ce n'est qu'un peu plus tard avec la bolchévisation que le symbole est associé en 1924 au titre de l'Humanité.

Il n'est donc pas étonnant que les timbres du nouveau Parti communiste fassent place en France dès 1922 à la faucille et au marteau (remplaçant la République rouge encore présente en 1921). Ce n'est qu'un peu plus tard avec la bolchévisation que le symbole est associé en 1924 au titre de l'Humanité.

Sans doute, avant cette date, la faucille et le marteau trouvent occasionnellement leur place dans le journal : le 11 octobre 1923, par exemple, un dessin de Grandjouan montre une Marianne assise et pensive à côté d'un porte - feuille d'actions, d'un sabre, d'une faucille et d'un marteau, avec cette légende : " La révolution ou la guerre, la faucille et le marteau du travail ou le sabre, il faut choisir ma petite ! " Le 4 octobre 1924, le pas décisif est accompli. L'emblème- très proche alors que celui de la RSFSR — prend place à la droite du titre de l'Humanité.

On tâtonne ensuite pour lui trouver une place définitive d'abord entre le L et le H (24 octobre 1924), puis derrière le M (16 mars 1926), et en même temps on le simplifie et or l'épure pour ne mettre en valeur finalement que les deux instruments de travail.

Beaucoup plus récemment enfin, c'est sous le titre du journal qu'ont pris place ceux-ci.

Parti populaire, ouvrier et paysan, le PCF a trouvé dans la faucille et le marteau un emblème dont la signification la plus évidente (l'union des travailleurs industriels et agricoles) semblait bien correspondre à son identité réelle, alors que cet emblème était porteur au départ — comme on a tenté de le montrer plus haut -, de contenus plus riches et plus variés qui n'ont peut-être pas été pleinement assimilés."

19:08 Publié dans Histoire insolite, Monde, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : faucille et marteau, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2014

L'HUMANITE : Une souscription pour faire face à nos besoins financiers

Par Patrick Le Hyaric, Directeur de l’Humanité.

À la fin de l’éditorial fondateur de l’Humanité, Jean Jaurès déclarait que : « Faire vivre un grand journal sans qu’il soit à la merci d’aucuns groupes d’affaires est un problème difficile, mais non pas insoluble ».

Ce défi, depuis cent-dix ans, des générations de salariés et de militants de l’Humanité l’ont relevé, au prix d’efforts et de sacrifices considérables.

L’idée a pu s’installer que le journal, puisqu’il s’en était toujours sorti, continuerait à franchir les obstacles. Rien n’est moins sûr aujourd’hui.

Regardons les choses en face !

Aucun quotidien, aucun hebdomadaire n’est en bonne santé. Toute la presse écrite dans le monde entier connaît une crise profonde. Pas une semaine sans que soit annoncée une longue liste de restrictions de moyens de pagination, de regroupements de journaux et de nouvelles concentrations, de plans de réduction d’effectifs, de dépôt de bilan, voire même de fermetures pures et simples.

Les concentrations, les rachats de titres par des secteurs industriels et bancaires se multiplient. Qui peut croire que leur objectif est de développer le pluralisme de l’information, l’accès à la culture et le libre arbitre des lecteurs ? Personne ! Ils sont à la recherche d’un modèle économique où à partir d’un média, ils s’assurent à la fois une force d’influence, des activités lucratives et une main mise idéologique.

Pour y parvenir, ils s’appuient sur les questions réelles que pose la transition numérique qu’ils entendent détourner à leur seul profit. A l’échelle de la planète, il n’y a désormais plus qu’une vingtaine de grands groupes de médias exerçant une influence décisive sur la manière dont des milliards d’individus conçoivent le monde et la place qu’ils y occupent. Dans notre pays, la presse est désormais pour l’essentiel propriété du capital industriel et bancaire.

Le contexte dans lequel interviennent ces bouleversements est lui aussi inédit. Nous sommes face à une tentative d’utiliser la crise du capitalisme afin de chasser des consciences toute idée progressiste, toute valeur de gauche, jusqu’à vouloir en effacer le nom de la scène politique et publique. La guerre économique s’accompagne de ce qu’il faut bien appeler une puissante guerre idéologique, conduisant à la coïncidence entre les mutations de la presse et les transformations qui affectent la scène politique.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces enjeux de grande portée dans les semaines à venir. Toutes ces considérations nous conduisent à vous alerter, vous, les lectrices et les lecteurs de l’Humanité, de l’Humanité-Dimanche, les utilisateurs de notre plateforme numérique, les amis de l’Humanité et tous les militants communistes, progressistes, syndicaux. C’est un appel à la vigilance et à l’action que nous vous lançons, d’autant plus que nos publications sont menacées en cette fin d’année.

Les chiffres sont là, d’une froideur implacable : une hausse de plus d’un million d’euros de nos coûts de production, des recettes publicitaires qui diminuent de plus de cinq cent mille euros, une baisse de nos recettes de diffusion et une diminution drastique des aides publiques aux quotidiens à faibles ressources publicitaires, décidées sous la précédente législature auquel vient s’ajouter une nouvelle baisse d’au moins deux cent mille euros annoncée la semaine dernière et un déficit de la Fête de l’Humanité, malgré son vrai succès populaire.

Évidemment, il n’y a pas d’issue viable pour nos journaux sans un effort permanent pour élargir leur diffusion. Il ne s’agit d’ailleurs pas prioritairement d’un enjeu d’équilibre économique.

Est en cause, pour chaque lectrice et lecteur, chaque militant de la transformation sociale et écologique, la possibilité de se placer en situation de mener le combat politique et idéologique, dans les conditions de notre époque, en faveur d’une alternative au libéralisme sauvage et au capitalisme, de contribuer à l’unité des travailleurs et de toutes celles et ceux qui ont intérêt et besoin d’un autre gouvernement, d’une nouvelle majorité forte et durable possible avec un progrès substantiel des forces du Front de gauche, d’un renforcement de l’action syndicale dans les entreprises.

La question de l’élargissement de la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité-Dimanche est donc partie intégrante de la construction d’un nouveau rapport de forces social, syndical, culturel et politique. Dans l’immédiat, une urgence s’impose à nous, pour faire face à de lourdes contraintes financières d’ici la fin du mois de décembre. Elle nous conduit à nous tourner vers vous, une fois encore, pour obtenir les moyens de trésorerie qui sont indispensables.

Tel est le sens de la souscription exceptionnelle que nous lançons, tout en étant conscient que les budgets des familles sont eux aussi de plus en plus contraints. Comme les précédentes fois, chaque don versé avec un chèque libellé à notre partenaire « presse et pluralisme pour l’Humanité » d’ici le 31 décembre bénéficiera d’une exonération fiscale de 66%. L’heure est à une grande mobilisation pour aider l’Humanité à faire face à ses besoins. Nous sommes convaincus que cet appel au secours sera entendu.

Pour faire un don : télécharger le formulaire de souscription ou faire un don en ligne

11:50 Publié dans Actualité, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'humanité, souscription |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |