28/06/2015

Quand la Grèce acceptait d'effacer la dette allemande

L'élection du nouveau premier ministre en Grèce, Alexis Tsipras, fait grincer des dents en Allemagne. Angela Merkel insiste en effet sur le «respect des engagements de la Grèce» alors que le nouvel homme fort d'Athènes souhaite, lui, renégocier la dette de son pays.

Alexis Tsipras pourrait rappeler à la chancelière qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, les créanciers de l'Allemagne - dont la Grèce faisait partie - avaient accepté d'effacer plus de la moitié de sa dette.

De fait, l'accord de Londres signé le 27 février 1953 a permis à la République fédérale d'effacer plus de la moitié de sa dette d'avant et d'après guerre. Ce jour-là, 21 créanciers de la RFA - dont la Grèce, la France, la plupart des pays européens, la Suisse, les États-Unis, le Canada, l'Iran, l'Afrique du Sud ou la Yougoslavie - décident d'aider l'Allemagne de l'Ouest, alors en situation de défaut de paiement. Les emprunts renégociés concernaient à la fois des obligations issues du traité de Versailles de la première guerre mondiale jamais honorées, des emprunts souscrits par la République de Weimar dont le paiement des intérêts avait été suspendu au début des années 1930 et des emprunts contractés après-guerre auprès des Alliés.

L'accord de Londres permet à la République fédérale de réduire le montant initial de ses créances d'avant et d'après guerre de près de 38 milliards de Deutsche marks - avec les intérêts - à environ 14 milliards, soit une annulation de 62% de sa dette. Un moratoire de 5 ans sur les paiements et un délai de 30 ans pour les rembourser sont également accordés ainsi qu'une réduction des taux d'intérêt. Enfin, la relation entre service de la dette et revenus d'exportations ne doit pas dépasser 5%. En d'autres termes, la RFA ne doit pas consacrer plus d'un vingtième de ses revenus d'exportation au paiement de sa dette. Ainsi, les créanciers autorisent la suspension des paiements en cas de mauvaise conjoncture.

Plusieurs arguments ont plaidé en faveur de ces conditions de remboursement d'une ampleur rare en Europe. Premièrement, l'accord portait sur des dettes contractées avant guerre et donc avant la partition de l'Allemagne en deux. La question de savoir si la seule RFA devait prendre en charge la totalité des dettes allemandes se posa.

Le chancelier Konrad Adenauer a accepté cette option dans le but de restaurer la souveraineté de la RFA et de rétablir sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux. Le spectre des lourdes indemnités de réparation imposées par le traité de Versailles de 1919 et la montée du Nazisme planaient en outre sur les négociations. Les États-Unis souhaitaient par ailleurs que la RFA puisse être un rempart contre le bloc communiste.

Le jeune chancelier a également expliqué que des conditions de remboursement trop contraignantes pourraient mettre en péril le «miracle économique» de la jeune République. Un argument qui a convaincu les Alliés qui voulaient pourvoir compter sur un partenaire économique et un client solide.

Une dette de 80 milliards d'euros de l'Allemagne à la Grèce?

Les experts reconnaissent que ces conditions de remboursement exceptionnelles ont favorisé le redressement économique rapide de l'Allemagne. Certains, dont la coalition de la gauche radicale grecque (Syriza) désormais au pouvoir, estiment ainsi que cette remise de dette pourrait servir de modèle à la renégociation de la dette grecque.

Par ailleurs, face à l'insistance de l'Allemagne pour que la Grèce rembourse sa dette, les Grecs ont réveillé un autre souvenir de guerre. En 1941, un montant de 476 millions de reichsmarks - la monnaie allemande de l'époque - avait notamment été directement extorqué à la Grèce par l'Allemagne nazie. En 1946, l'Allemagne avait ainsi été condamnée à payer 7 milliards de dollars à la Grèce à titre de réparation pour l'occupation.

Cette dette n'était pas couverte par l'accord de Londres de 1953. Ainsi, en 2012, le député européen Daniel Cohn-Bendit avait estimé que cette créance vaudrait aujourd'hui l'équivalent de 80 milliards d'euros. Jean-Luc Mélenchon, fondateur du Parti de gauche, estime lui que «les Allemands doivent 168 milliards d'euros, à la valeur actuelle, à la Grèce. Pourquoi? Parce que les Allemands ont occupé la Grèce et lui ont fait payer les frais d'occupation».

Mais l'Allemagne rétorque qu'en acceptant le Traité de Moscou qui entérine la réunification des deux Allemagne, la Grèce a également accepté de tirer un trait sur cette dette. L'accord de Londres de 1953 repoussait en effet le règlement des réparations de guerre à la signature d'un accord de paix. Ce dernier ne fut finalement signé qu'en 1990 après la réunification, et il exonéra l'Allemagne de certaines réparations, notamment celles qu'elle aurait dû payer à la Grèce. La gauche radicale grecque, arrivée au pouvoir dimanche, souhaite désormais inciter l'Allemagne à se montrer plus clémente face à son ancien créancier.

Par Mathilde Gollal le Figaro

11:23 Publié dans Actualité, Deuxième guerre mondiale, Etats Unis, Guerre, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, dette, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

25/06/2015

Les cent dix ans de la création du Parti socialiste

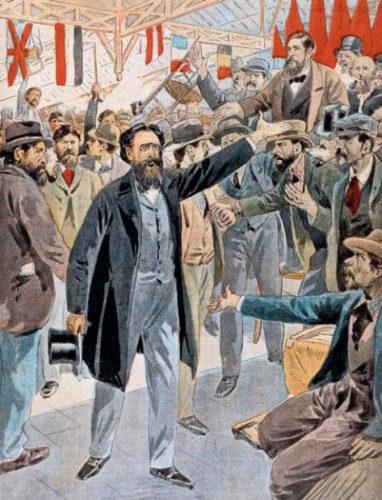

En avril 1905, dans la salle du Globe à Paris, les différentes tendances socialistes sont réunies pour se fondre dans un parti commun à tous. Le nouveau parti doit compter moins de trente mille adhérents. Jaurès y joue un grand rôle. L’unité se fait autour du combat de classe.

Du 23 au 25 avril 1905 se réunit salle du Globe, 8 boulevard de Strasbourg à Paris, aujourd’hui disparue, le congrès de l’unité socialiste. Les séances se tiennent à huis clos et en tant que telles, elles n’auraient aucune raison de figurer dans les annales de l’histoire du mouvement ouvrier.

Il s’agit simplement de ratifier les décisions prises après plusieurs mois de négociations par les diverses organisations socialistes du pays. L’événement est la création d’une organisation politique commune, le Parti socialiste, section française de l’Internationale ouvrière, qui rassemble les anciens Parti socialiste français de Jaurès, le Parti socialiste de France de Guesde et Vaillant, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire d’Allemane et sept fédérations autonomes.

L’union n’est pas absolument générale. Quelques élus du PSF répugnent à s’éloigner de l’entente parlementaire avec les radicaux et les modérés laïques qui ont fait vivre plusieurs années le Bloc des gauches. Aristide Briand et René Viviani notamment hésitent, et finalement préfèrent s’engager dans une longue (et plutôt brillante) carrière ministérielle, à gauche… ou un peu moins ! Dès mars 1906, Briand devient ministre de l’Instruction publique et en octobre Viviani le rejoint au gouvernement comme ministre du Travail. Socialistes indépendants, ils forment plus tard un Parti républicain socialiste pour servir de lieu d’accueil aux élus socialistes souhaitant rester dans le jeu gouver- nemental.

Il n’en va pas de même pour Jaurès et nombre de ses amis (Rouanet, Pressensé, Longuet, Renaudel…). Certes, Jaurès est toujours convaincu de la justesse de son soutien à la défense républicaine et à l’action laïque des gouvernements Waldeck-Rousseau (1899-1902) et Combes (1902-1905). Cette politique a obtenu des résultats tangibles : la loi de séparation des Églises et de l’État est en passe d’être votée, bientôt le seront celles du service militaire à deux ans, du repos hebdomadaire le dimanche… Mais ses limites sont visibles.

Le Bloc des gauches s’est dilué. Ses éléments les plus modérés ont pris le dessus avec le gouvernement Rouvier (1905-1906). Le blocage face aux questions économiques et sociales se fait de plus en plus net. Décidément, la réforme fiscale annoncée et attendue, celle de l’impôt sur le revenu, n’est pas pour demain ! Jaurès estime que même pour une stratégie parlementaire et réformiste, il aurait besoin d’une force socialiste organisée et en état de faire pression.

Jaurès est convaincu d’un risque proche de guerre internationale

C’est de plus une condition indispensable au rétablissement du dialogue avec les organisations syndicales de plus en plus déçues, voire ulcérées, par les atermoiements parlementaires face à des revendications élémentaires sur les salaires, la journée de travail (les huit heures six jours sur sept) ou les conditions de sécurité… La Confédération générale du travail (CGT) unie aux bourses du travail tient un langage de plus en plus révolutionnaire. Enfin, n’oublions pas que Jaurès est… socialiste. Pour parvenir à une société où les moyens de production et d’échanges seront une propriété sociale, collective, gérée par les travailleurs eux-mêmes, il est logique de regrouper tous les socialistes.

En outre, et peut-être surtout, Jaurès, mais aussi d’autres dirigeants tel Vaillant ont des préoccupations internationales. Au congrès d’Amsterdam (août 1904), l’Internationale s’est à nouveau prononcée contre la participation ministérielle à des gouvernements bourgeois. Certes, Jaurès a été ménagé. Son rôle dans l’affaire Dreyfus, son prestige impressionnent. Mais Jaurès est de plus en plus convaincu d’un risque proche de guerre internationale, et de toute façon de la nécessité de « penser internationalement » les problèmes.

Il lui faut donc donner de la force au mouvement ouvrier français pour qu’il puisse parler au sein de l’Internationale et prendre des initiatives, engager une action forte pour la paix. De son côté, Guesde estime à coup sûr que les conditions objectives ne peuvent que confirmer sa stratégie : parti de classe, le Parti socialiste entraînera avec lui les individualités et préparera la transformation révolutionnaire qui suppose auparavant organisation, propagande et travail de masse, notamment par la conquête des municipalités.

Les débuts de l’unité sont difficiles. Les méfiances, les divergences demeurent. Le nouveau parti doit compter moins de trente mille adhérents et ne pas peser plus de 8 % des suffrages. L’unité est peut-être un combat, mais aussi un chemin… À Paris et dans de nombreuses villes, elle est aidée par un soutien très large à la cause des révolutionnaires russes de 1905 qui se battent contre le tsarisme. Dans le Midi, l’unité se fait aussi autour de la lutte des vignerons et leurs premières coopératives, comme à Maraussan dans l’Hérault… C’est bien progressivement que se construit l’unité.

La politique selon Jaurès. « Voilà comment, dans la vie de l’organisme socialiste, c’est-à-dire de la classe ouvrière constituée à l’état de parti, il y a nécessairement une double force de concentration et d’expansion, un double rythme de contraction et de détente, analogue à la systole et à la diastole du cœur, c’est-à-dire une double politique d’exclusivisme de classe et d’action démocratique, mais celle-ci, dominée toujours par la vigueur interne de la pensée communiste. Politique complexe à coup sûr, politique difficile et vaste qui exige du prolétariat, non pas un sec automatisme de pensée, mais une grande richesse de facultés diverses et harmonieuses : une politique au fond, et qui n’est ni équivoque ni hybride. » Jean Jaurès, « Tout le socialisme », l’Humanité, 28 avril 1905.

Gilles Candar, président de la Société d’études jaurésiennes., L'HumanitéRepères

1871 Le mouvement socialiste est durement réprimé.

1878 Création de la Fédération du Parti des travailleurs socialistes de France (FPTSF).

1880 La désunion s’installe.

1882 Cinq partis représentant cinq grandes tendances sont créés.

1902 Regroupement autour de deux partis : le Parti socialiste français (Jaurès) et le Parti socialiste de France (Guesde).

1904 Au congrès d’Amsterdam, l’internationale se prononce contre la participation aux gouvernements bourgeois.

09:32 Publié dans L'Humanité, Politique, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, ps, naissance, jaurès |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

09/06/2015

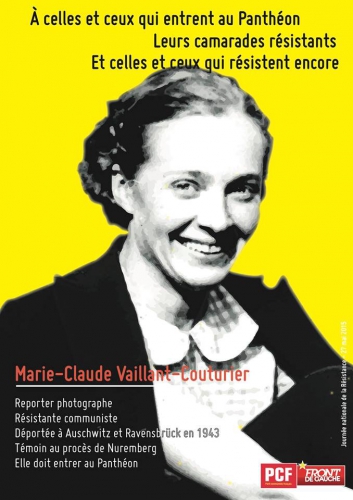

"Une vie de résistante, Marie-Claude Vaillant-Couturier"

Quand elle entre dans la salle du procès des dirigeants nazis à Nuremberg le 28 janvier 1946, Marie-Claude Vaillant-Couturier aimante tous les regards. Cette belle et grande femme blonde aux yeux bleus, plutôt que s’avancer vers la barre où le président du tribunal vient de l’appeler, se dirige droit vers les bancs des accusés.

Plantant ses yeux dans ceux des dignitaires nazis, cette femme sortie de l’enfer concentrationnaire sept mois auparavant défie les responsables de la solution finale. Avec elle, est entré dans cette salle le « terrible cortège de tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l’un des nôtres » (1).

À la barre, elle apostrophe les responsables nazis : « Regardez-moi car, à travers mes yeux, ce sont des centaines de milliers d’yeux qui vous regardent, par ma voix, ce sont des centaines de milliers de voix qui vous accusent. »

Par cette scène initiale, Gérard Streiff ouvre une biographie rapide et bien enlevée de cette communiste hors du commun à l’usage des jeunes lecteurs. Autant dire que, en suivant les pas de Marie-Claude Vaillant-Couturier, on arpente le monde du XXe siècle. Photographe, journaliste, militante infatigable, pacifiste et féministe, élue communiste, elle a voyagé de par le monde et traversé les classes sociales.

Issue de la bourgeoisie éclairée, elle rejoint les rangs des révoltés refusant les inégalités. Difficile avec un tel personnage, dans un texte si court, de ne pas verser dans l’hagiographie. L’auteur y parvient en refusant de l’enfermer dans la légende, mais en décrivant une femme « unique, engagée, habitée par la passion politique, d’une incroyable vitalité, élégante et discrète, humble mais tenace, simple et altière à la fois. Une sorte d’aristocrate rouge qui semble sortie d’un roman de Jean Vautrin ».

Marie-Claude Vaillant-Couturier n’entrera pas au Panthéon en ce mois de mai, François Hollande ayant choisi d’autres personnalités pour féminiser un peu ce temple républicain si masculin. À lire ce portrait, on comprend qu’il a fait une erreur. Raison de plus pour encourager sa lecture par les plus jeunes.

10:21 Publié dans Actualité, Biographie, Deuxième guerre mondiale, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : résistance, panthéon, marie claude vaillant couturier |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |