24/04/2015

Être gay ou lesbienne au temps du nazisme

Le 70e anniversaire de la Libération est aussi l’occasion de commémorer les victimes de la persécution nazie, dont celles, longtemps oubliées, qui furent déportées parce qu’homosexuelles. Et d’évoquer ce que l’on sait sur la vie des gays et des lesbiennes aux quatre coins de l’Europe durant cette sombre période.

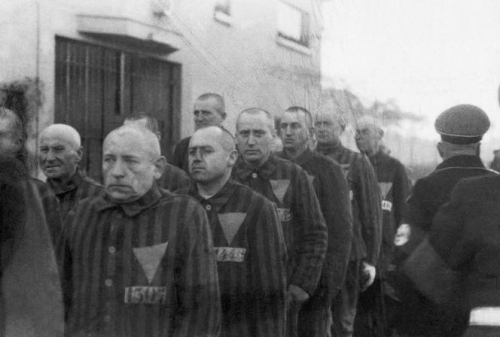

C’est désormais un fait avéré : entre 1933 et 1945, les hommes homosexuels ont payé un lourd tribut à la barbarie des nazis qui voulaient « purifier » la « race aryenne » de ce « vice contagieux ». Accusés d’avoir enfreints le paragraphe 175 du code pénal allemand, selon lequel « un homme qui commet un acte sexuel avec un autre homme est puni de prison » 1, entre 50 000 et 100 000 hommes, principalement allemands, ont été incarcérés durant le IIIe Reich. Plusieurs milliers d’autres furent internés dans des instituts psychiatriques. Enfin, entre 5 000 et 10 000 hommes, soupçonnés d’avoir des pratiques homosexuelles, furent déportés en camps de concentration. Et deux tiers d’entre eux y sont morts. « Ces détenus, qui portaient le triangle rose, étaient particulièrement maltraités. Ils étaient affectés aux commandos de travail les plus rudes, par exemple à la “carrière” à Buchenwald ou à la “briqueterie” à Sachsenhausen. Dans certains camps, ils servirent aussi de cobayes aux “médecins” qui tentaient de les “guérir” ou de les “neutraliser” en les émasculant », explique le sociologue Régis Schlagdenhauffen, chercheur au laboratoire Identités, relations internationales et circulations de l’Europe (Irice) et membre du Labex Écrire une histoire nouvelle de l’Europe (EHNE)2.

Une période de forte répression

Si, en Allemagne, cette page de l’histoire est aujourd’hui bien documentée par les chercheurs, qu’en est-il de la vie des gays et des lesbiennes à cette époque dans les autres pays d’Europe ? C’est pour faire le point sur le sujet qu’un colloque3, organisé par Régis Schlagdenhauffen, a réuni historiens et sociologues au CNRS le 27 mars. « Tout d’abord, il faut le rappeler, l’Allemagne ne fut pas le seul pays où l’homosexualité masculine a été plus sévèrement réprimée à cette période, souligne Fabrice Virgili, historien au laboratoire Irice, également membre du Labex EHNE. Tout en prenant des formes variables, la répression s’est aussi organisée dans les régions et pays annexés par l’Allemagne (Autriche, Bohême-Moravie et Alsace-Moselle), et cela soit en vertu de la législation antérieure, soit de celle du Reich. » En Moselle, et surtout en Alsace, si le paragraphe 175 n’est introduit qu’en 1942, les homosexuels français deviennent des cibles.

Selon Frédéric Stroh, historien à l’université de Strasbourg et au Centre Marc-Bloch4, plusieurs centaines d’entre eux seront expulsés vers la France non annexée dès 1940 ; d’autres sont envoyés en détention, dont au moins 77 au « camp de rééducation » de Schirmeck, et quelques-uns en camps de concentration (Struthof). En Autriche, depuis 1852 (et jusqu’en 1971 !), le paragraphe 129 I b du code pénal interdisait « la fornication contre-nature entre les personnes de même sexe ». Mais, là encore, avec l'Anschluss, la répression s'accentue : en plus de l’instauration de tribunaux d’exception nazis et des exactions de la Gestapo, les juges viennois condamneront plusieurs centaines d’hommes.

Que sait-on de la répression des amours entre femmes ? « Focalisées sur l’Allemagne nazie, les recherches s’étaient jusqu’alors surtout intéressées à la déportation des hommes homosexuels. Et c’était primordial d’un point de vue mémoriel », insiste Fabrice Virgili. Certes, il est vrai, « seulement » quelques dizaines de femmes furent déportées pour lesbianisme. Parce qu’aux yeux des nazis, leur homosexualité ne les empêchait pas d’engendrer de petits Aryens, elle ne fut jamais pénalisée par la loi allemande5. Mais, après une période d’extraordinaire liberté dans le Berlin des années 1920, les lesbiennes allemandes durent rentrer dans le rang ou… dans l’ombre. Parallèlement, dans les pays où s’appliquait le code pénal autrichien, l’un des seuls d’Europe à prohiber les rapports lesbiens (paragraphe 129 I b), quelques centaines de femmes furent inquiétées : « Entre 1938 et 1945, 79 d’entre elles furent poursuivies pour fornication contre-nature par le tribunal de Vienne… », précise Johann Kirchknopf, historien à l’Institut für Wirtschafts und Sozialgeschichte. Selon le chercheur Jan Seidl, de la Société pour la mémoire queer, à Prague, elles furent également visées en Tchécoslovaquie, notamment dans le Protectorat de Bohême-Moravie.

Une vie dans la clandestinité

Et ailleurs ? Tandis qu’au front la proximité des combats peut inciter les soldats à nouer des relations intimes, à l’arrière, dans les autres pays non occupés ou « neutres », c’est souvent dans la clandestinité que gays et lesbiennes poursuivent leur vie amoureuse. Ainsi, selon la sociologue madrilène Raquel Osborne, nombre d’homosexuelles espagnoles développèrent des stratégies de dissimulation, dans un régime où les femmes étaient « au service de la famille et du patriarcat ». « Ces femmes menaient une double vie : d’un côté, une existence “correcte”, suivant le modèle hétéronormatif imposé par la dictature franquiste, de l’autre, la vie qui les intéressait, cachée sous la surface », explique-t-elle. Faux mariages avec des amis homos ou des protecteurs hétéros, célibat de façade, ils et elles parvenaient ainsi à se créer des espaces et des lieux de liberté tout en respectant, en apparence, les diktats sociaux exacerbés par le conflit.

Les modes de vie des homosexuels européens, hommes et femmes, à cette période de l’histoire restent encore largement à étudier… « Mais il faut aussi faire progresser la question de la commémoration des victimes des LGBTphobies, qui, considérées comme “déviantes”, ont longtemps été écartées des cérémonies du souvenir. Car, tandis que des monuments leur rendent hommage dans de nombreuses villes du monde, de New York à Berlin en passant par Tel Aviv, ce n’est toujours pas le cas en France. Cela n’entre-t-il pas en contradiction avec les idéaux de notre République ? », s’interroge, à juste titre, Régis Schlagdenhauffen.

Notes

-

1. En vigueur depuis 1871, il fut révisé le 28 juin 1935 (version citée).

-

2. Unité CNRS/Univ. Panthéon-Sorbonne Paris-I/Univ. Paris-Sorbonne.

-

3. Le colloque « Être homosexuel en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale » a été organisé par le Labex EHNE avec le soutien du Conseil de l’Europe.

-

4. Unité CNRS/MAEE/Bundesministerium für Bildung und Forschung/MESR/Humboldt-Universität zu Berlin.

-

5. Lire les travaux de l’historienne allemande Claudia Schoppmann.

Publié dans le journal du CNRS

20:18 Publié dans Déportation, Deuxième guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déportation, homosexuels |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2015

VOUS VAINCREZ, MAIS VOUS NE CONVAINCREZ PAS !

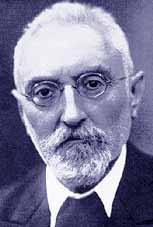

Unamuno (de) Miguel : Le philosophe basque Miguel de Unamuno était recteur de l'Université de Salamanque quand éclata la rébellion militaire en juillet 1936.

Unamuno (de) Miguel : Le philosophe basque Miguel de Unamuno était recteur de l'Université de Salamanque quand éclata la rébellion militaire en juillet 1936.

D'abord favorable au mouvement phalangiste, l'opinion d'Unamuno évolua au cours des premiers mois. Il prit en horreur, selon ses propres termes, "le tour que prenait cette guerre civile, vraiment horrible, du fait d'une maladie mentale collective, une épidémie de folie, avec un fond pathologique".

Unamuno mourut le coeur brisé, le dernier jour de 1936.

Le 12 octobre 1936, "Jour de la Race", une cérémonie eut lieu dans le grand amphithéâtre de l'Université de Salamanque, en zone nationaliste.

Au fond de l'amphithéâtre, quelqu'un lança la devise de la Légion Etrangère : Viva la Muerte ! Tous les yeux étaient maintenant fixés sur Unamuno. Il déclara : "Il y a des circonstances où se taire, c'est mentir. Car le silence peut être interprété comme un acquiescement". "Je viens d'entendre un cri nécrophile et insensé : Vive la Mort ! Et moi, qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les comprenaient pas, je dois vous dire en ma qualité d'expert, que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant". "Cette université est le temple de l'intelligence. Et je suis son grand prêtre. C'est vous qui profanez cette enceinte sacrée." "Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il n'en faut. Mais vous ne convaincrez pas. Car, pour convaincre, il faudrait que vous ayez des arguments. Or, pour cela, il vous faudrait avoir ce qui vous manque : la Raison et le Droit avec vous." |

09:16 Publié dans Actualité, Biographie, Guerre d'Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : unamuno, espagne, guerre civile |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2015

QUAND LES USA RECRUTAIENT LES NAZIS

Après la Seconde Guerre mondiale, en échange d'une généreuse récompense et de perspectives de carrière, d'anciens nazis étaient recrutés par la CIA et le FBI pour combattre l'URSS. Avec le temps, ces liens avec les nazis ont commencé à peser sur les Américains.

Les États-Unis ont activement recruté d'anciens nazis pendant la Guerre froide, révèle le livre Des nazis près de chez vous: comment les États-Unis sont devenus un refuge sûr pour les hommes de Hitler (The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler's Men). Son auteur, Eric Lichtblau, se base sur des archives déclassifiées montrant que des milliers de militaires et de chercheurs ayant servi le Troisième Reich sont partis après la Seconde Guerre mondiale de l'autre côté de l'océan à la recherche d'une vie paisible.

En échange d'une généreuse récompense et de perspectives de carrière, la CIA et le FBI exigeaient de leurs "subordonnés" des informations précieuses et une aide pour combattre leur "ennemi juré" – l'URSS.

Le recrutement d'anciens collaborateurs du Troisième Reich a commencé dans les années 1950, à l'aube de la Guerre froide. Cette décision a été prise par les dirigeants des deux principales directions des renseignements américains – Edgar Hoover et Allen Dulles. Selon eux, les ex-nazis pouvaient fournir à Washington toutes les informations nécessaires sur les plans de l'Union soviétique, explique le docteur en histoire Sergueï Bouranok:

"Premièrement, ils avaient de la valeur pour les renseignements qu'ils détenaient sur l'Union soviétique - il était question d'officiers des services secrets - concernant les méthodes de guerre contemporaine. On faisait aussi activement appel aux Biélorusses qui avaient collaboré avec le régime allemand, aux Ukrainiens, aux habitants des pays baltes, aux Hongrois et aux Croates. Le travail avec les Croates était supervisé par Hoover. Il pensait que ces régions – les Balkans, l'Europe de l'est – étaient les mieux placées pour combattre l'Union soviétique, que les informations d'anciens agents allemands aideraient à lutter contre les communistes, et il les recrutait activement. Deuxièmement, il s'agissait d'une extension du réseau d'agents à travers le monde. Parce qu'ils ne travaillaient pas seulement contre l'URSS, mais même contre leurs alliés au Royaume-Uni, ainsi qu'au Moyen-Orient et même en Israël."

Les nazis, eux, n'avaient rien à perdre car la peine de mort les attendait en Europe, ou au mieux la prison. Alors que les Américains leur proposaient une bonne rémunération et des conditions de vie correctes, déclare le docteur en histoire Dmitri Sourjik:

"On promettait la vie aux Allemands. Celle de beaucoup d'entre eux – même des criminels de bureau qui élaboraient des missiles et des armes nucléaires – était pendue à un fil. Deuxièmement, on leur promettait de l'argent. En effet, en arrivant aux USA certains experts en fusées allemands ont intégré l'armée américaine mais signaient également des contrats avec de très grands monopoles. En d'autres termes, on leur promettait la vie, une situation financière et de nouveaux documents: un nouveau départ à partir d'une page blanche."

Les volontaires étaient nombreux. Parmi les principaux informateurs des USA on compte ainsi Otto von Bolschwing, le bras droit d'Adolf Eichmann, responsable logistique de la "solution finale". Grâce à son service dévoué pour Washington Bolschwing a plus tard reçu la citoyenneté américaine. Et les exemples ne manquent pas. Cette "amitié" était profitable aux deux camps car les renseignements des nazis ont considérablement aidé les Américains, souligne l'historien Dmitri Sourjik:

"Les liens avec d'anciens criminels de guerre ont été activement exploités et ont notamment aidé les Américains pour la construction des fusées. Bien que les USA y aient travaillé, la qualité de leurs appareils était alors inférieure à celle des Soviétiques. Les chercheurs nazis ont permis de faire significativement avancer le programme américain de fusées. Puis on établissait le contact avec la clandestinité nationaliste. Et toute une pléiade de nationalistes ukrainiens a été recrutée à titre de consultants dans divers services du département d’État.

Ils étaient chargés des contacts avec la clandestinité nationaliste dans le domaine du renseignement. Ces contacts recueillaient des informations - autrement dit ils avaient construit un réseau d'informateurs sur la situation en Union soviétique."

Avec le temps, ces liens avec les nazis ont commencé à peser sur les Américains. C'est pourquoi au début des années 1980 beaucoup d'entre eux ont été "priés" de quitter leur asile et de revenir en Europe. Bien évidemment moyennant rémunération. Et les ex-nazis ont évidemment accepté.

Par Nika Filimonova, RIA Novosti

16:24 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Etats Unis | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : usa, nazis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |