19/03/2015

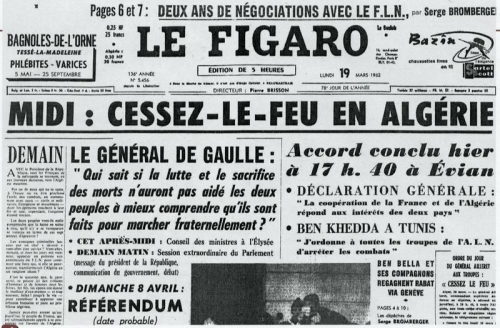

19 MARS 1962 : ALGERIE, LE CESSEZ LE FEU !

L'annonce du cessez-le-feu le 19 mars à 12 heures en Algérie fut d'abord, ici, en France, celle d'un immense soulagement. Enfin, cette guerre allait prendre fin. Depuis plusieurs années déjà, le retour de cercueils, l'arrivée de blessés avait mis fin au mythe gouvernemental de simples «opérations de maintien de l'ordre» dans «nos départements français d'Afrique du Nord».

Il n'en avait pas toujours été ainsi. Quand éclata la rébellion algérienne du 1er novembre 1954, combien dans notre pays en étaient encore aux trois départements français enseignés à l'école?

Le premier ministre de l'époque, Pierre Mendès France, son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, affirmaient que l'Algérie était la France et que ces mouvements ne relevaient que de simples opérations de police. Seuls, alors, en tant que parti, les communistes revendiquaient le droit du peuple algérien à disposer de lui-même.

La guerre devait durer près de huit ans. Guerre sans nom mais chaque jour des hommes mouraient: combattants de l'Armée de libération nationale (ALN), soldats français tombés dans une embuscade. La guerre d'Indochine était terminée depuis juillet 1954. L'armée française ne pouvant accepter sa défaite de Diên Biên Phu criait à la trahison sans comprendre que l'ère du colonialisme avait pris fin. Mais la situation en Afrique du Nord était différente. Nous n'étions plus cette fois à des milliers de kilomètres de la métropole mais à une heure d'avion, avec un million de pieds noirs, originaires de France, d'Espagne ou d'Italie. Combien de familles françaises comptaient des leurs de cet autre côté de la Méditerranée?

Il fallut des années pour remonter ce courant colonialiste. Des hommes de progrès, dans la France de 1956, n'avançaient-ils pas l'idée que la France de 1789 était meilleure que l'Islam?

Des batailles ont eu lieu comme en témoigne un film comme celui de Bertrand Tavernier «la Guerre sans nom», rappelés se rassemblant dans une église parisienne pour marquer leur refus, soldats tirant les sonnettes d'alarme des trains pour freiner leur départ, se barricadant dans une caserne de Rouen avec le soutien des communistes de la ville, alors dirigés par Roland Leroy.

Et combien de manifestations, toujours réprimées par la police, se soldant par des heures d'emprisonnement dans les commissariats de Paris et de sa banlieue, notamment.

Manoeuvres sans résultats

Une partie du peuple français crut alors que la venue du général de Gaulle au pouvoir allait achever cette guerre. «Je vous ai compris», avait-il dit aux mutins d'Alger. Mais bientôt, c'est aux combattants algériens qu'il s'adressait en en leur proposant la «paix des braves». Manoeuvres de part et d'autres sans résultats. Le temps des capitulations était passé et le peuple algérien, martyrisé, exigeait l'indépendance.

Il fallut pourtant encore quatre années de guerre, quatre années de luttes. En Algérie d'abord où le peuple, enfermé dans des camps, quadrillé dans les villes, continuait d'affirmer sa confiance dans le FLN. En France où les manifestations se multipliaient.

En 1961, la manifestation pacifique des Algériens de la région parisiennne, violemment réprimée par la police du préfet Papon, marqua le soutien total de ces immigrés envers le FLN de la même façon que les manifestants et manifestantes algérois brandissant le drapeau algérien avaient montré l'échec de la politique colonialiste. Le 17 octobre, des centaines de manifestants pacifiques ont été tués, blessés, jetés dans la Seine, enfermés dans les camps avant d'être envoyés en Algérie d'où beaucoup ont disparu.

Le 8 février 1962, après une nuit terroriste des partisans du colonialisme à Paris où une petite fille fut défigurée par une charge de plastic visant le ministre gaulliste André Malraux, des milliers de Parisiens vinrent manifester à la Bastille, contre les tueurs de l'OAS et pour la paix en Algérie par la reconnaissance du droit à l'indépendance.

La police du ministre Frey et du préfet Papon chargea au métro Charonne un cortège paisible. Sur les neuf morts, huit étaient communistes et tous membres de la CGT.

Les pourparlers de paix, engagés alors à Evian, entre représentants du gouvernement français et des combattants algériens s'accélèrent. Le 18 mars, un accord était signé, le cessez-le-feu proclamé pour le 19 mars à midi. Ce jour est désormais celui de la fin de cette guerre, celui de la fin d'un cauchemar de près de huit années.

16:00 Publié dans Actualité, Guerre, Libération | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, cessez-le feu, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

15/03/2015

LE DESTIN TRAGIQUE DE MONSIEUR FREMINVILLE

Monsieur Fréminville était un officier de marine qui avait parcouru le monde entier, ainsi qu'un des grands archéologues de la Bretagne.

Monsieur Fréminville était un officier de marine qui avait parcouru le monde entier, ainsi qu'un des grands archéologues de la Bretagne.

C'était également un savant éminent qu'on venait parfois voir de fort loin et on comprend l'étonnement des visiteurs qui n'étaient pas avertis : « Au lieu du vénérable savant à lunettes qu'on imaginait, écrivit G. Lenotre, on voyait paraître une femme mince et minaudière, vêtue d'une robe de soie, coiffée d'un chignon à la maréchale, une mouche sur la joue rasée de près et fardée ; les favoris blancs du vieux loup de mer se dissimulaient sous les rubans roses d'un bonnet à fleurs, pomponné de noeuds de dentelles rares. »

Fréminville était parfaitement conscient de l'étonnement de ses concitoyens et il essayait beaucoup de se justifier. « C'est une simple manie, disait-il, aussi innocente à satisfaire que les autres manies. » Son travestissement n'avait en effet pas de signification spéciale et le Chevalier était absolument normal. C'est là un point important pour comprendre son histoire.

En fait, il était sans doute « traumatisé » par un événement affreux qu'il avait vécu lorsqu'il était jeune et se trouvait lieutenant de vaisseau sur la Néréide. Un jour le bateau séjourna aux Antilles, et plus précisément aux Saintes. Fréminville, passionné d'histoire naturelle, passait ses journées à s'intéresser aux plantes, aux insectes, aux coquillages.

On l'avait surnommé Monsieur Coquille ou Monsieur Papillon. Il ne regardait même pas les jolies créoles de l'île. Il menait une vie qu'il trouvait passionnante jusqu'au jour où, en essayant de cueillir une branche de corail, il manqua se noyer. Après avoir été roulé par les vagues et projeté sur des rochers, il se réveilla dans une jolie chambre. Il avait été recueilli par une jeune et riche veuve qui vivait là avec sa soeur Caroline.

Sa convalescence fut agréable et rapide. Il passa des moments délicieux à se promener,à parler ou à écouter de la musique... et, on s'en doute, était devenu très amoureux de Caroline lorsque brutalement il reçut l'ordre de rembarquer. On était alors en 1822, le Romantisme faisait ses premiers pas et Caroline tomba évanouie en apprenant la nouvelle.

Puis elle passa des jours et des mois sur la plage à guetter le retour du bateau. Un jour, enfin, elle vit la Néréide au loin, mais le navire n'approcha pas de l'île et poursuivit son chemin : il avait encore une certaine mission à remplir.

Lorsqu'un peu plus tard, Fréminville revint aux Saintes, il se dirigea vers la maison de Caroline.

Il entra, mais il n'y avait personne. En passant près du cimetière, il vit une tombe toute fraîche. Sur la dalle se trouvait gravé le nom de celle qu'il aimait. Elle avait cru que le bateau ne reviendrait plus jamais et elle s'était noyée le soir du 3 novembre 1822 en tenant serrées contre elle les lettres qu'il lui avait écrites.

Fréminville tomba malade, il eut une fièvre très violente, il délira plusieurs jours. On eut peur qu'il perde la raison. Une fois guéri, il semblait normal mais, en retournant à Brest, il rapportait avec lui la robe avec laquelle on avait retrouvé Caroline. Et cette robe, il lui arrivait souvent de la vêtir.

Il en arrivait parfois à se croire être la jeune fille qu'il avait aimée, comme s'ils ne formaient plus qu'un. Il signait souvent Caroline et écrira même un petit livre sous ce nom. « Parfaitement raisonnable sur tout ce qui concernait et sa profession et la science, écrira Lenotre, il était devenu fou du seul amour qu'il avait connu. » On le verra même signer ses lettres La chevalière de Fréminville.

France Télévision

19:25 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : freminville |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2015

De février 1945 à mai 1946, la longue naissance des comités d’entreprise

Vieille revendication du monde ouvrier, les comités d’entreprise sont nés de la volonté du Conseil national de la Résistance. D’abord sous la forme d’une ordonnance quasiment sans contenu puis dans un texte bien plus progressiste soutenu par Ambroise Croizat.

La revendication d’un accès des travailleurs à la gestion des entreprises est aussi vieille que le mouvement ouvrier. Elle traverse les luttes du XIXe siècle, s’affirmant notamment dès 1884 chez Schneider au Creusot par la volonté ouvrière d’imposer une gestion indépendante de la caisse de secours.

Cette aspiration au contrôle des entreprises se prolongera dans les grèves lancées par les fédérations CGT des cheminots et des métaux entre 1914 et 1918 et surtout après 1920. Parce qu’elle était inspirée par l’expérience de la révolution soviétique, elle fut qualifiée de « soviet d’usine » par le Comité des forges. Portées par les mouvements de mai 1936, elles recevront un début d’application sous le Front populaire à travers l’institution des conventions collectives et des délégués ouvriers.

Avec les orages de la guerre, la suppression des libertés syndicales et l’institution de la charte du travail prônant la collaboration du capital et du travail, le régime de Pétain fit taire toutes ces revendications en les noyant dans de vagues « comités sociaux » désignés par le patronat lui-même. Il faut attendre l’affirmation de la résistance et l’espoir nourri au cœur des maquis d’offrir à la France un visage social de dignité pour voir germer ce que l’on appellera les comités d’entreprise.

Ils naissent à la convergence de deux réflexions collectives. La première est menée depuis le sol français par le Conseil national de la Résistance qui mûrit un programme où apparaît l’idée de l’association des travailleurs à la gestion des entreprises. La seconde est initiée sous la maîtrise d’œuvre d’Ambroise Croizat, depuis Alger.

Nommé dès sa libération du bagne pétainiste par la CGT clandestine président de la commission du Travail de l’Assemblée consultative qui entoure le Comité français de libération nationale dirigé par de Gaulle, il façonne au cœur d’une équipe de syndicalistes les grands volets de l’invention sociale de la Libération.

Au centre de cette innovation s’impose l’idée d’un véritable contrôle ouvrier de l’appareil économique.Son intervention sur Radio Alger le 6 janvier 1944 en donne la mesure : « Les larmes n’auront pas été vaines. Elles accoucheront bientôt, sur un sol libéré, la France de la sécurité sociale et des comités d’entreprise. »

Cette double réflexion peaufinée entre Alger et la France clandestine trouvera enfin réalité dans l’un des articles lumineux du programme du CNR publié le 15 mars 1944 : « Nous réclamons l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale impliquant l’éviction des féodalités financières… et la participation des travailleurs à la direction de l’économie. »

Dans le climat insurrectionnel de la France libre, face à un patronat déconsidéré par sa collaboration, la classe ouvrière, grandie par sa résistance, va s’emparer des orientations du CNR pour tenter de créer de multiples « comités spontanés » visant à exiger un réel contrôle ouvrier des entreprises.

« Nous réclamons l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale impliquant l’éviction des féodalités financières… »

Ainsi naquirent une floraison de comités à la production, de comités patriotiques, et même des comités de gestion, comme ce fut le cas dans l’Allier et à Lyon. Il y eut même des réquisitions collectives avec directions provisoires à Marseille. Inquiet devant la poussée subversive de ces « comités d’usine » et poussé par les directions d’entreprise, le général de Gaulle orienta le débat vers la publication d’une ordonnance moins périlleuse pour l’ordre établi.

Promulguée le 22 février 1945 par Alexandre Parodi, ministre du Travail, sous une forte pression patronale et contre les propositions avant-gardistes de l’Assemblée consultative menée par Croizat, elle déçut profondément les syndicalistes. Privant les comités d’entreprise de pouvoirs de décision économique, elle mettra uniquement l’accent sur l’autorité des nouvelles institutions en matière de gestion des œuvres sociales.

Il faudra attendre les élections de la « Constituante » d’octobre 1945 et la forte poussée communiste (26,2 % des voix) pour redonner aux CE les attributions réclamées par la classe ouvrière. Nommé ministre du Travail le 13 novembre 1945, Ambroise Croizat, par la loi du 16 mai 1946, modifie en profondeur l’ordonnance.

Elle double le nombre des entreprises concernées en réduisant le seuil de l’effectif de 100 à 50 salariés, donne au CE un droit d’information (et non plus de consultation) sur l’organisation et la marche de l’entreprise. Doublant les heures de délégation des salariés élus et réduisant l’âge d’éligibilité à 21 ans, elle ajoute au pouvoir de l’institution le droit d’information obligatoire sur les bénéfices et les documents remis aux actionnaires ainsi que la précieuse assistance d’un expert-comptable.

Au total et malgré les déréglementations qui vont suivre, le comité d’entreprise reste l’un des grands conquis sociaux du siècle, formidable outil d’émancipation populaire par le biais des activités sociales et culturelles.

REPÉRES

8 juin 1936. Accords de Matignon : création des délégués du personnel.

1941. Le gouvernement de Vichy crée les comités sociaux d’établissement qui ne débattent que des questions sociales.

19 novembre 1944. Ordonnance instituant les comités d’entreprise. Les questions économiques y sont consultatives.

26 mai 1946. Loi défendue par Ambroise Croizat.

LE CCOS EDF-GDF, un cas unique en France… C’est le 8 avril 1946, dans le sillage de la nationalisation d’EDF-GDF et du statut des électriciens et gaziers du 21 juin, que naît le Conseil central des œuvres sociales (CCOS). Œuvre essentielle de Marcel Paul, ministre communiste de la Production industrielle dès novembre 1945, il affiche une double originalité.

Géré uniquement par les travailleurs, il est financé sur le 1 % minimum des recettes d’EDF-GDF et non sur la masse salariale. Malgré les attaques dont il fait l’objet dès sa création de la part des gouvernements successifs et du patronat, le CCOS, qui deviendra CCAS en 1964, est à l’origine d’un fabuleux développement des activités sociales et culturelles : centres de santé et de repos, centres de vacances jeunes ou adultes, bibliothèques, expériences culturelles…

17:46 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Libération, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : comité d'entrepris, ce, cgt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |