22/09/2014

DEPORTATION : DRANCY-LE BOURGET / LA GARE OUBLIEE

La Seconde Guerre mondiale fit 55 millions de morts, dont une majorité de civils. Aux victimes militaires, à celles de la répression (résistants, otages et personnes massacrées), à celles des bombardements, s’ajoutent les morts des persécutions nazies (les Juifs, les tziganes, les handicapés physiques et mentaux ou les homosexuels).

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la destruction d’un peuple fut programmée sur les bases d’une haine antisémite qui allait conduire à un génocide massif et industrialisé d’au moins 5,2 millions de Juifs d’Europe. 2 700 000 personnes furent assassinées dans les chambres à gaz des centres de mise à mort, 1 300 000 par les Einsatzgruppen, 800 000 de privations dans les ghettos.

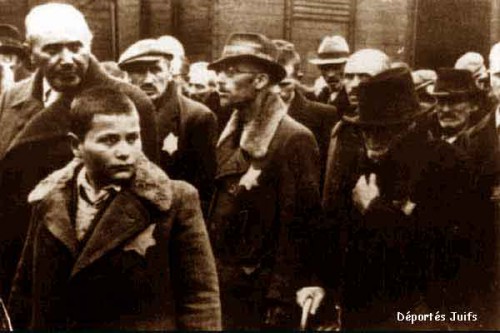

En France, la « solution finale » entraîna la déportation de près de 74 000 déportés, par 74 convois, entre mars 1942 et août 1944. Moins de 5 000 revinrent.

Avec le camp de Drancy et les gares du Bourget et de Bobigny, la banlieue Nord-Est de Paris fut au coeur de cette machinerie du meurtre.

D'août 1941 à août 1944, le camp d'internement de Drancy ou camp de Drancy a été la plaque tournante de la politique de déportation antisémite en France.

Situé au nord-est de Paris, dans la ville de Drancy (alors département Seine, aujourd'hui Seine-Saint-Denis, ce camp a été pendant trois ans le principal lieu d'internement avant déportation depuis la gare du Bourget (1942-1943) puis la gare de Bobigny (1943-1944) vers les camps d'extermination nazis ; pour la majorité des convois ce fut pour Auschwitz. Neuf Juifs déportés de France sur dix passèrent par le camp de Drancy lors de la Shoah.

Situé au nord-est de Paris, dans la ville de Drancy (alors département Seine, aujourd'hui Seine-Saint-Denis, ce camp a été pendant trois ans le principal lieu d'internement avant déportation depuis la gare du Bourget (1942-1943) puis la gare de Bobigny (1943-1944) vers les camps d'extermination nazis ; pour la majorité des convois ce fut pour Auschwitz. Neuf Juifs déportés de France sur dix passèrent par le camp de Drancy lors de la Shoah.

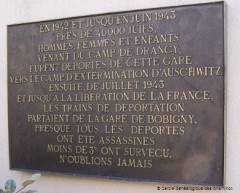

Si la gare de Bobigny est devenue un lieu de mémoire consacré au souvenir des déportés, cela n'est pas le cas pour la gare du Bourget-Drancy où seule une seule plaque rappelle ce souvenir. A Drancy, Cité de la Muette où était le camps de détention un wagon témoigne de cet épisode historique dramatique.

Rappel historique : les départs massifs depuis la gare du Bourget, été 1942-été 1943

Rappel historique : les départs massifs depuis la gare du Bourget, été 1942-été 1943

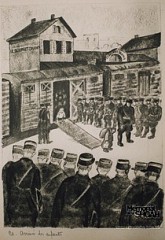

(photo : Arrivée à la gare du Bourget des enfants internés dans les camps du Loiret en août 1942)

La réunion du 11 juin 1942, qui se tient à Berlin autour d'Adolf Eichmann, initie la déportation systématique de l'ensemble des Juifs d'Europe de l'Ouest.

La déportation de 40 000 Juifs de France est programmée. Drancy devient le camp de rassemblement et de départ des déportés juifs de France.

Pour disposer d'un nombre suffisant de personnes à déporter, la grande rafle dite du Vel'd'Hiv' est organisée à Paris les 16 et 17 juillet 1942.

Plus de 37 000 Juifs sont déportés depuis la gare du Bourget de la mi-juillet à début novembre 1942.

Après cet important programme, les convois ne reprennent qu'en février 1943, à un rythme moins soutenu, dû à des difficultés de transport. Il s'agit aussi de ne pas braquer les autorités de Vichy, toujours opposées aux arrestations systématiques des Juifs français. L'Italie s'oppose également à l'arrestation des Juifs dans sa zone du sud-est de la France.

Deux gares, très proches l’une de l’autre, sont situées au Bourget. Elles font parties d’un même ensemble ferroviaire, à proximité également d’une importante gare de triage et d’un noeud permettant la connexion entre le réseau de la grande ceinture et un des réseaux du Nord-Est de la France, qui relie la Gare du nord à Soissons et au-delà jusqu’à la frontière Belge. La station du Bourget-Drancy (aujourd’hui RER B) est aujourd’hui desservie par la ligne reliant la gare du Nord à Soissons.

Cette ligne construite entre 1860 et 1864, par la compagnie des chemins de fer du Nord est alors appelée ligne de la Plaine (Saint-Denis) à Hirson. La gare est construire dans cette période et complètement détruite par les Prussiens lors de la guerre franco-prussienne de 1870, elle est reconstruite en 1871.

Elle est rénovée en 2008, dans le cadre du programme RER B Nord, le bâtiment principal est remis à neuf, des ascenseurs installés et les quais modernisés.

Du 27 mars 1942 au 23 juin 1943, quarante-deux convois de déportation du camp de Drancy sont partis de la gare du Bourget-Drancy (réseau Nord), essentiellement pour Auschwitz.

Du 27 mars 1942 au 23 juin 1943, quarante-deux convois de déportation du camp de Drancy sont partis de la gare du Bourget-Drancy (réseau Nord), essentiellement pour Auschwitz.

Les 21 convois de déportation de Drancy partis du 18 juillet 1943 au 17 août 1944 sont partis de la gare de Bobigny Grande Ceinture.

Selon le décompte de Serge Klarsfeld et des FFDJF (Fils et filles des déportés juifs de France), 40 450 déportés sont partis de la gare du Bourget-Drancy et 22 450 de la gare de Bobigny.

Sources : l’Association pour l’Histoire du Chemin de fer Français. Bruno Carrière et Bernard Collarday « L’aventure de la grande Ceinture ». Thomas Fontaine-Guillaume Tozer, Les gares de déportation de la région parisienne, brochure du CG9, Wikipédia

TEMOIGNAGES

Mon oncle Hersz Wolf a été interné à Drancy (Seine) du 21/08/1941 au 26/03/1942. Il figure sur la liste des internés juifs avec le n° 373 (raturé n° 366) chambre 12 escalier 8, profession manutentionnaire.

Mon oncle Hersz Wolf a été interné à Drancy (Seine) du 21/08/1941 au 26/03/1942. Il figure sur la liste des internés juifs avec le n° 373 (raturé n° 366) chambre 12 escalier 8, profession manutentionnaire.

Il a été déporté à Auschwitz du 27/03/1942 au 24/05/1942 par le convoi n° 1, gare de départ du Bourget-Drancy, via le camp de Royallieu-Compiègne.

Ce train sera escorté jusqu'à la frontière allemande par des gendarmes français. Il a été déclaré Mort pour la France. Il avait 22 ans. Sa fiancée Paule se suicidera en apprenant sa mort.

[Klarsfeld II pages 345-348]

Josef et Necha GOLDMANN alors agés respectivement de 38 et 37 ans sont arrétés à leur domicile dans la région de Poitiers par la police française du régime de Vichy sous les yeux de leur enfants cachés Léon et Sophie. Sophie GOLDMANN STEINLING, la grand-mère de mon époux vie toujours à Metz.

Josef et Necha GOLDMANN alors agés respectivement de 38 et 37 ans sont arrétés à leur domicile dans la région de Poitiers par la police française du régime de Vichy sous les yeux de leur enfants cachés Léon et Sophie. Sophie GOLDMANN STEINLING, la grand-mère de mon époux vie toujours à Metz.

Ses parents sont donc incarcérés dans un premier temps dans un camps à Poitier puis transféré à Drancy. Le 06/11/1942 ils sont 1.000 enfants, femmes et hommes regroupés dans un train en gare du Bourget, il s’agit du convoi n°42.

Après 3 jours de voyages ils arrivent à Auschwitz où ils sont presque tous gazés et brûlés dès leur arrivés. La grand-mère d’Arnaud, nous a raconté qu’à la fin de la guerre elle allait tous les jours à la gare d’où revenaient les « survivants » des camps dans l’espoir de retrouver ses parents… qui ne sont jamais rentrés !

ML - Soissons

18:32 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déportation, le bourget, drancy |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2014

Palestine, les traces de la mémoire

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale.

Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe.

L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire. Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes.

Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ?

Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël.

À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation.

Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins.

Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret.

En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne).

En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies.

Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens.

Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes.

Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein.

La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

Rosa Moussaoui pour l'Humanité : http://www.humanite.fr/palestine-les-traces-de-la-memoire...

Palestine, les traces de la mémoire

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale. Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe. L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire. Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes. Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ? Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël. À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation. Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins. Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne). En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins. Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne). En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

10:02 Publié dans Actualité, Culture, Guerre, International, L'Humanité, Monuments | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, palestine, nakba, tel aviv |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2014

JEAN JAURES : COMMENT JUGER LES REVOLUTIONNAIRES

Il est toujours permis à l'historien d'opposer des hypothèses au destin.

Il est toujours permis à l'historien d'opposer des hypothèses au destin.

Il lui est permis de dire : Voici les fautes des hommes. voici les fautes des partis et d'imaginer que, sans ces fautes, les évènements auraient eu un autre cours.

J'ai dit aussi comment, après l'écrasement de l'hébertisme et du dantonisme il fut frappé de doute, d'aveuglement et de vertige.

Mais, ce qu'il faut jamais oublier, quand on juge ces hommes, c'est que le problème qui leur était imposé par la destinée était formidable et sans doute "au dessus des forces humaines".

Peut-être n'était-il pas possible à une seule génération d'abattre l'Ancien Régime, de créer un un droit nouveau, de susciter des profondeurs de l'ignorence, de la pauvreté et de la misère un peuple éclairé et fier, de lutter contre le monde coalisé des tyrans et des esclaves, de tendre et d'exaspérer dans ce combat toutes les passions et toutes les forces et d'assurer en même temps l'évolution du pays enfiévré et surmené vers l'ordre normal de la liberté réglée.

Il a fallu un siècle à la France de la Révolution, d'innombrables épreuves, des rechutes de monarchie, des réveils de république, des invasions, des démembrements, des coups d'Etat, des guerres civiles pour arriver enfin à l'organisation de la République, à l'établissement de la liberté égale par le suffrage universel.

Les grands ouvriers de révolution et de démocratie, qui travaillèrent et combattirent il y a plus d'un siècle, ne nous sont pas comptables d'une oeuvre qui ne pouvait pas s'accomplir que par plusieurs générations.

Les grands ouvriers de révolution et de démocratie, qui travaillèrent et combattirent il y a plus d'un siècle, ne nous sont pas comptables d'une oeuvre qui ne pouvait pas s'accomplir que par plusieurs générations.Devenue introuvable depuis plus de vingt ans, l'Histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès est pourtant une des plus importantes histoire des événements révolutionnaires jamais écrites. Reconnue comme source d'inspiration majeure par les plus grands historiens à l'échelle internationale, elle fut une des premières histoires de la Révolution qui traita de dimensions jusqu'alors presque inconnues : les mouvements populaires, l'histoire économique mais aussi l'histoire des mouvements révolutionnaires en Europe et les luttes anticoloniales au sujet desquels presque personne n'avait porté attention avant lui...

15:35 Publié dans Actualité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la révolution française, jean jaurès |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |