12/08/2013

CHARLIE CHAPLIN UN HUMANISTE !

Le principal ressort comique de chaplin est la dignité. Son Charlot est un vagabond qui se veut gentleman. Cette prétention burlesque n'exclut pas la noble revendication de la dignité humaine, dont la conquête implique la ridiculisation des dignitaires indignes : policemen, gardiens de prison, comtes, banquiers, usuriers, costauds...

Le principal ressort comique de chaplin est la dignité. Son Charlot est un vagabond qui se veut gentleman. Cette prétention burlesque n'exclut pas la noble revendication de la dignité humaine, dont la conquête implique la ridiculisation des dignitaires indignes : policemen, gardiens de prison, comtes, banquiers, usuriers, costauds...

Dans l'Evadé écrivait Chaplin : Je mange une glace sur un balcon avec une jeune fille. A l'étage au-dessous je place une dame forte, respectable et bien habillée. En mangeant ma glace, je laisse tomber une cuillerée qui glisse à travers mon pantalon et, du balcon, vient tomber dans le cou de la dame. Le premier rire est engendré par mon propre embarras.

Le second et de beaucoup le plus grand résulte de l'arrivée de la glace sur le cou de la dame qui hurle et se met à sauter...Si simple que cela semble, il y a deux éléments de la nature humaine qui sont visés ici : l'un est le plaisir pris par le public à voir la richesse et le luxe en peine ; l'autre est la tendance du public à ressentir les mêmes émotions que l'acteur.L'une des choses les plus vite apprises au théâtre est que le peuple, en général, est satisfait de voir les gens riches avoir la plus mauvaise part.

Si j'avais fait tomber la glace dans le cou d'une pauvre femme de ménage, au lieu de rire, c'eût été de la sympathie qui fût née pour la femme. De même une femme de ménage ,n'ayant aucune dignité à perdre, le fait n'eut pas été drôle. Laisser tomber la glace dans le cou d'une riche, c'est lui faire arriver juste ce qu'elle mérite.

QUITTE LES ETATS UNIS

En Septembre 1952 Charlie Chaplin quitte les Etats Unis, pour Londres, il n'y reviendra que 20 ans plus tard, pour y recevoir un Oscar spécial à Hollywood.

En Septembre 1952 Charlie Chaplin quitte les Etats Unis, pour Londres, il n'y reviendra que 20 ans plus tard, pour y recevoir un Oscar spécial à Hollywood. A la mort de Chaplin, Aragon fut de ceux qui eurent le mot juste pour saluer le dernier voyage du Vagabond.

A la mort de Chaplin, Aragon fut de ceux qui eurent le mot juste pour saluer le dernier voyage du Vagabond.Dans l'Humanité du 26 Décembre 1977, l'auteur des Cloches de Bâle, d'Aurélien écrivait :

"Je ne sais pas s'il y a jamais eu d'homme qui ait eu des yeux comme les siens pour nous faire voir à la fois les pires âmes et les plus doux regards.

Dans le Dictateur Chaplin renonce à toute métaphore et attaque de front Hitler et l'hitlérisme. Le film fut terminé au moment où les troupes allemandes entraient à Paris et présenté peu après dans une Amérique non belligérante, où les isolationnistes étaient puissants.Chaplin fut accusé de bellicisme, traité de juif et de non-Américain. La critique fut hostile. Mais la dramatique actualité du sujet conquit le public. Dans le Dictateur Chaplin renonce à toute métaphore et attaque de front Hitler et l'hitlérisme. Le film fut terminé au moment où les troupes allemandes entraient à Paris et présenté peu après dans une Amérique non belligérante, où les isolationnistes étaient puissants.Chaplin fut accusé de bellicisme, traité de juif et de non-Américain. La critique fut hostile. Mais la dramatique actualité du sujet conquit le public.Chaplin jouait dans ce film deux hommes à petite moustache : le traditionnel Charlot (un petit barbier juif) et un Adolf Hitler à la fois terrifiant et grotesque. La terreur se déchaînait quand le barbier et sa fiancée étaient traqués, dans les rues désertes, par la voix géante de Hynkel-Hitler appelant au progrom et au massacre. Le ridicule tenait sa place dans les traditionnelles batailles de tartes à la crème entre le Führer allemand et Mussolini. Le rire est un légitime moyen de combat contre les tyrans. |

11:44 Publié dans Biographie, Cinéma, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie chaplin, charlot, usa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2013

LEODILE BERA : ECRIVAIN COMMUNARDE

« Vive la Bourse, la France se meurt ! » écrivait, pendant le siège de Paris, la journaliste, romancière et féministe qui prit une part active à la Commune, aux côtés de Louise Michel.

« Vive la Bourse, la France se meurt ! » écrivait, pendant le siège de Paris, la journaliste, romancière et féministe qui prit une part active à la Commune, aux côtés de Louise Michel.

« On a flétri du nom d’assassins les assassinés, de voleurs, les volés, de bourreaux les victimes. » Le 27 septembre 1871 à Lausanne, au cinquième congrès de la Ligue de la paix et de la liberté, ces mots sont ceux de la romancière et journaliste André Léo, un pseudonyme littéraire, construit avec le prénom de ses deux enfants.

Quatre mois après la Commune, dans son discours intitulé la guerre sociale, elle défend ses combattants et ses combattantes dont elle fut, elle fustige les versaillais. Elle dénonce un véritable complot contre le peuple jusqu’à ce qu’il se concrétise dans le massacre des Parisiens, transformant la capitale en « un immense abattoir humain ».

L’histoire officielle n’a jamais cessé de se venger de la Commune. Par la haine, par la caricature et par le silence. L’histoire révolutionnaire elle-même a laissé peu de place aux femmes.

André Léo, pourtant, fut une belle et grande figure. Féministe qui se bat très tôt pour l’égalité des salaires mais aussi pour le droit des femmes à aimer librement, anarchiste qui n’hésite pas à critiquer Bakounine aussi bien que Marx, proche de Louise Michel avec qui elle fonde en 1869 la Société de revendication des droits de la femme.

Collaboratrice également du journal le Droit des femmes, elle y combat les thèses de Proudhon qui a prétendu justifier de façon scientifique l’infériorité des femmes dans tous les domaines. « Lorsque l’intelligence de la femme aura cessé d’être enfermée systématiquement dans les premiers moules de la conception humaine ; quand on lui aura rendu l’air et la liberté ; quand elle recevra une instruction semblable à celle de l’homme… Alors nos physiologistes pourront reprendre leurs balances et recommencer leurs calculs. » « On ne naît pas femme, on le devient », écrira Simone de Beauvoir bien plus tard.

Léodile Bera naît le 18 août 1824 à Lusignan, dans la Vienne, lieu de résidence de la fée Mélusine qui a la particularité de se transformer le soir en serpent à l’abri des regards. Son grand-père fut un révolutionnaire, créateur en 1791 de la Société des amis de la Constitution, son père a été officier de marine puis est devenu juge de paix.

Elle vit dans un milieu cultivé de la moyenne bourgeoisie, profite de la bibliothèque familiale. En 1851, elle publie son premier roman, Une vieille fille, qui sera suivi de nombreux autres qui vont lui assurer une réelle notoriété dans le monde des lettres. Son inspiration est à certains égards proche de celle de George Sand. Dans Une vieille fille, le jeune héros finit par épouser une femme plus âgée dont il est devenu amoureux, comme François le Champi chez Sand. Elle aime aussi les paysans, qu’elle pare de bon sens et de simplicité, d’une sorte de vérité dans leur proximité avec la terre. Elle les défendra à juste titre contre Bakounine et d’autres qui ne veulent voir en eux que des rustres et des lourdauds. La même année que paraît Une vieille fille, elle épouse Pierre Grégoire Champseix, un journaliste et intellectuel progressiste, rédacteur de la Revue sociale. Ils ont deux enfants donc, et vivent en Suisse, mais Pierre Grégoire meurt en 1863.

André Léo vit de sa plume, comme romancière et journaliste. Dans la Coopération, elle publie, en 1867, des reportages sur le travail, comparant en particulier les salaires des hommes et ceux des femmes. Dans les campagnes, pour les hommes, un franc la journée avec la nourriture alors que « pour les femmes, le prix varie de 40 à 50 centimes avec la nourriture. (…) Dans les villes, pour les ouvrières, la journée est la même que celle des pauvres femmes des campagnes, 40 à 50 centimes. Cela est dû au travail des couvents, qui jettent à prix réduit sur le marché d’énormes quantités de linge confectionné. » Elle plaide et milite également pour la création d’associations ouvrières, à la fois pour de meilleures conditions de travail et pour la formation intellectuelle et morale des associés.

Revenue à Paris, elle assiste avec 200 000 personnes aux obsèques du journaliste Victor Noir, progressiste et républicain tué en duel. Le climat est tendu. Elle est avec Louise Michel. Elle est habillée en homme avec un poignard caché sous ses habits. Quelques mois plus tard, toujours avec Louise Michel, elle lance une pétition pour sauver des blanquistes condamnés à mort. Les exécutions seront renvoyées, deux jours avant la chute de l’empire.

Pendant la guerre avec la Prusse, elle milite au sein du Comité de vigilance de Montmartre. Le 18 septembre 1870, toujours avec Louise Michel, elle manifeste à l’hôtel de ville pour demander des armes pour Strasbourg assiégée. Toutes deux sont arrêtées puis libérées. Elle fonde le journal la République des travailleurs et critique avec le culte des chefs « le fétichisme politique », conséquence « du fétichisme religieux ». Elle en appelle sans cesse au peuple face à ces belles fortunes « pétries de tes misères, de la souffrance de ta femme, de la mort de ton enfant… Vive la Bourse ! La France se meurt » !

Elle est évidemment avec la Commune dès le 17 mars, comme journaliste toujours, oratrice, membre du Comité des citoyennes du 17e arrondissement, de l’Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés qui est aussi la section féminine française de l’internationale… Elle s’efforce de faire comprendre ce qui se passe à Paris à la province et publie, à 100 000 exemplaires, un appel « Aux travailleurs des campagnes » : « Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. (…) Si Paris tombe, le joug de la misère retombera sur votre cou. »

Elle est évidemment avec la Commune dès le 17 mars, comme journaliste toujours, oratrice, membre du Comité des citoyennes du 17e arrondissement, de l’Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés qui est aussi la section féminine française de l’internationale… Elle s’efforce de faire comprendre ce qui se passe à Paris à la province et publie, à 100 000 exemplaires, un appel « Aux travailleurs des campagnes » : « Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. (…) Si Paris tombe, le joug de la misère retombera sur votre cou. »

Dans les débats de la Commune même, elle se prononce pour la lutte armée, face aux versaillais : « Il n’est aucune conciliation qui ne serait une trahison à la cause républicaine. » Mais quand la Commune décide de supprimer les journaux d’opposition, elle demande le respect inconditionné de la démocratie : « Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ? »

En exil, elle poursuivra ses activités de journaliste et d’oratrice politique avant de reprendre, en 1876, une carrière encore plus intense de romancière, publiant également en feuilleton, dans le Siècle. Elle ne dérogera jamais de son engagement féministe et de gauche. Léodile Bera est morte le 20 mai 1900. Elle est enterrée au cimetière d’Auteuil, à Paris, près de son époux et de ses deux enfants.

10:35 Publié dans Biographie, L'Humanité, La Commune | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léodile bera, la commune |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2013

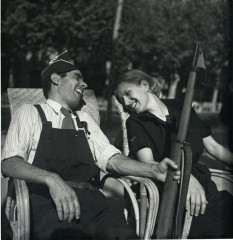

GERDA TARO, L’ETERNELLE JEUNESSE !

1911-1937, journaliste reporter de Ce Soir, tuée en juillet 1937, sur le Front de Brunette, Espagne, dans l’exercice de sa profession.

1911-1937, journaliste reporter de Ce Soir, tuée en juillet 1937, sur le Front de Brunette, Espagne, dans l’exercice de sa profession.

Sur sa tombe, au Père Lachaise, cette stèle enlevée par la préfecture de Paris en 1942 parce que la référence à la guerre d’Espagne était considérée comme une insulte à la politique de collaboration était rappelée en quelques mots qui était Gerda Taro.

A côté de la stèle une petite statuette représentant Horus, le dieu oiseau, symbole de la vie et de la résurrection dans l’Egypte ancienne porte à cette combattante, cette journaliste photographe exceptionnelle l’éternelle jeunesse.

A côté de la stèle une petite statuette représentant Horus, le dieu oiseau, symbole de la vie et de la résurrection dans l’Egypte ancienne porte à cette combattante, cette journaliste photographe exceptionnelle l’éternelle jeunesse.

Louis Aragon, le directeur de ce Soir sur sa tombe, avec à ses côté Pablo Neruda, le futur prix Nobel de Littérature, et Paul Nizan, le jour de son enterrement précisait que pour ce voyage, pour l’éternité « toutes les fleurs du monde s’était donné rendez vous ». Quel bel hommage…

Capa, son ami photographe et dans la vie, créateur de l’agence Magnum, l’a immortalisé quelques jours avant , avec une photo où Gerda Taro est accroupie sur une borne. Prédilection ?

Capa, son ami photographe et dans la vie, créateur de l’agence Magnum, l’a immortalisé quelques jours avant , avec une photo où Gerda Taro est accroupie sur une borne. Prédilection ?

Sur cette borne est inscrit PC, un clin d’œil aux idées de Gerda, très proche du Parti communiste, mais qui en réalité signifiait « partido communal », c’est-à-dire limite de la commune.

GERDA TARO : LA PREMIERE FEMME REPORTER DE GUERRE

Gerda Taro a été considéré comme la première femme photographe reporter de guerre, la première aussi tué au combat , mais d’autres femmes aussi l’avaient précédés dans des missions difficiles.

Gerda Taro a été considéré comme la première femme photographe reporter de guerre, la première aussi tué au combat , mais d’autres femmes aussi l’avaient précédés dans des missions difficiles.

Marie Claude Vailland Couturier pour Vu, Regard, et l’Humanité avaient aussi réalisés des reportages photographiques périlleux en Allemagne des 1933, deux mois après l’accession d’Hitler au pouvoir ou elle avait réalisé clandestinement les clichés des camps d'Oranienburg et de Dachau, publiés à son retour en France, et également en Espagne en suivant les Brigades internationales.

Déporté à Auschwitz en 1943 pour faits de résistance, rescapée des camps de la mort, Marie Claude Vaillant Couturier sera élue députée communiste pratiquement sans discontinuer de 1945 à 1973.

Kati Horna, hongroise d’origine, 25 ans aussi avait aussi réalisé un reportage photos pour le compte du gouvernement Républicain espagnol en 1937.

Tina Modotti, communiste convaincu était aussi venue en Espagne et avec cette conviction qui sûrement était partagée par Gerda Taro qu’elle avait encontre souvent : « La photographie est faite pour enregistrer la vie objective dans toutes ses manifestations. Si l’on ajoute la sensibilité, la compétence du sujet, en ayant une idée claire de la place qu’elle doit occuper dans l’Histoire, je crois Qu’elle est digne de jouer un rôle dans la révolution sociale à laquelle nous devons contribuer ».

Tina Modotti, communiste convaincu était aussi venue en Espagne et avec cette conviction qui sûrement était partagée par Gerda Taro qu’elle avait encontre souvent : « La photographie est faite pour enregistrer la vie objective dans toutes ses manifestations. Si l’on ajoute la sensibilité, la compétence du sujet, en ayant une idée claire de la place qu’elle doit occuper dans l’Histoire, je crois Qu’elle est digne de jouer un rôle dans la révolution sociale à laquelle nous devons contribuer ».

Tina Modotti est morte en 1942, au Mexique dans des conditions inexpliquées.

Gerda Taro partageait bien aussi, le même idéal éthique et probablement politique que Marie Claude Vaillant Couturier. Pour elles l’expression de Robert Capra qui disait « Dans une guerre, il faut détester ou aimer quelqu’un, en tout cas prendre position, sinon on ne supporte pas ce qui se passe » avait tout son sens.

Gerda Taro avait pris position, clairement pour les Républicains Espagnols dans ses reportages et dans la vie et pour le Front Populaire en France.

Gerda Taro avait pris position, clairement pour les Républicains Espagnols dans ses reportages et dans la vie et pour le Front Populaire en France.

Née le 1er aout 1910, à Stuttgart, en 1933, à 23 ans elle est arrêtée avec l’arrivée de Hitler au pouvoir pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Elle est libérée quelques jours plus tard en faisant valoir son passeport polonais. Elle part ensuite en France.

Elle vit quelques temps à Paris, devient secrétaire de l’agence Allianc-Photo où elle rencontre Robert Capa qui la forme à la photographie et qui deviendra son ami.

Gerda Taro ( de son vrai nom Gerda Pohorylles) s’inscrit à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (Aear, proche du PCF), alors dirigée par Louis Aragon.

Elle est remarquée pour sa beauté naturelle ( la « pequeña rubia » - la petite blonde) comme le disait amicalement les espagnols, son intelligence, sa culture, sa spontanéité.

Aimant passionnément la vie, sentant sans doute son éphémérité, elle était qualifié par Hemingway de «putain» lui qui a collectionné les conquêtes féminines toute sa vie, mais il est vrai que ce mot n’a pas d’équivalent chez les hommes.

En 1936, au déclenchement de la guerre civile elle se rend en Espagne, où comme le disait avec juste raison, Louis Aragon elle s’est conduit en « héroïne » apportant son soutien et son encouragement aux soldats républicains et aux civils et effectuant des reportages photographiques exceptionnels dans les zones de guerres les plus dangereuses pour porter témoignage dans le monde entier de cette tragédie qui préparait la deuxième guerre mondiale.

En 1936, au déclenchement de la guerre civile elle se rend en Espagne, où comme le disait avec juste raison, Louis Aragon elle s’est conduit en « héroïne » apportant son soutien et son encouragement aux soldats républicains et aux civils et effectuant des reportages photographiques exceptionnels dans les zones de guerres les plus dangereuses pour porter témoignage dans le monde entier de cette tragédie qui préparait la deuxième guerre mondiale.

C’est en effectuant un de ces reportages qu’elle meurt le 25 juillet 1937 après avoir été heurté par un tank près de Brunete alors qu’elle était sur un marchepied d’une voiture où elle était montée pour quitter le village tombé aux mains des insurgés fascistes sur une la route de Brunete à Madrid, alors que les Stuka et les Heikel allemands de la Légion Condor bombardaient sans relâche les troupes républicaines.

En la ramenant à Madrid grièvement blessée pour ces dernières heures l’infirmière américaine présente a témoigné de ces derniers mots : « Est-ce que mes appareils (caméras) sont cassés ? Ils sont neufs. Est-ce qu’ils sont bien là ? ».

Son appareil de photo c’était son arme, plus puissant et efficace qu’un fusil-mitrailleur, qu’un stuka, témoignage pour l’histoire et l’éternité de la barbarie humaine, fasciste et nazie et de la souffrance d‘un peuple.

Son appareil de photo c’était son arme, plus puissant et efficace qu’un fusil-mitrailleur, qu’un stuka, témoignage pour l’histoire et l’éternité de la barbarie humaine, fasciste et nazie et de la souffrance d‘un peuple.

C’est le 1er aout 1937, le jour de ces 27 ans qu’elle est enterrée au Père Lachaise à Paris.

Pour écrire cet article j’ai utilisé plusieurs sources et notamment les écrits de François Maspéro dans son livre « L’ombre d’une photographe, Gerda Taro », publié au Seuil et que je vous recommande

Photos Capa, Gerda Taro, Anonyme

14:51 Publié dans Biographie, International, Occupation, Photos, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gerda taro, espagne, guerre civile, ce soir, aragon, capa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |