12/02/2014

ELSA TRIOLET / LOUIS ARAGON

Triolet Romancière française d’origine russe, Elsa voit le jour à Moscou le 12 septembre 1896. Belle-sœur du célèbre poète Maïakovski, elle entretiendra tout au long de sa vie d’étroits contacts avec sa sœur, Lili Brick. Depuis toute jeune, elle a fréquenté les milieux intellectuels de la capitale russe ainsi que le groupe futuriste.

Elle se marie en 1919 avec un Français, André Triolet, avec lequel elle séjournera l’année suivant leur mariage à Tahiti. En 1921, elle le quitte et part vivre à Londres et Berlin.

C’est en 1928, au café «La Coupole» à Paris, qu’elle rencontre Louis Aragon dont elle ne se séparera plus. Son premier roman écrit en français s’intitule «Bonsoir Thérèse». Par la suite, elle fera également la traduction en français des œuvres de Maïakovski et Tchékhov, et elle traduira aussi des romans d’Aragon en russe. C’est en février 1939 qu’elle se marie avec Aragon. Pourquoi si tard? Rappelons qu'à la veille de la seconde guerre mondiale, il était très dangereux d'être russe et juive.

Durant les années 1942 à 1944, ils seront tous deux résistants dans la zone Sud. Soutenant Aragon dans ses combats, elle n’a cependant jamais été membre du parti communiste. C’est également en 1945 qu’elle obtient le prix Goncourt pour son recueil de nouvelles «Le Premier accroc coûte 200 francs» Faisant partie du C.N.E (Comité national des écrivains), elle s’occupera pendant plusieurs années à promouvoir la lecture ainsi que la vente des livres.

Aragon et Elsa feront tout au long de leur vie des voyages dans les pays socialistes, et les allers-retours Paris-Moscou seront fréquents.

De santé fragile, Elsa meurt d’un arrêt cardiaque le 16 juin 1970 dans leur propriété du Moulin de Villeneuve à St-Arnoult dans les Yvelines. Elle y sera enterrée, selon ses vœux.

Peu après, Aragon léguera la totalité des lettres, manuscrits et autres documents personnels d'Elsa au CNRS. (Centre national de la recherche scientifique)

Petite biographie de Louis Aragon

Louis Aragon est né probablement du côté de Toulon le 3 octobre 1897. Il est le fils illégitime de Marguerite Toucas et d’un homme politique célèbre, Louis Andrieux, notable, ex-procureur de la république (à Lyon, lors de la Commune de 1871), puis député, préfet de police et ex-ambassadeur de France en Espagne.

Pendant des années, il vit dans le mensonge, car sa mère se fait passer pour sa sœur, sa grand-mère, pour sa mère adoptive, ses tantes pour ses sœurs et son père pour son parrain. Il comprendra seulement au bout d’un certain temps, qui est cet homme qu’il rencontre régulièrement avec sa «sœur».

Tout petit déjà, le jeune Louis dicte à ses «sœurs» de petits récits. Il est passionné de lecture et fréquente assidûment la librairie d’Adrienne Monnier après l'obtention de son bac. Après son baccalauréat latin-sciences et de brillantes études, il s’inscrit à la faculté de médecine. Mobilisé en 1917, il suit des cours de médecine au Val de Grâce à Paris où il rencontre André Breton avec qui il se lie immédiatement d'une amitié profonde.

Il est ensuite nommé médecin auxiliaire et part au front en 1918. C'est juste avant son départ que sa mère lui apprend très officiellement la vérité sur ses origines. Il fondera par la suite le mouvement surréaliste, avec André Breton et Philippe Soupault

En 1920, il publie son premier recueil de poésies, «Feu de joie».

C’est en 1922, et malgré l’opposition des siens qu’Aragon renonce définitivement à la médecine, au profit de sa carrière littéraire.

En 1927, Aragon s’inscrit au parti communiste, comme beaucoup de ses amis de l’époque. Une année plus tard, au café «La Coupole» à Paris, il rencontre Elsa dont il ne se séparera plus et avec laquelle il se mariera en 1939.

En 1932, Aragon rompt avec le mouvement surréaliste, suite à de multiples différends qui se sont aggravés au fil du temps.

En 1943-1944, Aragon a, quasiment seul, fait un journal de Résistance intitulé «Les Etoiles». Ce journal eut 17 numéros sur 14 mois.

Lors de la seconde guerre mondiale, Aragon et Elsa poursuivront leur combat dans la résistance, tout en continuant leurs œuvres littéraires.

Ils créent ensemble le Comité National des Écrivains pour la Zone Sud, et en 1944, fondent le journal «La Drôme en Armes» (5 parutions du 10 juin au 6 septembre 1944). Aragon écrira sous des pseudos, tel que François la Colère ou Arnaud de Saint-Roman, des poèmes appelant à la lutte contre l'occupant. Par ailleurs, Aragon recevra la Médaille Militaire et sa deuxième Croix de guerre, le récompensant pour ses nombreux actes de courage, la première, datant de 1918.

Après la mort d’Elsa en 1970, il continuera son œuvre poétique et politique. C’est Jean Ristat, poète et écrivain, également désigné par Aragon exécuteur testamentaire, qui lui fermera les yeux le 24 décembre 1982.

Aragon repose aux côtés d’Elsa dans leur propriété à Saint-Arnoult dans les Yvelines.

Parcours de Louis Aragon en dates

1927 : Membre du Parti communiste

1933- 1939 : Secrétaire de rédaction puis membre du comité directeur de la revue Commune

1936-1939 : Secrétaire général de la «Maison de la Culture»

1937-1939 : Secrétaire général de l'Association internationale des écrivains pour la Défense de la Culture

1947-1953 : Directeur de Ce soir (il avait déjà eu ce poste avant la guerre)

1950 : Membre suppléant du Comité central du PCF

1954 : Membre titulaire du CC (Comité Central)

1957 : Président du C.N.E (Comité national des écrivains)

1953-1972 : Directeur des Lettres françaises

1957 : Prix Lénine de littérature

Source : Populus

Les Yeux d'Elsa

Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire

À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé

Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent

L'été taille la nue au tablier des anges

Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés

Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur

Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit

Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie

Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure

Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée

Sept glaives ont percé le prisme des couleurs

Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs

L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé

Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche

Par où se reproduit le miracle des Rois

Lorsque le coeur battant ils virent tous les trois

Le manteau de Marie accroché dans la crèche

Une bouche suffit au mois de Mai des mots

Pour toutes les chansons et pour tous les hélas

Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres

Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux

L'enfant accaparé par les belles images

Écarquille les siens moins démesurément

Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens

On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages

Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où

Des insectes défont leurs amours violentes

Je suis pris au filet des étoiles filantes

Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août

J'ai retiré ce radium de la pechblende

Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu

Ô paradis cent fois retrouvé reperdu

Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes

Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa

Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent

Moi je voyais briller au-dessus de la mer

Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa

Louis Aragon

Extrait de "Les Yeux d'Elsa"

édition Séghers.

12:53 Publié dans Biographie, Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, elsa triolet, biographies |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2014

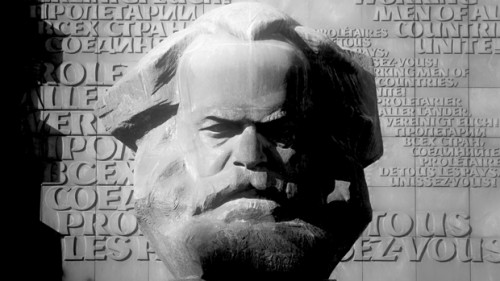

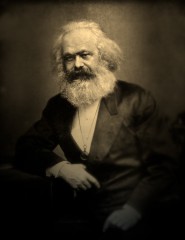

Traduction inédite du plus beau portrait de Karl Marx, écrit trois ans avant sa mort

Marx n’a plus que trois ans à vivre. John Swinton, journaliste américain et futur candidat au Progressive Labor Party, retrouve en Angleterre le théoricien révolutionnaire allemand. Le portrait qu’il dressera de lui, après plusieurs heures passées à ses côtés, témoignera de l’admiration qu’il portait à l’auteur du Capital. Un portrait magnifique resté, jusqu’ici, inaccessible aux francophones.

Février 1848. Un banquet réformiste qui devait se tenir aux Champs-Élysées est annulé. L’incident, a priori sans grande importance, va entraîner la chute du Roi. Manifestations et Marseillaise dans les rues de la capitale ; le monarque ne cille pourtant pas : « Les Parisiens savent ce qu’ils font ; ils ne troqueront pas le trône pour un banquet. » Le peuple en colère brandit le pavillon rouge et les soldats, comme de juste, leur font face. Un coup de feu retentit ; les corps s’écroulent sur les pavés. Qui a tiré ? Un sergent, sans nul doute. Des ouvriers remplissent un chariot des cadavres encore chauds et, trois heures durant, circulent dans tout Paris pour révéler à leurs compatriotes la vraie nature de cette monarchie aux mains assassines. Les insurgés prennent l’Hôtel de Ville ; Louis-Philippe abdique et s’enfuit en fiacre. Lamartine, d’un balcon, proclame la Deuxième République. Le gouvernement provisoire fait bonne figure : tous démocrates et libéraux le petit doigt sur la couture du pouvoir. Le drapeau rouge est banni.

Karl Marx, alors en Belgique, rejoint Paris. Son Manifeste du Parti communiste, rédigé avec Engels, est publié le même mois. Les premières lignes de l’ouvrage entrent dans l’arène puis dans l’Histoire : « Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne. » La Révolution échoue ; Marx est expulsé à deux reprises. Il s’installe à Londres, en 1849, et ne quittera plus l’Angleterre jusqu’à la fin de son existence. Trois décennies d’exil. Nul n’est Prophète sur Terre – encore moins lorsqu’on promet à celle-ci le Paradis.

—

Karl Marx

par John Swinton

Karl Marx est l’un des grands hommes de notre temps. Il est, depuis quarante ans, l’artisan puissant et discret de la révolution. C’est un homme que le spectacle et la gloire n’attirent pas, sans appétit pour les fanfaronnades et le pouvoir, sans hâte et sans repos, un homme à l’esprit fort, ouvert et élevé, plein de projets au long cours, de rationalité et d’objectifs concrets. Il est de plus à l’origine de tremblements de terre ayant secoués les nations et fait chavirer les trônes, qui menacent désormais les têtes couronnés et les establishments, plus qu’aucun autre homme en Europe, y compris Joseph Mazzini lui-même. Étudiant berlinois, contempteur d’Hegel, éditeur, ancien correspondant du New York Tribune, dans les colonnes duquel il faisait preuve de qualités et d’esprit, fondateur et inspirateur de la jadis redoutée Internationale, auteur du Capital, expulsé de la moitié des pays d’Europe, persona non grata dans presque chacun d’entre eux, il est réfugié à Londres depuis trente ans.

Alors que je séjournais dans la capitale anglaise, il s’était installé à Ramsgate, station balnéaire prisée des Londoniens, et je le trouvais donc là-bas, dans son cottage, avec enfants et petits-enfants. La femme au visage de Sainte et à la voix si douce qui m’accueillit était évidemment la maîtresse de maison et épouse de Karl Marx. Et cet homme au visage massif, au physique imposant, courtois et avenant de soixante ans, Karl Marx ? D’emblée, sa façon de discourir m’évoqua l’idée qu’on se fait de Socrate – libre, insaisissable, créative, si personnelle – ponctuée d’éclairs sardoniques, de touches d’humour et de franche camaraderie. Il parlait des forces politiques et des mouvements populaires de différents pays d’Europe – le vaste courant de l’esprit russe, les mouvements de l’esprit allemand, l’énergie de la France, l’immobilisme de l’Angleterre. Il parlait avec espoir de la Russie, avec philosophie de l’Allemagne, avec enthousiasme de la France, avec résignation de l’Angleterre – se référant continuellement aux petites réformes disparates à propos desquelles les Libéraux du parlement britannique perdaient leur temps.

Survolant le monde européen, pays par pays, il portait à mon attention chaque spécificité et chaque événement, il connaissait les hommes de premier plan comme les hommes de l’ombre, dessinant par la parole l’horizon d’un destin inéluctable. J’étais souvent surpris en l’écoutant. Il était évident que cet homme profondément de son époque, qui laissait à voir et à entendre si peu de lui, travaillait à quelque chose de nouveau, de la Neva à la Seine, et de l’Oural aux Pyrénées. Son travail n’est pas gaspillé aujourd’hui plus qu’hier : tant d’évolutions espérées ont été obtenues, tant de combats héroïques ont été menés, et au plus haut de ceux-ci, la République Française. Alors qu’il parlait, la question qui m’était venue, « pourquoi ne faites-vous rien, en ce moment ? », m’apparut être celle d’un homme désinformé, à laquelle il n’aurait pu apporter de réponse directe.

Me demandant pourquoi Le Capital, son oeuvre maîtresse, cette semence grâce à laquelle ont germé tant de pousses, n’était pas traduit en anglais, alors qu’il l’était en russe et en français à partir de l’original allemand, il sembla incapable de me répondre, avançant tout de même qu’une proposition de traduction en langue anglaise lui était parvenue de New York. Il me dit encore que ce livre n’était en fait que le fragment d’un travail de plus grande envergure, d’une trilogie composée du Territoire, du Capital et du Crédit, ce dernier s’inspirant largement des États-Unis, où le crédit a connu un essor si impressionnant. M. Marx est un observateur avisé du développement américain, et ses remarques sur les caractéristiques fondamentales de la vie américaine sont perspicaces.

Il me confia ensuite que si l’on s’intéressait à son Capital, il était préférable de lire la traduction en français, qu’il estimait, en bien des aspects, supérieure à la version originale allemande. M. Marx évoqua le Français Henri Rochefort, et certains de ses disciples disparus, l’impétueux Bakounine, le brillant Lasalle, et d’autres, je compris alors comment son génie avait subjugué tant d’hommes qui, en d’autres circonstances, auraient bien pu changer seul le cours de l’histoire.

« Durant un intervalle de silence, j’interrompis le philosophe et révolutionnaire par ces mots fatidiques : “Qu’y a-t-il ? ” »

Alors que M. Marx discourait, l’après-midi s’évanouissait dans un crépuscule d’été, et il me proposa de marcher le long de la plage, à cette heure-là emplie de milliers de badauds dont de nombreux enfants chahutant… Nous retrouvâmes alors sa famille – sa femme, qui m’avait accueilli, ses deux filles accompagnées de leurs époux et de leurs enfants. L’un de ses gendres était professeur au King’s College de Londres, l’autre semblait être un homme de lettres. Ils formaient tous ensemble – une dizaine – une compagnie délicieuse, le père des deux jeunes mariées, heureuses avec leurs enfants, et la grand-mère, qui semblait alors pleine de sérénité et de joie maternelle. Pas moins que Victor Hugo, Karl Marx comprenait l’art d’être grand-père, mais plus chanceux que l’écrivain, il semblait que la vie des enfants mariés de Marx continuait à s’organiser autour de lui. La nuit tombait, lorsque son gendre et lui décidèrent de passer une heure avec leur invité américain. La conversation porta sur le monde et sur l’homme, et sur l’époque, et sur les idées, comme nos verres tintaient devant la mer.

Alors que M. Marx discourait, l’après-midi s’évanouissait dans un crépuscule d’été, et il me proposa de marcher le long de la plage, à cette heure-là emplie de milliers de badauds dont de nombreux enfants chahutant… Nous retrouvâmes alors sa famille – sa femme, qui m’avait accueilli, ses deux filles accompagnées de leurs époux et de leurs enfants. L’un de ses gendres était professeur au King’s College de Londres, l’autre semblait être un homme de lettres. Ils formaient tous ensemble – une dizaine – une compagnie délicieuse, le père des deux jeunes mariées, heureuses avec leurs enfants, et la grand-mère, qui semblait alors pleine de sérénité et de joie maternelle. Pas moins que Victor Hugo, Karl Marx comprenait l’art d’être grand-père, mais plus chanceux que l’écrivain, il semblait que la vie des enfants mariés de Marx continuait à s’organiser autour de lui. La nuit tombait, lorsque son gendre et lui décidèrent de passer une heure avec leur invité américain. La conversation porta sur le monde et sur l’homme, et sur l’époque, et sur les idées, comme nos verres tintaient devant la mer.

Le chemin de fer n’attend personne, la nuit est proche. Au-delà de nos pensées, des épreuves de l’âge et des siècles, au-delà des propos du jour et de cette agréable soirée, une question surgit dans mon esprit ; une question concernant la loi finale de l’existence, que je voulus adresser à ce sage. Puisant au plus profond du langage, m’élevant jusqu’à l’expression la plus forte, durant un intervalle de silence, j’interrompis le philosophe et révolutionnaire par ces mots fatidiques : « Qu’y a-t-il ? » Et ce fut comme si son esprit s’était retourné un instant pendant qu’il considérait la mer mugissante devant nous, et la multitude qui s’agitait sur la plage. « Qu’y a-t-il », avais-je demandé, à quoi il répondit sur un ton profond et solennel : « La lutte ! » Tout d’abord, il me sembla entendre l’écho du désespoir ; mais peut-être était-ce la loi de la vie.

John Swinton, The Sun, n°6, le 6 septembre 1880.

Traduit de l’anglais par Arthur Scheuer

Marx & Bakounine, frères ennemis

En dépit de l’admiration qu’il pouvait lui porter, Karl Marx demeurait, pour l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, un socialiste autoritaire et centraliste. Leurs finalités, expliqua ce dernier, étaient sensiblement les mêmes mais les moyens pour y parvenir les opposaient : Bakounine reprocha à Marx de ne pas vouloir la destruction immédiate de l’État et nia toute pertinence au concept marxiste de dictature du prolétariat : toute dictature, fût-elle provisoire et populaire, se retournera un jour contre les travailleurs. Marx en vint à faire exclure Bakounine de l’Internationale : « Pour Marx, écrira l’historien libertaire Michel Ragon, Bakounine est un concurrent trop populaire. C’est un tribun qui électrise les foules. Lui, l’homme de cabinet, l’homme des bibliothèques, le solitaire, ne peut éprouver que répugnance pour ce bohème aux discours improvisés. »

En dépit de l’admiration qu’il pouvait lui porter, Karl Marx demeurait, pour l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, un socialiste autoritaire et centraliste. Leurs finalités, expliqua ce dernier, étaient sensiblement les mêmes mais les moyens pour y parvenir les opposaient : Bakounine reprocha à Marx de ne pas vouloir la destruction immédiate de l’État et nia toute pertinence au concept marxiste de dictature du prolétariat : toute dictature, fût-elle provisoire et populaire, se retournera un jour contre les travailleurs. Marx en vint à faire exclure Bakounine de l’Internationale : « Pour Marx, écrira l’historien libertaire Michel Ragon, Bakounine est un concurrent trop populaire. C’est un tribun qui électrise les foules. Lui, l’homme de cabinet, l’homme des bibliothèques, le solitaire, ne peut éprouver que répugnance pour ce bohème aux discours improvisés. »

Mais laissons plutôt la parole à Bakounine : « Nous fûmes assez amis. Je ne savais alors rien de l’économie politique, je ne m’étais pas encore défait des abstractions métaphysiques, et mon socialisme n’était que d’instinct. Lui, quoique plus jeune que moi, était déjà un athée, un matérialiste savant et un socialiste réfléchi. Nous nous vîmes assez souvent, car je le respectais beaucoup pour sa science et pour son dévouement passionné et sérieux, quoique toujours mêlé de vanité personnelle, à la cause du prolétariat, et je cherchai avec avidité sa conversation toujours instructive et spirituelle lorsqu’elle ne s’inspirait pas de haine mesquine, ce qui arrivait, hélas !, trop souvent. Jamais pourtant il n’y eut d’intimité franche entre nous. Nos tempéraments ne se supportaient pas. Il m’appelait un idéaliste sentimental et il avait raison ; je l’appelais un vaniteux perfide et sournois, et j’avais raison aussi. » (Bakounine, cité par Kaminski dans Bakounine, la vie d’un révolutionnaire.)

14:39 Publié dans Actualité, Biographie, Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, portrait, swinton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2014

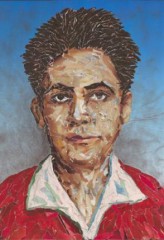

Maurice Audin exécuté sur ordre du général Massu

Dans La vérité sur la mort de Maurice Audin, à paraître ce jeudi, le journaliste Jean-Charles Deniau affirme que le militant communiste a été exécuté sur ordre du général Massu et avec l'assentiment du pouvoir politique de l'époque.

Dans La vérité sur la mort de Maurice Audin, à paraître ce jeudi, le journaliste Jean-Charles Deniau affirme que le militant communiste a été exécuté sur ordre du général Massu et avec l'assentiment du pouvoir politique de l'époque.

"Ce n'est pas une bavure. c'est un crime d'Etat",a affirmé ce mercredi matin l'auteur du livre sur France Inter. Le journaliste et réalisateur fait paraître ce jeudi La Vérité sur la mort de Maurice Audin (éditions de l'Equateur) dans lequel il retrace les derniers moments du jeune mathématicien arrêté par l'armée française le 11 juin 1957 et officiellement "porté disparu" depuis.

Dessin : Maurice Audin, par Mustapha Boutadjine, Paris 1996, Graphisme-collage, Extrait de «Partisans», Collection de Mme Josette Audin

Se fondant sur les témoignages du général Aussaresses, recueilli juste avant la mort de celui qui avait avoué la torture durant la guerre d'Algérie, ainsi que d'un de ses sous-officiers, Jean-Charles Deniau explique que le général Massu a donné l'ordre à ses hommes d'exécuter Maurice Audin. Celui-ci a été emmené dans les environs d'Alger, poignardé et enterré là.

Protéger Massu

"On pense que ce soir là, les gens qui ont exécuté Audin n'ont pas creusé une fausse. Ils sont allés là où en existait déjà une", estime l'auteur des révélations. "Les autorités algériennes devraient faire une enquête pour retrouver les lieux. Avec les témoignages dans le livre, nous avons pu définir un pour-tour où Audin a été enterré." L'auteur du livre donne du crédit aux dires du tortionnaire en chef Aussaresse. "Ca a été très difficile de le faire parler", raconte-t-il toujours sur France Inter. Dans un premier temps, "il a préféré dire que c'est lui qui l'a fait", afin de protéger le général Massu. "La facilité pour lui aurait été de s'en tenir à la thèse officielle (évasion puis disparition ou mort durant une sénace de torture, ndlr)."

Reconnaissance de la France

"Dès la mort de Audin, le couvercle s'est abattu sur l'histoire et Massu, qui était à la tête de l'équipe, a fait en sorte que rien ne sorte. Et le scénario de la disparition et de l'évasion a été monté immédiatement et a tenu depuis", résume Jean-Charles Deniau.

Interrogée par France Inter, Josette Audin, veuve de Maurice, a mis en doute la validité des confessions posthumes d'Aussaresses. "Il a passé sa vie à mentir quand il ne la passait pas à tuer des Algériens. Comment croire, dans ces conditions qu’il a pu dire la vérité? Selon moi, ces gens ne sont pas crédibles (…) C’est bien que le général ait dit sa vérité mais c’est seulement sa vérité. Ce n’est pas forcément la vérité. Cette vérité, la saura-t-on un jour? Je suis sceptique à ce sujet."

A lire: les crimes si longtemps cachés du général Aussaresses

Josette Audin a surtout appelé la France à reconnaître ses actes de torture lors de la guerre d'Algérie. Une reconnaissance etune condamnation que François Hollande, en voyage officiel en décembre 2012, n'avait pas totalement accompli.

SG pour l'Humanité

- A lire aussi:

Josette Audin: Hollande a dit "le minimum du minimum"

Josette Audin raconte Maurice Audin.

Jean-Charles Deniau : "La mort de Maurice Audin... par franceinter

13:55 Publié dans Biographie, Guerre, Société, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre d’algérie tortures, guerre d'algérie, maurice audin, colonialisme, guerres coloniales, général aussaresses, paul aussaresses, général massu |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |