08/12/2015

EL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ

« Si le climat était une banque, les pays riches l’auraient déjà sauvé »

Hugo Rafael Chávez Frías (né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, dans les Llanos, au Sud du Venezuela, et mort le 5 mars 2013 à Caracas), Président du Venezuela.

Jamais dans l’histoire de l’Amérique latine, un leader politique n’avait atteint une légitimité démocratique aussi incontestable. De son arrivée au pouvoir en 1999, à sa disparition prématurée et trouble à 59 ans, 16 élections ont eu lieu au Venezuela, il en a remporté 15. Il a toujours battu ses opposants avec un écart allant de 10 à 20 points. Sa trajectoire d’Hugo se caractérise par des dispositions politiques extraordinaires.

Elu président de la République du Venezuela le 2 février 1999, fondateur du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) se réclamant du bolivarisme. Il met en place un ensemble de réformes, désigné sous le nom de « Révolution bolivarienne », et comprenant la promulgation d'une nouvelle constitution, une politique de « démocratie participative ». Il s'appuie sur des alliances fortes avec les gouvernements socialistes de Bolivie, d'Equateur et de Cuba.

UN BILAN IMPRESSIONNANT

Une redistribution partielle de terres est lancée de même que des microcrédits et les cultures OGM sont interdites et les nationalisations se poursuivent dans la banque, l’électricité et l’acier. Une politique sociale généreuse mise en place à son arrivée au pouvoir et permise par les revenus du pétrole est poursuivie.

Près de 1,5 millions de Vénézuéliens ont appris à lire, écrire et compter.

Le nombre d’enfants scolarisés est passé de 6 millions en 1998 à 13 millions en 2011 et le taux de scolarité dans l’enseignement primaire est désormais de 93,2%.

Le Système national public de santé a été créé afin de garantir l’accès gratuit aux soins à tous les Vénézuéliens, 7 873 centres médicaux ont été créés au Venezuela…

LES GRANDES DATES

24 juillet 1983, création du Mouvement révolutionnaire bolivarien 200 d'orientation socialiste

6 décembre 1998, Chávez sort victorieux de l’élection présidentielle avec 56 % des voix.

Referendum du 19 décembre 1999 et mise en vigueur du « référendum révocatoire ».

30 juillet 2000. Chávez est réélu président avec 59,5 % des voix

3 décembre 2006, Chávez gagne l'élection présidentielle avec 62,8 % des voix

7 octobre 2012 Hugo Chávez est réélu président du Venezuela avec 55,07 % des voix

« L’empire américain fait tout ce qu’il peut pour consolider son système de domination... Nous ne pouvons autoriser que la dictature mondiale se consolide. La déclaration du dépositaire du monde — cynique, hypocrite, emplie de cette hypocrisie impérialiste provenant de leur besoin de tout contrôler…démocratie très originale qui s’impose par les armes, les bombes et l’artillerie. Quelle étrange démocratie ! » - Hugo Chavez

17:41 Publié dans Biographie, International, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo chavez, biographie courte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2015

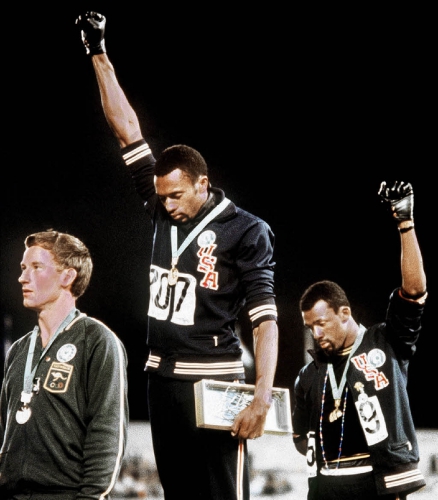

JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO : LES HEROS DU STADE

Iconique. Connaissez-vous Peter Norman ? Vous l’avez forcément vu, au moins une fois dans votre vie : disons que vous l’avez vu sans le voir.

Iconique. Connaissez-vous Peter Norman ? Vous l’avez forcément vu, au moins une fois dans votre vie : disons que vous l’avez vu sans le voir.

Il était là, pourtant, dans l’angle mort d’une des photographies les plus célèbres de l’histoire, un point aveugle. C’était il y a quarante-sept ans, le 16 octobre 1968. Sur le podium des jeux Olympiques de Mexico, les officiels remettaient les médailles de la finale du 200 mètres.

Deux Américains, deux athlètes noirs, vont réaliser l’un des gestes les plus inouïs qui se puissent imaginer à l’époque.

Tommie Smith et John Carlos, médaillé d’or et de bronze, levèrent leurs poings, gantés de noir, pour protester contre la ségrégation raciale. Un vent d’insurrection universelle souffla sur le Stade aztèque, l’image iconique s’incrusta à jamais dans nos mémoires.

Smith, nouveau recordman du monde, et son frère de couleur Carlos portaient un écusson « Project for Human Rights » (projet pour les droits de l’homme) sur le cœur et des chaussettes noires, le bas de leur survêtement relevé, leur visage aussi fermé qu’une porte de prison. Lorsque l’hymne américain retentit, les deux hommes dressèrent non seulement leur poing ganté vers les cieux mais inclinèrent également leur tête, fixant le sol pour ne pas avoir à regarder la bannière étoilée.

Scandale aux États-Unis ; stupeur mondiale. Fin de l’histoire – du moins pour sa partie ultra-connue…

Droits. Avons-nous pensé une seule fois, depuis, au troisième personnage de cette photographie ?

Il s’appelait Peter Norman, un Australien mort il y a neuf ans. Sachez-le : il n’était pas moins héroïque que les deux Américains. Nous le savons désormais grâce à l’écrivain italien Riccardo Gazzaniga, qui a écrit récemment un texte admirable, traduit par les sites Demotivateur et Slate, sur le destin ignoré du « petit Blanc qui n’avait pas levé le poing ».

Arrivé deuxième de cette course de légende, il était perçu jusqu’alors comme le type pas concerné par le geste de ses acolytes, l’intrus au milieu d’un enjeu qui le dépassait – presque une présence de trop, gênante. Comme Riccardo Gazzaniga, nous pensions même que « cet homme représentait, dans toute sa rigidité et son immobilité glacée, l’archétype du conservateur blanc qui exprime le désir de résister à ce changement que Smith et Carlos invoquaient ».

Erreur tragique ! Peter Norman était blanc, oui, mais un Blanc militant des droits civiques en Australie, un pays qui lui aussi avait imposé des lois d’apartheid contre les Noirs et les Aborigènes. Norman, qui croyait aux droits humains, déclara à Smith et Carlos : « Je serai avec vous. » Les Américains avaient décidé de se présenter pieds nus pour symboliser la pauvreté des Noirs. Mais ce fut Norman qui leur suggéra de porter un gant chacun, puisqu’ils ne disposaient que d’une seule paire.

Mieux, regardez bien la photo : vous verrez que Norman porte, lui aussi, le badge du Projet olympique pour les droits de l’homme, épinglé contre son cœur. Riccardo Gazzaniga cite Norman : « Je ne pouvais pas voir ce qui se passait derrière moi, mais j’ai su qu’ils avaient mis leur plan à exécution lorsque la foule qui chantait l’hymne national américain s’est soudainement tue. Le stade est devenu alors totalement silencieux. » Smith et Carlos furent bannis de la discipline, expulsés du village olympique. Norman ne s’en tira pas mieux.

Pour avoir soutenu les deux Américains, il ne fut pas sélectionné aux JO de 1972 et vit sa carrière brisée par les autorités sportives australiennes. « Il a été traité comme un paria, un traître, sa famille l’a renié, écrit Riccardo Gazzaniga. Il a travaillé un temps dans une boucherie, puis comme simple prof de gym. Après une blessure mal soignée, il a fini ses jours rongé par la gangrène, la dépression et l’alcoolisme. »

Invité maintes fois à condamner publiquement le geste de Smith et Carlos en échange de sa réhabilitation, Peter Norman s’y refusa jusqu’à sa mort, en 2006, à Melbourne. Lors de ses obsèques, Tommie Smith et John Carlos étaient présents et avaient tenu à porter le cercueil – sans gant noir – pour rendre hommage à « un frère » de combat oublié de tous.

Jean Emmanuel Ducoin,

15:59 Publié dans Biographie, Etats Unis, Histoire insolite, Résistance, Sport, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter norman, jo mexico, tommie smith et john carlos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2015

Raymonde Nédelec, une des premières députées communistes : 100 ans !

Raymonde Nédelec, née Raymonde Marie Barbé le 22 octobre 1915 à Puteaux (Seine), est une femme politique française, membre du Parti communiste français.

Raymonde Nédelec, née Raymonde Marie Barbé le 22 octobre 1915 à Puteaux (Seine), est une femme politique française, membre du Parti communiste français.

Elle est une des 35 députées (18 députées communistes sur 35) de l'assemblée constituante, élue des Bouches-du-Rhône entre 1945 et 1946 puis députée du même département jusqu'en 1951, sous la première législature de la IVe République.

Raymonde Barbé est la fille d’un employé métropolitain. Elle adhère au Parti communiste français (PCF) et met en place une section locale de l’Union des jeunes filles de France. Elle se marie en 1935 à Arles avec Charles Nédélec, un militant de la CGTU et du PCF ; ils militent ensemble pour le Front populaire. Ils habitent ensemble à Marseille.

Elle s’engage dans la Résistance, est arrêtée le 31 mars 1941, condamnée par le tribunal maritime de Toulon à vingt ans de travaux forcés. Elle est d’abord incarcérée en France (Marseille, Toulon puis Lyon) et déportée en Allemagne en 1944 (Sarrebruck puis Ravensbrück). Elle travaille ensuite dans une usine de guerre à Leipzig, s'évade le 20 avril 1945 et revient à Marseille. Elle se sépare de son mari pendant la guerre.

Après guerre, elle devient employée à l’union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, avant d’être nommée responsable de la Commission féminine. En septembre 1945, elle est élue conseillère générale du 6e canton de Marseille.

Source Wikipédia

Technique : L'Assemblée nationale souhaite un... par LCP

Le député communiste André Chassaigne a souhaité distinguer la dernière députée élue en 1945, encore en vie.

"Raymonde Nédelec-Tillon, dernière députée survivante de ces élues, fêtera demain ses 100 ans et nous lui souhaitons un bon anniversaire !"

Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1940 à 1958 (La documentation française)

Née le 22 octobre 1915 à Puteaux (Seine)

Membre de la première et de la seconde Assemblée nationale constituante (Bouches-du-Rhône)

Député des Bouches-du-Rhône de 1946 à 1951

Raymonde Barbé, fille d'un employé du TCRP, a épousé à Arles, en 1935, Charles Nédélec, militant de la CGTU et du parti communiste qu'elle avait connu lors d'une tournée de propagande et avec lequel elle vint s'établir à Marseille. Elle avait adhéré elle-même au parti communiste et organisé une section locale de l'Union des jeunes filles de France. Elle mena avec son mari diverses actions en faveur du Front populaire. La guerre les sépara définitivement.

Entrée tôt dans la Résistance, elle fut arrêtée le 31 mars 1941 et condamnée à vingt ans de travaux forcés par le tribunal maritime de Toulon. Emprisonnée tour à tour à Marseille, Toulon et Lyon, elle fut livrée aux Allemands en juin 1944 et déportée d'abord à Sarrebruck puis au camp de Ravensbrück. Affectée dans une usine de guerre de Leipzig, elle parvint à s'évader le 20 avril 1945 et à regagner Marseille.

Employée à l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, Raymonde Nédélec y fut nommée responsable de la Commission féminine, chargée notamment de défendre les intérêts des femmes syndiquées. En septembre 1945, elle fut élue conseiller général du 6e canton de Marseille, peu avant d'être élue à l'Assemblée constituante, le 21 octobre, en 3e position dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône sur la liste communiste conduite par François Billoux. Malgré une déperdition de plus de 16 000 voix, elle est réélue à la seconde Assemblée constituante le 2 juin 1946. Dans ces deux assemblées, elle est inscrite à la Commission de l'intérieur, de l'Algérie et de l'administration. Son activité parlementaire se limite au dépôt de quelques propositions de lois en faveur des enfants adultérins et des veuves de guerre.

Toujours en troisième position, elle retrouve son siège le 10 novembre 1946, la liste communiste conservant ses quatre élus. Elle est nommée à la Commission des affaires économiques puis à la Commission du travail et de la sécurité sociale en 1950. Elle et également désignée comme juré à la Haute cour de justice.

Parlementaire déjà confirmée, son activité est beaucoup plus soutenue que précédemment. Elle dépose de nombreux rapports ou propositions de loi sur des questions relevant parfois des intérêts de son département, plu fréquemment en faveur des personnes âgées, des veuves ou des vieillards. En séance publique, elle intervient dans la discussion budgétaire de plusieurs ministères (économie nationale, intérieur, travail et sécurité sociale), parfois en termes incisifs. Ayant pris une part active aux manifestation organisées à Marseille, le 12 novembre 1947, par la CGT et le PCF, elle voue au ministre de l'intérieur, Jules Moch, un ressentiment qui s'exprime par quelques interpellations vigoureuses (séances des 24 août et 22 novembre 1949). Elle prononce, au nom du groupe parlementaire communiste, un long et violent réquisitoire contre la politique indochinoise du gouvernement, ponctué par les seuls « applaudissements de l'extrême gauche », et auxquels, après avoir laissé passer l'orage, le ministre Jean Letourneau refuse de répondre. Ses votes sont strictement conformes à la discipline de son groupe, c'est-à-dire hostiles à tous les gouvernements de Troisième force.

Sans qu'aucune explication officielle n'ait été avancée, la candidature de Raymonde Nédélec n'est pas retenue par le parti communiste aux élections de juin 1951. Tout laisse à penser cependant que cette omission est intimement liée à la disgrâce toute proche de Charles Tillon dont elle est devenue l'épouse cette même année. Comme lui, elle fut exclue du parti en juillet 1970 après leur ferme condamnation de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie et de la politique de normalisation qui s'ensuivit. Le couple s'est retiré d'abord à Montjustin, dans les Basses-Alpes, puis en Bretagne.

Veuve en 1993, Raymonde Nédélec a publié, en 2002, J'écris ton nom, Liberté, sorte de récit autobiographique.

18:11 Publié dans Actualité, Biographie, Deuxième guerre mondiale, Occupation, PCF, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymonde nédelec, députée communiste : 100 ans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |