Fille d’ouvriers du Frioul, dans le nord-est de l’Italie, Tina Modotti émigre en 1913, à 17 ans, en Californie. Elle y trouve l’amour avec le poète et peintre Roubaix de l’Abrie Richey, dit Robo, fréquente la bohème artiste et devient actrice. Entre 1919 et 1922, elle joue dans trois films à Hollywood. Tout semble aller pour le mieux, mais Robo meurt au Mexique.

La disparition de Robo, hâte les événements. Elle est complètement libre. Weston le sera bientôt. Il abandonne son épouse, Flora May Chandler, fille d’une famille riche et puissante de Californie et mère de ses quatre enfants. Il lâche son studio de Los Angeles où il commence à se faire un nom comme portraitiste. A 35 ans, il refait sa vie. Ce sera au Mexique puisque Tina ne veut plus habiter à Los Angeles.

La culture du peuple. Quand ils arrivent en août 1923 à Mexico, ce ne sont pas des touristes mais des gens qui désirent s’intégrer. Tina aime le climat. Mexico est alors une merveille, une ville où l’air est pur, où règnent le soleil, la lumière, l’absence totale de pollution.

Elle veut devenir photographe, comme son amant mais aussi comme son oncle Pietro, à Udine. Weston de son côté est encouragé par l’accueil favorable que reçoivent ses travaux. Avant la fin septembre, il commence à travailler. Dès octobre, il croule sous les commandes. C’est Tina qui a permis à Weston de percer.

Aidée de sa culture et de son charme, elle trouve facilement le chemin des cercles artistiques et intellectuels mexicains. C’est ainsi qu’à l’automne 1923, Modotti présente Diego Rivera à son amant et que peu de temps après elle organise sa première exposition de photos de Weston. Très vite le couple est de toutes les soirées qui comptent. Il y a un revers à la médaille. Weston s’inquiète de l’ascendant qu’exerce sa compagne sur les autres hommes.

Aidée de sa culture et de son charme, elle trouve facilement le chemin des cercles artistiques et intellectuels mexicains. C’est ainsi qu’à l’automne 1923, Modotti présente Diego Rivera à son amant et que peu de temps après elle organise sa première exposition de photos de Weston. Très vite le couple est de toutes les soirées qui comptent. Il y a un revers à la médaille. Weston s’inquiète de l’ascendant qu’exerce sa compagne sur les autres hommes.

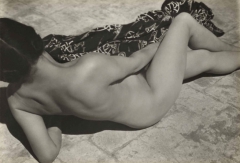

Son éventuelle jalousie n’empêche pas l’Américain d’accomplir sa part de contrat. S’il fait de Tina son modèle nu préféré, il lui apprend aussi les secrets de la photographie. Elle se révèle une élève très douée, s’oriente vite vers les appareils les plus maniables et notamment ceux qui peuvent se passer du tripode, pénible à transporter, que Weston utilisait tout le temps.

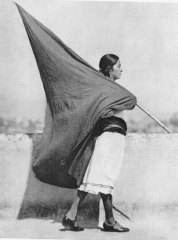

Dans ses compositions, elle mêle deux tendances, la construction rigoureuse à la limite de l’abstraction qui lui vient de son maître (et que l’on voit à l’oeuvre dans ses photos de fleurs ou d’intérieurs d’église que Weston admirait) et une spontanéité attirée par la rue, les visages des gens et la situation sociale très contrastée de son pays d’accueil. Modotti a fait siennes la culture et les aspirations du peuple.

Elle s’inscrit ainsi dans le courant moderniste mondial qui se manifeste déjà au Mexique sous le double signe des estridentistas et des muralistes.

A la manière des futuristes, les premiers rejettent l’art classique; les seconds conçoivent une peinture monumentale, inspirée par les fresques précolombiennes, pour la mettre sur les murs des grandes villes devant les yeux du peuple. Tina est adoptée par ces deux rameaux de la révolution artistique mexicaine. Sa photo de fils de téléphone est acclamée par les estridentistas. Elle partage avec les peintres Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros et autres Jose Clemente Orozco une attirance pour le Mexique indien. De plus elle collabore avec eux à El Machete, journal qui se veut révolutionnaire et n’est pas encore contrôlé par le Parti communiste.

En novembre 1924, Tina Modotti présente dix tirages dans une exposition collective au Palacio de la Minera, à Mexico. Weston, qui les voit, écrit: «Les photos de Tina ne perdent rien à être comparées aux miennes. Elles sont différentes, elles sont sa propre expression, mais ne leur sont pas inférieures.»

L’apprentissage est terminé. En décembre, l’Americain revient en Californie et laisse son studio à sa compagne. Cadrant des amis et des clients fortunés, elle y démontre un grand talent de portraitiste, sensible et précise.

Militante proche du PC. En son absence, elle approfondit sa contradiction avec Weston: «Je ne peux pas, comme tu me l’as proposé, lui écrit elle, résoudre le problème de ma vie en me perdant dans des problèmes artistiques.» Weston est un partisan de l’art pour l’art, Modotti s’engage de plus en plus dans la réalité sociale et politique.

Militante proche du PC. En son absence, elle approfondit sa contradiction avec Weston: «Je ne peux pas, comme tu me l’as proposé, lui écrit elle, résoudre le problème de ma vie en me perdant dans des problèmes artistiques.» Weston est un partisan de l’art pour l’art, Modotti s’engage de plus en plus dans la réalité sociale et politique.

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg