14/08/2016

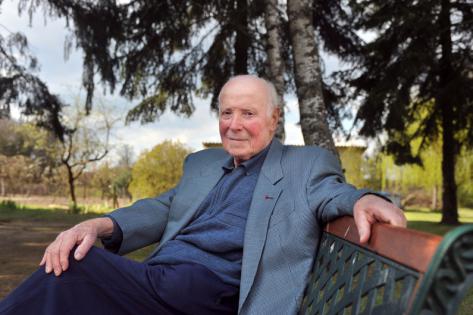

GEORGES SEGUY UN HOMME EXCEPTIONNEL

« Liberté, indépendance et démocratie »

« Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager ! »

6 mars 1927 à Toulouse - Montargis le13 aout 2016

Syndicaliste CGT, résistant, déporté, le mot résister est son mot favori. Il est aussi le fil rouge de sa vie. Georges Séguy c’est l’histoire d’un homme, apprenti typographe, résistant raflé par la gestapo, à 17 ans alors qu’il imprimait l’avant-garde, déporté puis rescapé à Mauthausen. Son enfance à Toulouse, sa jeunesse, la résistance, l’enfer des camps, la lutte, la CGT et tout ce que le syndicalisme lui aura appris.

LES GRANDES DATES

-1942, un soir de mars, son père, en larmes, lui annonce l’exécution de Pierre Semard, dirigeant de la CGT cheminots, grand ami de la famille Séguy. Révolté, il propose à ses camarades de la Jeunesse communiste d’entrer dans les FTP. Le jugeant « trop jeune pour prendre les armes », ils l’orientent sur l’imprimerie, où ses tâches l’amèneront à tenir aussi le rôle d’agent de liaison entre les diverses organisations résistantes.

Apprenti conducteur-typographe, il travaillait dans une imprimerie clandestine. « On imprimait des journaux de la Résistance, Libération, Franc-Tireur, l’Humanité, les journaux syndicaux de la CGT illégale. On a fait des fausses cartes d’identité. On a même édité des faux certificats de baptême catholique, à la demande de l’archevêque de Toulouse, à l’intention d’enfants juifs confiés à des familles d’accueil et dont les parents fuyaient la traque de la police de Vichy. »

-1944, il est arrêté, en février, par la Gestapo et déporté. Il témoigne de l’« horrible voyage » de Mauthausen. « Intégralement nus, entassés dans des wagons à bestiaux, trois jours, trois nuits, sans manger, sans boire, sans voir le jour. »

-1945, délivré seulement en mai, il témoigne de l’écho, au camp de Mauthausen, des nouvelles du front de Normandie et de la libération de Paris. Il a été le plus jeune déporté résistant de France. Il est rapatrié à Toulouse le 5 mai.

-1949, il est porté, à l’âge de vingt-deux ans, à la tête de la fédération des cheminots

-1954, il entre au comité central du Parti communiste français

-1967, il deviendra, jusqu’en 1982, secrétaire général de la Confédération CGT

-1982 à 2002, il est président de l’Institut CGT d'histoire sociale (IHS-CGT)

Il n’a jamais perdu de vue le serment adopté par tous les détenus de Mauthausen : « Poursuivre la lutte après la Libération de telle manière que jamais plus ça ne recommence, que la liberté, le droit des peuples priment tout. »

Convaincu, dit-il, que « si la Seconde Guerre mondiale s’était prolongée de deux à trois mois, aucun d’entre nous n’aurait survécu », il avertit : « Gardons-nous de faire table rase du témoignage des survivants sur ce que fut la barbarie nazie » car l’actualité en France et dans le monde prouve que “le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde” », témoignage et message que, dans le Loiret où il vit sa retraite, il porte encore dans les lycées et collèges où il est souvent sollicité ».

12:19 Publié dans Biographie, Monde, PCF, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges séguy, syndicaliste, résistant, déporté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2016

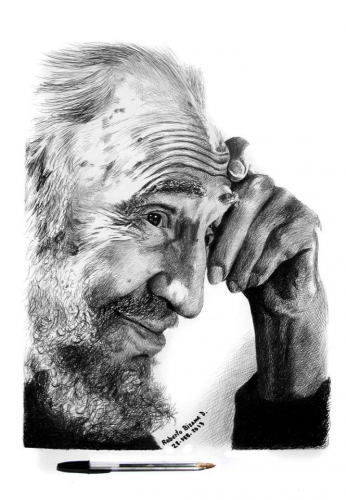

Fidel Castro. De l'école jésuite à la révolution marxiste

Jean Ortiz, Humanité Dimanche

La mythification, comme la guerre idéologique, déforme toujours l’itinéraire complexe du leader cubain. Pour beaucoup, ce « communiste souterrain » aurait caché son jeu pour « trahir la révolution ». L’hypothèse ne résiste pas à l’analyse historique. L’étude de la jeunesse du « Comandante », né il y a 90 ans en août 1926, s’avère incontournable pour déceler à la fois la cohérence et les contradictions de ses engagements, pour comprendre comment Castro est devenu Fidel...

La mythification, comme la guerre idéologique, déforme toujours l’itinéraire complexe du leader cubain. Pour beaucoup, ce « communiste souterrain » aurait caché son jeu pour « trahir la révolution ». L’hypothèse ne résiste pas à l’analyse historique. L’étude de la jeunesse du « Comandante », né il y a 90 ans en août 1926, s’avère incontournable pour déceler à la fois la cohérence et les contradictions de ses engagements, pour comprendre comment Castro est devenu Fidel...

Il avait tout pour être un « héritier » ; il est un transfuge de sa classe. Fidel Alejandro Castro Ruz naît hors mariage, le 13 août 1926. Ce troisième fils d’un père espagnol, Angel, venu combattre les partisans de l’indépendance de l’île, et de sa servante cubaine, Lina Ruz, épouse illégitime, a tout pour devenir lui-même un oligarque, un grand propriétaire terrien comme papa, à Birán, actuelle province de Holguín. Dix mille hectares. Ils seront en partie confisqués par la révolution, puis « cédés » par la famille Castro.

Le garnement joue dans les dépendances de la « finca » avec les fils des paysans pauvres qui triment sans répit pour son père (300 familles). Le solide gaillard se rend vite compte que ses copains vivent misérablement, sont maltraités ; les relations avec le patriarche, sa brute de père, se tendent. Castro confiera à Ignacio Ramonet qu’il devint révolutionnaire à partir précisément de cet environnement d’enfance. Doué, le jeune Castro étudie, comme tous les fils de bonne famille, chez les Jésuites, d’abord à Santiago, ensuite au collège Belén à La Havane. Ses maîtres l’éveillent, dirait-on aujourd’hui, à la citoyenneté.

À l’automne 1945, il s’inscrit à la fac de droit de La Havane. Rebelle sans cause précise, il fait le coup de poing et de feu contre les bandes d’ultras. Il se politise à grande vitesse, acquiert une conscience révolutionnaire et prend souvent la parole dans le patio ou sur les escaliers de l’université. Le 6 novembre 1947, il y proclame une sorte de programme patriotique ; la frustration d’une pseudo-indépendance nationale, de surcroît tardive (1899), le hante. Le jeune étudiant marche en tête des manifestations contre le gouvernement corrompu et « vendu » de Grau San Martin. Dans ce chaudron idéologique, il lit Marx et se familiarise avec ses idées. Faire la révolution. Orateur hors pair, il milite à la puissante Fédération des étudiants universitaires (FEU), et se fait rapidement connaître, à tel point que « trois ans plus tard, il sera déjà un homme politique en vue à Cuba. À La Havane, Castro était déjà Fidel » (1).

Castro s’engage dans la vie publique en 1947 ; il rejoint le très anticommuniste, petit-bourgeois et populiste Parti du peuple cubain (PPC), plus connu sous le nom de Parti orthodoxe. Son leader, Eduardo Chibas, au programme social progressiste, dénonce la corruption et jouit d’une grande popularité. Chaque semaine, il s’adresse aux Cubains dans une émission à Radio CMQ. Fidel reste « orthodoxe » pendant huit ans, y compris après le suicide en direct à la radio, en 1951, du charismatique Chibas, destiné à « réveiller » le peuple. En 1948, présent à Bogota pour un congrès étudiant, Castro participe au Bogotazo, le soulèvement populaire provoqué par l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, candidat « libéral » favori aux élections à venir. De retour à Cuba, candidat du PPC à la députation, le jeune juriste semble promis à une carrière politique chez les « orthodoxes ».

Le coup d’État militaire de Fulgencio Batista, pour le compte de Washington, le 10 mars 1952, à trois mois d’élections que le PPC allait sûrement gagner, modifie toute la donne. Bogota, La Havane, l’intervention des États-Unis renforcent Castro dans son anti-impérialisme. Dès l’installation de la sanglante dictature (20 000 morts entre mars 1952 et décembre 1958), Castro part en guerre contre elle. La voie électorale se ferme. Peu à peu, il s’oriente vers une stratégie insurrectionnelle, de guerre de guérilla, dans le droit fil de l’histoire cubaine, de l’héritage des deux guerres d’indépendance.

Castro a conscience de prolonger la pensée et l’action du « héros national » José Marti, son inspirateur et modèle mort au combat le 19 mai 1895. À cette époque, Castro est d’abord « martinien », porteur d’un « nationalisme » radical hérité du patrimoine historique cubain, teinté de « socialisme utopique ». Pour José Marti, les États-Unis constituaient déjà, au XIXe siècle, « le pire danger qui menace notre Amérique ». La formation – incomplète – de la nation cubaine, dans ce contexte, acquiert une dimension anti-impérialiste. Le « fidélisme » apparaît alors comme « une synthèse pragmatique, un mélange d’un peu de Marx, de Engels, de Lénine, assez de Che et beaucoup de José Marti » (2). Sur cet « avant 1959 », Castro dira qu’il « avait peut-être deux millions de préjugés petits-bourgeois » (3).

Le 26 juillet 1953, sous les ordres de Castro, 131 jeunes partent à l’assaut de la symbolique forteresse militaire, la caserne de Moncada à Santiago. L’opération, destinée à provoquer un soulèvement populaire, échoue et la petite troupe est décimée : 6 morts au combat, 49 survivants torturés, puis massacrés. L’acharnement des tortionnaires et le courage inouï de ces jeunes confèrent à l’action un impact national, émotionnel et politique considérable. Le Parti socialiste populaire (PSP, communiste) qualifie, lui, l’assaut de « tentative de putsch aventuriste ». Le PSP traîne une réputation entachée de collaboration depuis le gouvernement de Front populaire avec Batista, dans lequel il eut deux ministres de 1942 à 1944.

Le 16 octobre 1953, Fidel Castro, avocat, assume lui-même sa défense lors du procès des assaillants. Sa célèbre plaidoirie-programme devient historique sous le titre « L’histoire m’acquittera ». Durant deux heures, l’accusé défend une cause collective et s’attribue le rôle d’accusateur, accable le tyran, démonte les mécanismes néocolonialistes d’exploitation, de domination, plaide pour un « gouvernement révolutionnaire », se pose en héritier de José Marti, qu’il qualifie d’« auteur intellectuel de l’assaut à la Moncada ». Il avance des réformes sociales inspirées du programme réformiste « orthodoxe », en appelle à saint Thomas d’Aquin pour légitimer le droit du peuple à démettre un tyran (4). Le discours, improvisé, est reconstitué et circule clandestinement. Il vaut à son auteur une large reconnaissance politique, notamment celle, unanime, de la communauté intellectuelle.

Castro, plus populaire que jamais, écope de 15 ans de prison. Un fort mouvement populaire arrache une loi d’amnistie et obtient, au bout de 21,5 mois, la libération de celui qui, pour les Cubains et bien au-delà, est désormais « Fidel ». En août 1955, il publie le premier manifeste du Mouvement du 26 juillet (mouvement créé après l’assaut) : réforme agraire, industrialisation, rétablissement de la Constitution de 1940, construction de logements, baisse des loyers, réformes économiques et sociales progressistes, nationalisation des services publics…

La répression oblige, en janvier 1956, Fidel et les militants les plus marqués à émigrer au Mexique. Ils y préparent une expédition armée pour renverser Batista. Au Mexique, il se définit comme « un marxiste en pensée », ce que contestera implicitement le Che. Dans une lettre de la Sierra à René Ramos Latour (Daniel), dirigeant « santiaguero » du Mouvement du 26 juillet, datée du 14 décembre 1957, Che écrit : « J’ai considéré Fidel comme un authentique leader de la bourgeoisie de gauche. »

Le 2 décembre 1956, sur le « Granma », un vieux rafiot exigu, 82 hommes embarquent pour « libérer Cuba ». Une traversée infernale de 7 jours et un débarquement catastrophique sur la côte orientale. Repéré par l’armée, le petit groupe est quasiment anéanti. Fidel, une nouvelle fois, et son frère Raul, s’en sortent. Ils parviennent à gagner la Sierra Maestra et mettent en place la guerre de guérilla.

C’est autour de cette Armée rebelle (fidéliste), le vecteur le plus révolutionnaire, le moins anticommuniste, que se forge une sorte de front antidictatorial, scellé au mois de juillet 1957 par le manifeste de la Sierra, puis par le pacte de Caracas (juillet 1958). En régime de monoculture en crise, les couches rurales se sont prolétarisées, la petite-bourgeoisie s’est radicalisée ; la classe ouvrière n’a pas « dirigé » le processus mais lui a servi de base. Les préjugés anticommunistes freinent. Le Mouvement du 26 juillet lui-même voit l’Armée rebelle, selon Fidel, « comme des agitateurs ». En mai 1958, il déclare au journaliste nord-américain Jules Dubois : « Je n’ai jamais été et ne suis pas communiste. Si je l’étais, je serais suffisamment courageux pour le proclamer » (5).

La guerre de guérilla dure 25 mois ; 300 guérilleros affrontent 12 000 soldats. L’opération militaire de Batista (« Fin de Fidel ») tourne à la débâcle. Le 8 janvier 1959, en pleine guerre froide, Fidel et sa légende entrent dans La Havane, acclamés par une « marée humaine » (6). Fidel le fédérateur, le libérateur, symbole de nation.

Le 16 avril 1961, à La Havane, la foule se presse aux obsèques des victimes des raids aériens ennemis. Les bombardements de la CIA clouent au sol la petite aviation cubaine, tandis que se prépare l’invasion de la baie des Cochons par 1 400 exilés mercenaires, écrasés en 66 heures. Dans son discours des funérailles, Fidel appelle à défendre « notre révolution socialiste ». Il a attendu deux ans et demi après la victoire de l’Armée rebelle pour se réclamer du socialisme. Le long mûrissement du leader, l’expérience, vécue, de la nature de l’impérialisme, l’évolution des conditions objectives et subjectives, les enjeux et problèmes de l’époque ont « radicalisé » Fidel. En devenant communiste, il a contribué à son tour à radicaliser le processus révolutionnaire. L’agression des États-Unis a accéléré cette interaction dialectique. La révolution répond à chaque mesure hostile de Washington par l’approfondissement des changements. Un exemple : la loi 851 du 6 juillet 1960 réplique à la suppression de la quote-part d’importation de sucre cubain par la nationalisation des propriétés et des banques nord-américaines à Cuba.

Lorsque Kennedy impose le blocus total de l’île, l’aide de l’Union soviétique permet à Cuba de tenir. Y avait-il une alternative aux liens avec l’URSS, à l’entrée en 1972 dans le Comecon ? Ils lui offrent les moyens d’un développement social, éducatif, sanitaire, remarquable, mais ne remettent pas en cause la monoculture. Cuba est désormais réserve sucrière du « camp socialiste ». En 1991, Fidel déclare : « Nous avions déifié l’Union soviétique. » Il porte désormais un regard critique sur une période ambivalente.

Les discours politiciens sur « la trahison » de Fidel ou sur son « communisme souterrain », son « machiavélisme », relèvent de la propagande et occultent l’évolution fascinante du « Comandante » Fidel.

09:03 Publié dans Biographie, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fidel castro, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2016

Babeuf, premier révolutionnaire communiste ?

Le 8 prairial an V de la révolution (27 mai 1797), François-Noël « Gracchus » Babeuf et son acolyte Augustin Darthé sont guillotinés à Vendôme (Loir-et-Cher) après un long procès qui démontrait la volonté de la République bourgeoise de mettre un terme à la Révolution.

Le 8 prairial an V de la révolution (27 mai 1797), François-Noël « Gracchus » Babeuf et son acolyte Augustin Darthé sont guillotinés à Vendôme (Loir-et-Cher) après un long procès qui démontrait la volonté de la République bourgeoise de mettre un terme à la Révolution.

Gracchus Babeuf, François Noël Babeuf de son vrai nom, est né à Saint-Quentin. Après avoir travaillé à l'âge de 12 ans comme terrassier au canal de Picardie, il est engagé en tant qu'apprenti chez un notaire. En 1781 il exerce pour son propre compte l'activité de géomètre.

Inspiré par la lecture de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et ayant constaté les conditions d'existence très dures de l'immense majorité du peuple, Babeuf développe des idées en faveur de l’égalité et de la mise en commun des terres.

En 1789, Babeuf participe à la rédaction du cahier de doléances de la ville de Roye où il travaille. Au début de la Révolution française, il devient journaliste et lutte contre les impôts indirects. Arrêté et emprisonné en mai 1790, il est libéré grâce à Marat et reprend son activité de journaliste.

Contraint de fuir à Paris en 1793, Babeuf prend parti pour les Jacobins. Après la chute de Robespierre et des Montagnards dont il était partisan, tout en réprouvant la Terreur, il poursuit un combat acharné contre la réaction thermidorienne pour une égalité dans les faits et le partage des terres. Il choisit alors de se faire appeler Gracchus, en hommage aux Gracques, initiateurs d’une réforme agraire dans la Rome antique.

Entré dans la clandestinité au début de 1796, Babeuf crée la "Conjuration des Egaux" avec Augustin Darthé, Philippe Buonarroti, Sylvain Maréchal, Félix Lepeletier et Antoine Antonelle. Il dirige le "Directoire secret de salut public" qui coordonne la lutte de la Conjuration pour renverser le gouvernement.

Les principaux chefs de file des Egaux sont arrêtés le 10 mai 1796 et transférés à Vendôme après deux tentatives populaires pour les libérer. En mai 1797, Babeuf est condamné à mort avec Augustin Darthé par une Haute Cour du Directoire, puis guillotiné.

Gracchus Babeuf, avec sa doctrine, le "babouvisme", est considéré comme le précurseur du communisme. Prônant la suppression de la propriété individuelle, il défend une authentique révolution avec un État chargé de gérer les biens nationaux et avec le peuple qui participe à un système de production collectiviste. La pensée de Babeuf a profondément influencé les théories socialistes et marxistes du XIXe siècle.

10:38 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : babeuf, révolution, communisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |