10/01/2019

Histoire. Explorez un continent de luttes et d’espoir

Qui connaît Gaston Magot ? Seul un paragraphe d’un livre aux pages jaunies, précieusement conservé sur une étagère de la maison familiale, retrace le parcours de mon aïeul, résistant du Lot. On savait que ce postier, en plus d’avoir eu la bonne idée d’adopter ma grand-mère, avait occupé de hautes responsabilités à la fédération postale CGT. Qu’il s’était évadé du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, en mars 1943, avant de rejoindre le maquis de Corrèze. La légende familiale disait aussi que c’est grâce à lui que notre maison s’ouvrait sur la rue Paul-Éluard et bien d’autres mondes. Et c’est à peu près tout. Le camarade Magot, disparu en 1974, est réapparu le 5 décembre 2018. Ce jour-là, le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux, a mis en libre accès ses 187 412 notices biographiques sur le Net (1).

187 412 vies de révoltes et d’espoir, sur une période allant de 1789 à 1968, réunies dans les 56 volumes de ce dictionnaire créé dans les années 1950 par Jean Maitron, grand promoteur de l’histoire sociale à l’université, et publiées aux éditions de l’Atelier, ont soudainement été mises sur le devant de la scène. On a donc appris, grâce à cela, que le camarade Magot, outre sa participation au maquis de Corrèze, a aussi aidé à la création de nombreux syndicats en Mayenne et à un journal sous le Front populaire.

Tout un chacun peut découvrir les parcours de ces « obscurs et sans-grade » et de tous « ceux qui étaient demeurés le levain méconnu de l’histoire », pour reprendre les mots de Jean Maitron dans le premier tome paru, en 1964. Aujourd’hui comme hier, l’objectif du Maitron est de « mettre en valeur la dimension collective du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux. Pour en saisir la richesse, la complexité, il faut dépasser l’histoire des dirigeants, des élus, des théoriciens, pour élargir cette histoire à l’ensemble des militants », explique Paul Boulland, chercheur au CNRS et codirecteur du dictionnaire.

Parfois, ils n’ont même pas de prénom. La cantinière Lagarde a été « blessée le 23 juin 1848 sur la barricade de la rue de Chabrol », nous apprend ainsi le Maitron. On n’en saura pas plus. Qu’importe les faibles traces laissées aux archives, la citoyenne Lagarde a toute sa place dans ce panthéon des « vaincus » de l’histoire.

Idem pour les frères Durandeau. Hector et Jacques, ouvriers itinérants, appartenaient à l’organisation clandestine des papetiers en 1789. Au moulin Galibert à Burlats (Tarn), ils provoquèrent une grève, en mars, révoltés par le manque de nourriture. Avant d’être envoyé un mois et demi en prison, l’aîné a eu le temps de lancer au maître papetier : « Je me f. de vous. Vous n’avez qu’un moulin, et moi j’en ai cinq cents. » Libérés, ils reprirent leur route vers les Cévennes, puis vers Avignon, « semant des ferments de révolte », écrit Rémy Cazals, l’un des très nombreux historiens ayant travaillé à cette immense œuvre collective.

L’histoire de ceux qui « dressaient l’avenir contre la mort »

En allant lire les faits d’armes de Gaston Magot, on a aussi découvert le sort de son camarade Robert Goualard. Ce soudeur PTT a été arrêté le 12 novembre 1941, à 29 ans, avec sa femme, Rolande. Les gendarmes ont trouvé chez eux de la pâte à polycopier et des « brochures bolcheviques ». Il sera fusillé, six mois après son mariage, et ne connaîtra jamais son fils.

Toutes ces histoires de ceux qui « dressaient l’avenir contre la mort », comme l’écrit Paul Éluard, sont désormais un bien commun, accessible à tous. Comme le poète, qui voulait « montrer la foule et chaque homme en détail », le Maitron permet de comprendre la grande histoire de façon charnelle, à hauteur d’homme.

En rebondissant de liens en liens, on comprend que les vies, comme les engagements, ne se découpent pas en tranches. En témoigne le parcours d’Apolonio de Carvalho, autre grand méconnu de la Résistance. Ce Brésilien, embastillé à la suite d’une insurrection populaire dans son pays en 1935, s’engage dans les Brigades internationales aux côtés de la République espagnole. Puis c’est la retirada de l’autre côté des Pyrénées, l’internement au camp d’Argelès, à Gurs. Il s’évade et rejoint alors la Résistance française, où il devient responsable des FTP-MOI pour la zone sud.

À la Libération, ce communiste retourne au pays où il sera persécuté et torturé pendant la dictature des années 1960. Il sera réfugié en Algérie, en France, avant de participer à la création du Parti des travailleurs à São Paolo. On tombe aussi, en explorant cet immense continent des luttes, sur les combats de Jean Tillet. Fondateur du syndicat des travailleurs de la porcelaine, il a joué un rôle central dans la grande grève de 1905 à Limoges déclenchée après que les ouvrières ont dénoncé le droit de cuissage d’un contremaître... cent treize ans avant le mouvement #MeToo.

Le Maitron exprime « une vision du monde, celle de rendre toute leur place aux femmes et aux hommes qui ont été des acteurs majeurs de la transformation de la société. Cette multitude constitue la richesse du mouvement ouvrier », insiste aussi Claude Pennetier, autre codirecteur du Maitron et historien au CNRS. Militant du Parti communiste jusqu’au pacte germano-soviétique, qui l’a profondément marqué, Jean Maitron a voulu sortir l’histoire du culte de la personnalité. Et donner à voir, aussi, le parcours de tous ceux qui ont « échoué » à imposer leurs idées, qu’ils soient aussi dans les courants minoritaires ou périphériques. Anarchistes, socialistes, communistes, ou les fouriéristes qui ont fini leur vie dans des communautés « icariennes » au Texas, ces récits constituent un immense réservoir d’expériences sociales et politiques. « Chaque biographie est une manière d’interroger l’engagement. On espère que c’est comme ça que les gens vont s’en emparer », plaide Paul Boulland.

20:14 Publié dans Actualité, Biographie, Politique, Résistance, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le maitron, histoire, révolution |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2018

Biographie. Conseil de guerre pour institutrice féministe

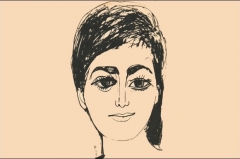

L’anniversaire de l’armistice donne l’occasion de faire revivre une figure assez méconnue du féminisme et du pacifisme, celle d’Hélène Brion (1882-1962). L’écrivain Daniel Flamant propose une biographie de l’institutrice axée essentiellement sur deux périodes, d’abord celle de son procès pour propagande défaitiste après cinq mois d’incarcération. Mais les soutiens d’Hélène, personnalités prestigieuses et témoins de moralité, proches et collègues, sont nombreux. L’institutrice est brillante, ses arguments convaincants, l’accusation sans fondement. Dans un contexte politique défavorable où Clemenceau pourfend le moindre fléchissement du bellicisme, le sursis lui est accordé par le tribunal militaire. La seconde période couvre la vie militante après la Première Guerre mondiale.

Daniel Flamant trace un portrait attachant et émouvant d’une femme dont les activités militantes furent multiples et très intenses. Hélène Brion fut secrétaire générale de la Fédération nationale des instituteurs, affiliée à la CGT, en 1914, et membre de la SFIO. D’abord ralliée à l’Union sacrée au début de la Grande Guerre, elle rejoint dès 1915 la majorité pacifiste des instituteurs syndicalistes, et soutient sans faille leur combat, qu’elle lie aux luttes féministes. En tant qu’institutrice, elle est très appréciée dans son milieu professionnel, ce qui ne l’empêchera pas d’être suspendue sans traitement du 27 juillet 1917 au 16 janvier 1925. L’arrivée au pouvoir du Cartel des gauches permettra sa réintégration.

Tous les combats qu’elle a menés sont encore d’actualité

Le fil rouge de l’engagement d’Hélène Brion demeure le féminisme. La militante ne renonce pas pour autant à s’inscrire dans une perspective politique plus globale ; en février et mars 1921, elle est déléguée en Russie soviétique au comité pour l’adhésion à la Troisième Internationale. Elle en revient enthousiaste et en tire un récit lyrique, exalté, qui ne paraîtra jamais. Il semble que son engouement pour la Russie rouge ait été de courte durée, peut-être en raison de la primauté qu’elle accorde au féminisme.

Après sa retraite dans un village des Vosges, elle poursuit avec obstination une Grande Encyclopédie féministe, débutée en 1902, où elle s’efforce d’arracher à l’anonymat une foule de femmes remarquables dans tous les domaines. Témoins d’une ambition considérable, celle de sortir de l’ombre une moitié de l’humanité, les cahiers s’empilent, mais le manque de méthode complique la tâche et l’entreprise demeure inédite.

Le biographe campe avec talent et vivacité une personnalité d’envergure qui a tenté de concilier syndicalisme, engagement politique et féminisme, et a dénoncé les contradictions du mouvement ouvrier, par exemple chez les typographes qui refusaient l’accès de leur profession aux femmes, ou chez les membres de la SFIO qui militaient pour des candidatures féminines mais refusaient de « sacrifier » des circonscriptions où elles auraient eu des chances de l’emporter. Tous les combats qu’elle a menés sont encore d’actualité, souligne un auteur qui nous offre de feuilleter une captivante page d’histoire.

10:32 Publié dans Biographie, L'Humanité, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 1918 hélène brion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2018

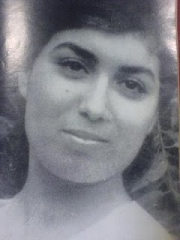

Djamila Boupacha héroïne Algérienne

Immortalisée par Picasso, défendue par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha est cette « inoubliable héroïne de la Guerre d’Algérie », arrêtée à 22 ans, par l’armée française, en compagnie de sa famille, puis abominablement torturée, en 1960.

Immortalisée par Picasso, défendue par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha est cette « inoubliable héroïne de la Guerre d’Algérie », arrêtée à 22 ans, par l’armée française, en compagnie de sa famille, puis abominablement torturée, en 1960.

Djamila, née à Saint-Eugène (Bologhine, Alger) le 9 février 1938, s’est engagée dans la politique, à 15 ans déjà, en adhérant à l’Union des femmes de l’UDMA (Union démocratique pour le Manifeste algérien), un parti créé par Ferhat Abbas en mai 1946. Grâce à sa volonté et à son courage, elle deviendra aide-soignante à l’hôpital de Beni-Messous (Alger) où elle se procurait des médicaments au profit du maquis de la Wilaya IV.

Elle est accusée d'avoir posé un obus piégé à la Brasserie des Facultés, à Alger, le 27 septembre 1959. Pourtant, elle n'avait commis aucun attentat. « Elle était sur le point d’en commettre un, mais elle ne l'a pas fait », d’après Gisèle Halimi. Malgré cela, Djamila Boupacha est arrêtée chez elle par l'armée française, en compagnie de son père (71 ans) et de son beau-frère. Arrêtée en compagnie de sa famille à son domicile

Dans la nuit du 10 au 11 février 1960, une cinquantaine des harkis, des policiers, des gardes mobiles débarquent au domicile de ses parents où elle demeure à Alger, Dely Ibrahim.

Djamila est malmenée, insultée et sauvagement battue devant son père Abdelaziz Boupacha et son beau-frère Ahmed Asbdelli, qui subissent presque aussitôt le même sort. Puis, tous les trois sont emmenés au centre de tri d'El Biar.

Dès l'arrivée, Djamila Boupacha est à nouveau battue. Coups de poing, de pied se succèdent, la font vaciller et tomber à terre. De leurs talons, plusieurs militaires, dont un capitaine parachutiste, lui écrasent les côtes. Quatre mois après, la jeune fille souffre toujours d'une déviation costale.

Quatre ou cinq jours après, Djamila Boupacha est transféré à Hussein Dey, pour y subir la gégène. Mais les électrodes placés au bout des seins ne tenant pas, un des tortionnaires les colle sur la peau avec du ruban adhésif. De la même manière, les jambes, l'aine, le visage, le sexe sont atrocement brulés. Pour obtenir les aveux souhaités, les parachutistes lui administrent toutes sortes de tortures ; brûlures de cigarettes et baignoire et la bouteille. A soixante-dix ans, son père n’est pas épargné non plus. Abdelaziz Boupacha subit les tortures de l'eau, de l'électricité, les coups.

Gisèle Halimi prend en charge l’affaire  Djamila Boupacha est torturée par des parachutistes français pendant 33 jours avant d'être présentée à la justice. C’est à ce moment-là que Gisèle Halimi décide de prendre en charge sa défense. « Djamila Boupacha, militante du FLN, n’a que 21 ans, musulmane, très croyante (…)Elle a été arrêtée puis abominablement torturée par des parachutistes, jour et nuit. Elle a été violée avec une bouteille d'abord, elle qui était vierge et musulmane ; elle m'écrivait des lettres : Je ne sers plus à rien, je suis à jeter», raconte-t-elle. Et d’ajouter : « Quand je l'ai vue, j'ai été absolument… enfin comme n'importe qui l'aurait été, bouleversée.

Djamila Boupacha est torturée par des parachutistes français pendant 33 jours avant d'être présentée à la justice. C’est à ce moment-là que Gisèle Halimi décide de prendre en charge sa défense. « Djamila Boupacha, militante du FLN, n’a que 21 ans, musulmane, très croyante (…)Elle a été arrêtée puis abominablement torturée par des parachutistes, jour et nuit. Elle a été violée avec une bouteille d'abord, elle qui était vierge et musulmane ; elle m'écrivait des lettres : Je ne sers plus à rien, je suis à jeter», raconte-t-elle. Et d’ajouter : « Quand je l'ai vue, j'ai été absolument… enfin comme n'importe qui l'aurait été, bouleversée.

Elle avait encore les seins brûlés, pleins de trous de cigarettes, les liens, ici (elle montre ses poignets), tellement forts qu'il y avait des sillons noirs. Elle avait des côtes cassées... Elle ne voulait rien dire, et puis elle a commencé à sangloter et à raconter un petit peu. » Gisèle Halimi rentre à l'hôtel pour préparer le procès du lendemain. Le soir même la police l’arrête et l’expulse. Elle ne peut plus plaider le procès.

En rentrant, Gisèle Halimi déclenche un énorme élan de solidarité. Elle rencontre Simone de Beauvoir, avec laquelle elle crée un comité de défense pour Djamila Boupacha qui a été le plus important pendant la guerre d'Algérie, Il comprenait Aragon, Sartre, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillion. Djamila Boupacha est amnistiée en 1962, en application des accords d'Évian.

Djamel.Belbey

17:23 Publié dans Biographie, Colonies, Politique, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : djamila boupacha, héroine, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |