04/04/2018

MARTIN LUTHER KING, LE REVE ASSASSINE !

Le 4 avril 1968, le pasteur animateur du mouvement des droits civiques était abattu. Cinquante ans plus tard, l’émancipation des Noirs américains demeure une question d’actualité.

Le 4 avril 1968, le pasteur animateur du mouvement des droits civiques était abattu. Cinquante ans plus tard, l’émancipation des Noirs américains demeure une question d’actualité.

Martin Luther King junior, né à Atlanta, est originaire d'une famille de pasteurs et bénéficie d'un milieu social plutôt favorable. En 1954 il devient pasteur baptiste et exerce à Montgomery, dans l’Alabama. En 1955, il prend la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks arrêtée par la police pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, et lance un appel au boycott de la compagnie de bus de la ville. Malgré les intimidations, le boycott durera un an jusqu'à ce que la Cour Suprême donne tort à la compagnie de bus.

L'impact médiatique de cette victoire amène Martin Luther King à fonder le SCLC (conférence des leaders chrétiens du sud) avec d'autres personnalités noires et à en devenir le président. Partisan de la non-violence, il décide d'étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble des Etats-Unis.

Inspiré par Henri-David Thoreau (1817-1862), auteur de "La désobéissance civique", et admirateur de Gandhi (1869-1948), Martin Luther King effectue en 1959 un voyage en Inde pour approfondir sa connaissance du Satyagraha, les principes de Gandhi.

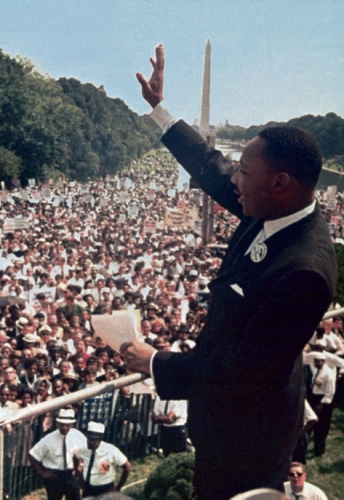

En 1963, il est à la tête de grandes campagnes pour les droits civiques, le droit de vote des Noirs, la fin de la ségrégation, une meilleure éducation. Il est arrêté à plusieurs reprises. Dans son discours du 28 août 1963, "I have a dream", devant 250000 personnes, il lance un appel pour un pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la justice et la paix. La violence des forces de l'ordre et le harcèlement des ségrégationnistes face aux luttes pacifiques engendrent une vague de sympathie au sein de l'opinion publique pour le mouvement des droits civiques.

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix dont il est le plus jeune lauréat. La plupart des droits pour lesquels il milite sont votés comme lois avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965.

Après ses succès dans le sud des Etats-Unis, Martin Luther King s'installe à Chicago en 1966 et cherche à étendre le mouvement dans le nord du pays. Les manifestations qu'il organise à Chicago suscitent une réaction encore plus violente que dans le sud.

En 1967, il se déclare contre la guerre au Vietnam, estimant que les Etats-Unis "occupent le pays comme une colonie américaine". Il s'engage dans la lutte contre la pauvreté et organise la "Campagne des pauvres" pour s'attaquer aux problèmes de justice économique.

Martin Luther King meurt assassiné par un ségrégationniste blanc le 4 avril 1968 à Memphis alors qu'il soutenait une grève d'éboueurs.

CITATIONS

"Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher."

Martin Luther King - 1929-1968 - Wall Street Journal - 13 novembre 1962

"Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier."

Martin Luther King - 1929-1968 - Lettre, 1963

"Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre."

Martin Luther King - 1929-1968 - Discours à Detroit - 23 juin 1963

"La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui guérit."

Martin Luther King - 1929-1968 - Why we can’t wait

"Les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas."

Martin Luther King - 1929-1968

"Depuis que je suis en Inde, je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance non-violente est l'arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans leur lutte pour la justice et la dignité humaine."

Martin Luther King - 1929-1968

09:55 Publié dans Biographie, Etats Unis, Monde, Politique, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martin luther king, rêve |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2018

Valentina Terechkova, la première femme dans l’espace

Valentina Vladimirovna Terechkova (née en 1937), est la première femme de l’histoire à avoir effectué un voyage dans l’espace, et la seule femme à avoir effectué ce voyage en solitaire.

Valentina Terechkova nait le 6 mars 1937 à Maslennikovo, en Russie, d’un père agriculteur et d’une mère ouvrière dans une industrie textile. Elle commence l’école à 8 ans mais la quitte à 16 ans, continuant des études par correspondance et se faisant embaucher comme ouvrière dans une industrie textile. Dès sa jeunesse, elle s’intéresse au parachutisme et s’y entraine, faisant son premier saut à 22 ans, en 1959.

En 1961, après le vol réussi de Youri Gagarine, Sergueï Korolev, le responsable du programme spatial soviétique, décide d’envoyer une femme dans l’espace. Parmi 400 candidates, il sélectionne 5 femmes, dont Valentina, avec notamment les critères suivants : être parachutiste, avoir moins de 30 ans, faire moins d’1m70 et de 70 kilos. Issue d’un milieu prolétaire et fille d’un héros de la deuxième guerre mondiale (son père est mort à la guerre), Valentina est une candidate de choix ; elle est donc sélectionnée parmi les 5 candidates restantes par Nikita Khrouchtchev lui-même. Elle suit alors un entrainement intensif comprenant des vols sans gravité, des tests d’isolation, des sauts en parachute, des cours d’ingénierie et du pilotage.

La première femme dans l’espace

Le 16 juin 1963, Vostok 6 décolle sans accrocs et Valentina devient, à 26 ans, la première femme dans l’espace. En 70 heures et 41 minutes, elle effectue 48 orbites autour de la Terre. Malgré les nausées et l’inconfort qu’elle ressent pendant la majeure partie du voyage, elle tient un carnet de voyage et prend des photos de l’horizon qui seront ensuite utilisées pour identifier des couches d’aérosols dans l’atmosphère. Le 19 juin, au retour, Valentina s’éjecte comme prévu ; se retrouvant au-dessus d’un lac, elle parvient cependant à le survoler en parachute et à atterrir sur la terre ferme.

Tenue au secret, ce n’est que 30 ans plus tard qu’elle révèlera un dysfonctionnement de son vaisseau : pendant la phase de freinage, le vaisseau était orienté pour la montée et non la descente, ce qui l’éloignait progressivement de la Terre. Signalant l’erreur à l’équipe au sol, elle a put recevoir un correctif et régler le problème.

Après son vol, Valentina épouse le cosmonaute Andrian Nikolaïev et reprend ses études. Très sollicitée en politique, elle devient en 1971 membre du comité central du parti communiste de l’Union soviétique. En 1977, elle obtient un diplôme d’ingénierie. Malgré la chute de l’Union soviétique, elle n’a rien perdu de son prestige et est toujours considérée comme une héroïne en Russie.

A ce jour, elle reste la plus jeune femme à avoir volé dans l’espace, et la seule à avoir effectué un vol en solitaire.

17:28 Publié dans Biographie, Espace, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valentina terechkova, cosmonaute, russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2018

Jeanne Labourbe : La 1ère communiste française

Jeanne Labourbe dès le début a soutenu la Révolution Russe et s'engage dans l'Armée Rouge. Elle est violée et exécutée à Odessa, début mars 1919, par des soldats français et russes blancs. Elle devint la première martyre du communisme français.

Jeanne Labourbe dès le début a soutenu la Révolution Russe et s'engage dans l'Armée Rouge. Elle est violée et exécutée à Odessa, début mars 1919, par des soldats français et russes blancs. Elle devint la première martyre du communisme français.

Jeanne Labourbe naquit à Lapalisse en 1877 dans une famille de journaliers marqués par les idées républicaines.

… En 1896, la jeune fille de 19 ans, repasseuse de son état, tombe sur une annonce réclamant les services d’une gouvernante en Pologne (alors rayée de la carte). Elle se rend sur place – dans l’empire russe –, exécute des travaux ménagers tout en apprenant le français aux enfants de ses employeurs.

Elle se lie avec la famille d’un déporté politique, s’initie à la question sociale et devient courrier au service de la révolution qui fermente. En 1905, elle se jette dans la mêlée libératrice amenée à échouer. Elle change de prénom. Voici désormais « l’institutrice Jeanne Labourbe », comme elle ne cessera plus d’être désignée.

Premier membre français du Parti bolchévique, Jeanne Labourbe intégra un groupe d'interprètes dont le but était de tenter de rallier à la cause des soviets le plus possible de soldats occidentaux engagés aux côtés des Russes blancs (pro-tsaristes) dans la guerre civile qui avait éclaté au lendemain de la Révolution d'octobre.

Après la révolution d’octobre 1917, la Russie connaît à la fois la guerre civile et l’intervention étrangère. Lénine signe la paix avec l’Allemagne. Mais les pays de l’Entente (France, Angleterre, Grèce, Japon, États-Unis…) veulent isoler l’Europe de la contagion des idées révolutionnaires. Ils vont même jusqu’à débarquer en Russie septentrionale : les Anglais attaquent dans la Baltique et en Mer Noire, les Turcs pénètrent dans le Caucase, les Américains et les Japonais occupent Vladivostok.

Clémenceau conçoit une gigantesque opération de soutien aux armées Blanches, les armées contre-révolutionnaires. Entre décembre 1918 et janvier 1919 Sébastopol, Odessa, Nikolaïev et Kherson sont occupées. Simultanément les forces Blanches attaquent en Crimée.

En 1919, bon nombre de soldats ne sont toujours pas démobilisés. Le « ras-le-bol » et le refus de jouer aux contre-révolutionnaires, de se transformer en « gardiens de la bourgeoisie » vont aboutir à des mutineries. Les premiers soulèvements ont lieu dans les troupes terrestres dès février.

André Marty raconte comment Jeanne Labourbe se retrouve à Odessa :

Elle était frémissante quand elle apprit que les soldats français avaient débarqué à Odessa. Elle ne pouvait supporter l’idée, disait-elle, que « les fils des communards de 71, les descendants des révolutionnaires de 93, viennent étouffer la grande révolution russe. » […] Elle obtint du Comité central du Parti d’être envoyée à Odessa. Elle y arriva en traversant le front.

Elle se jeta dans l’action avec sa foi, son enthousiasme. Elle remaniait la rédaction des tracts, des journaux, trouvant toujours qu’ils n’étaient pas assez vivants, qu’ils n’accrochaient pas assez le cœur des soldats … »

Elle fait diffuser dans les cantonnements, par des enfants censés écouler journaux et cigarettes, des tracts, des brochures, ainsi que Le Communiste, une feuille qu’elle rédige sur place, cachée par une militante de 67 ans, Mme Leifmann. C’est là, rue Pouchkinskaïa, dans la nuit du 1er au 2 mars 1919, que tout se noue, selon le récit qu’en fera Radkov, un militant bolchevique serbe présent sur place mais qui pourra s’échapper – au point d’être un temps soupçonné par ses camarades de parti – et survivre à la vengeance contre-révolutionnaire. Radkov précise qu’en plus de Jeanne Labourbe et Mme Leifmann, étaient présents les trois filles de celle-ci et le tailleur Lazare Schwetz :

Elle fait diffuser dans les cantonnements, par des enfants censés écouler journaux et cigarettes, des tracts, des brochures, ainsi que Le Communiste, une feuille qu’elle rédige sur place, cachée par une militante de 67 ans, Mme Leifmann. C’est là, rue Pouchkinskaïa, dans la nuit du 1er au 2 mars 1919, que tout se noue, selon le récit qu’en fera Radkov, un militant bolchevique serbe présent sur place mais qui pourra s’échapper – au point d’être un temps soupçonné par ses camarades de parti – et survivre à la vengeance contre-révolutionnaire. Radkov précise qu’en plus de Jeanne Labourbe et Mme Leifmann, étaient présents les trois filles de celle-ci et le tailleur Lazare Schwetz :

« Nous jouions aux cartes et aux dames, lorsque, tout à coup, on frappa à la porte et, sans attendre, on l’ouvrait toute grande d’un coup vigoureux. Dix hommes entrèrent en trombe et dirigèrent leurs revolvers sur nous, en criant : “Haut les mains !” Ces hommes étaient cinq officiers volontaires (deux généraux, deux colonels et un subalterne), quatre officiers français (trois officiers d’infanterie et un officier de marine) et un civil. »

L’appartement est mis à sac, ses occupants transférés à la Sûreté militaire, torturés puis traînés jusqu’au cimetière juif pour y être abattus à coups de revolver. Selon le récit canonique bolchevique alors mis en place et que reprendra consciencieusement André Marty, toute la population d’Odessa visite la morgue pendant les jours qui suivent. Les cadavres des assassinés présentent un spectacle horrible : tous, sans excepter la vieille Leifmann, ont le visage défiguré, le corps couvert de bleus et de plaies causées par les baïonnettes : « Jeanne Labourbe ne put être reconnue que par ses cheveux courts et ondulés et le vieux paletot qu’elle portait toujours. Il est certain qu’au moment où Radkov s’enfuit, les victimes essayèrent aussi de se défendre et de s’échapper ; blessées, elles furent certainement achevées avec rage. »

Le 5 avril 1919, les révolutionnaires reprennent la ville d’Odessa aux Blancs et des funérailles grandioses sont organisées en l’honneur de Jeanne Labourbe et de ses camarades assassinés. Dans La Pravda du 25 mars 1919, Niourine, le camarade russe du Groupe communiste français de Moscou, écrit : « Le prolétariat français immortalisera ce nom honoré de la première femme communiste française qui sut lutter pour la révolution. »

Sources : Compagnie Jolie Mome, Palicia.blogpost, Humanité hors série sur la Révolution d'Octobre

17:44 Publié dans Biographie, PCF, Première guerre mondiale, Révolution, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanne labourbe, communiste, russie, bolchéviques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |