03/06/2016

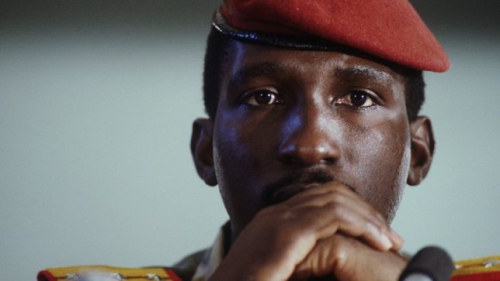

Thomas Sankara, l'icone de la jeunesse Africaine

Sankara : ce nom reste gravé dans les mémoires en Afrique.

« A bas l’impérialisme ! A bas le néo-colonialisme ! »

Thomas Sankara a pris le pouvoir à 34 ans, en 1983, dans un pays qui s’appelait encore la Haute-Volta. Un pays qu’il va rebaptiser le Burkina Faso, et ce n’est là qu’un des multiples changements que ce militaire guitariste va mettre en œuvre avant son assassinat, en 1987. Un assassinat qui va contribuer à faire de lui une icône de la jeunesse africaine.

Socialiste, féministe, écologiste, il plante des arbres pour lutter contre la désertification, fait vacciner les enfants à tour de bras, instaure des tribunaux populaires pour les fonctionnaires corrompus et veut libérer la femme de la « domination féodale » de l'homme.

Thomas Sankara est un soldat mélomane. Il ne possède d’ailleurs quasiment rien à part son pistolet, qu’il arbore toujours à la ceinture, et deux guitares. Payé l'équivalent de 230 € par mois, il impose la petite Renault 5 comme véhicule de fonction des ministres. La Mitsubishi de sa femme, raconte la légende, était tellement en mauvais état qu'il fallait la pousser chaque matin pour la faire démarrer.

« Avec lui, pas facile de dormir en paix »

Mais Sankara dérange, et pas seulement par son style. Le dirigeant burkinabè « fait la leçon » à François Mitterrand. Face à la presse, il lui reproche d’avoir accueilli en France Pieter W. Botha, le numéro deux du régime de l’apartheid en Afrique du Sud, et Jonas Savimbi, le rebelle angolais, soutien du régime ségrégationniste.

« Des bandits et des tueurs ont taché la France si belle et si propre de leurs pieds et de leurs mains couverts de sang », accuse Sankara aux côtés d’un Mitterrand de marbre. « C’est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Avec lui, il n’est pas facile de dormir en paix », reconnaît peu après le président socialiste, agacé et embarrassé.

Le Capitaine Thomas Sankara, mauvaise conscience de la Françafrique, « sortait du cadre, il était anticonformiste, il ne se conformait pas aux usages », souligne Christophe Cupelin qui a réalisé un documentaire sur ce Président hors norme.

« La dette ne peut pas être remboursée… »

Sankara agaçait aussi prodigieusement ses pairs. A la tribune de l'OUA, l'Organisation de l'unité africaine, en juillet 1987, il appelle les autres Etats du continent à ne pas payer la dette extérieure. « La dette ne peut pas être remboursée parce que, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Par contre, si nous payons, c’est nous qui allons mourir. Que celui qui veut payer prenne son avion et aille tout de suite à la Banque mondiale ! », lance-t-il devant les autres dirigeants du continent.

Deux mois et demi après, Sankara est assassiné. « Ce discours remet en question l’ordre mondial, mais Sankara n’a pas été assassiné à cause de ce discours en particulier, affirme Christophe Cupelin. En fait, Sankara a peut-être été assassiné à cause de tous ses discours ! »

Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombe sous les balles lors d’un putsch qui porte au pouvoir son frère d’armes, son confident, Blaise Compaoré.

Sources RFI

15:11 Publié dans Biographie, Colonies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas sankara, afrique, burkina faso |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2016

Robespierre, objet de passion, interroge toujours les consciences

Robespierre. La Fabrique d’un monstre, Jean-Clément Martin. L’historien livre une biographie de l’Incorruptible totalement dégagée de l’emprise thermidorienne. En refusant de se soumettre aux injonctions du psychologique, de l’affectif, de l’exaltation comme de la vitupération, il fait œuvre utile et salutaire.

Robespierre. La Fabrique d’un monstre, Jean-Clément Martin. L’historien livre une biographie de l’Incorruptible totalement dégagée de l’emprise thermidorienne. En refusant de se soumettre aux injonctions du psychologique, de l’affectif, de l’exaltation comme de la vitupération, il fait œuvre utile et salutaire.

En moins de quinze ans, indépendamment des deux rééditions successives des dix volumes des Œuvres de Maximilien Robespierre, augmentés d’un onzième volume, suivies de la « découverte » de papiers jusque-là considérés comme perdus, ont paru autant de biographies de l’Incorruptible qu’il en a été dénombrées depuis les premiers travaux dus à Laponneraye, dans les années 1830 ! C’est assez dire que le personnage historique de Robespierre ne cesse de focaliser l’intérêt du public et d’interroger les consciences.

En se consacrant à dire simplement ce que fut l’existence de Maximilien Robespierre, de sa naissance à Arras en 1758 à sa mort tragique le 28 juillet 1794 (le 9 thermidor), tout en refusant de se soumettre aux injonctions du psychologique, de l’affectif, de l’exaltation comme de la vitupération, Jean-Clément Martin a fait œuvre utile et salutaire. Dans les cent premières pages, il évoque précisément le jeune homme que fut Maximilien, circonscrit fort bien son milieu de bourgeoisie d’office par son père et, du côté maternel, signale sa position de rejeton d’une dynastie de producteurs urbains, rappelle ses réussites scolaires, son insertion relativement aisée dans le milieu arrageois, son attention insolite à la situation sociale des petites gens du tiers état : rien de très « original » ne distingue donc Maximilien de beaucoup d’autres qui seront appelés à tenir les premiers rôles dans la Révolution qui vient.

« Idole abattue », « bouc émissaire » de la peur bourgeoise

Pendant les cent vingt pages qui suivent, on suit pas à pas le cheminement d’un représentant du peuple que la Révolution éduque plus qu’il ne la dirige, découvrant à la fois les risques de l’action politique et la nécessité de l’engagement, l’écart entre les paroles qu’il faut prononcer (ou ne pas formuler) et l’effet du discours ou de la posture sur l’événement autant que sur les mouvements de l’opinion et l’action collective des forces sociales. Puis, en cent pages supplémentaires, l’auteur nous entraîne derrière Robespierre dans les arcanes du pouvoir d’État, d’abord dans sa définition et sa conquête, ensuite dans son exercice : c’est alors que l’homme de principes se révèle, à la mesure des enjeux et des circonstances qui s’imposent à lui.

Sorti vaincu d’un affrontement politique sur fond de guerre civile et étrangère, qu’il a vue venir sans pouvoir en maîtriser le cours malgré son immense autorité publique, Robespierre devient une « idole abattue » que ses vainqueurs, issus pour la plupart du même cursus historico-politique, transformeront délibérément en « monstre » après sa chute pour inscrire à son débit d’homme d’État tout ce qu’il fallait faire oublier ou occulter de la Révolution, une fois celle-ci « terminée ». Et c’est sur cette figure de Robespierre en « bouc émissaire » de la peur bourgeoise et en première incarnation de la catégorie de « totalitarisme » inventée par Hannah Arendt, « entre Platon et Pol Pot », que s’achève l’ouvrage.

On ne saurait trop louer l’auteur d’avoir systématiquement replacé l’action et la parole de Robespierre dans le contexte précis de leur formulation et d’en mesurer l’efficace ou l’effet à cette aune exclusivement. Ici gît toujours l’honneur de l’historien ! Cela nous change des élucubrations des multiples auteurs thermidorisés, même sans le savoir, qui en ont traité. Mais la démarche de Jean-Clément Martin se montre de surcroît surtout attentive aux relations de sommet, et même au tour « politicien (sic) » des choses, aux intérêts de « clans », et rabat quelquefois la grande histoire de la nation refondée entre 1789 et 1793 sur de petits motifs, loin des grands enjeux du temps : on se prend quelquefois à souhaiter d’entendre Goethe ou Victor Hugo, même Chateaubriand et pas seulement Carlyle (in fine).

Un ouvrage original et argumenté qui réjouira les robespierristes

D’autant que la haute culture de Robespierre (que les thermidoriens se sont ingéniés à occulter), notamment son constant retour sur ce qu’il fallait retenir de Jean-Jacques Rousseau, voire de Montesquieu, n’apparaît souvent que sous la forme d’un alibi, d’un topo ou d’un simple souvenir de collège, non d’une pensée en acte. On pouvait espérer plus de grandeur dans le rendu, comme on le dit d’un tableau. Traduisant la mauvaise conscience de la suite des générations qui se sont laissé duper, volontairement ou non, par le discours thermidorien, l’effort de salubrité historienne auquel s’est attaché Jean-Clément Martin dans ce livre si argumenté ne va certes pas, du côté droit de l’opinion, améliorer son image et sa réputation d’électron libre ! Seuls celles et ceux qui n’ont pas lu ses précédents ouvrages en seront surpris. Nous, robespierristes, nous en réjouissons.

Quoique ne reposant pas sur des découvertes documentaires nouvelles, la biographie de Jean-Clément Martin est un très bon livre, original et tout à fait à la page, qui sait d’ailleurs rendre aux précédents travaux ce qui leur revient. On se plaît à constater, ce qui est rare, que la bibliographie utilisée et la liste des auteurs cités, à quelques curieuses exceptions près, ne jettent l’ostracisme sur personne (le récit d’André Stil, qui le mérite, est mentionné quatre fois et longuement), mais curieusement, beaucoup de celles et ceux qui sont cités dans les pages du texte sont ignorés dans l’index terminal, de même que, à l’exception d’un seul, tous les différents auteurs de recueils de textes de Robespierre : le diable, comme l’on sait, niche toujours dans les marges !

11:17 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robespierre, la fabrique d'un monstre, livre, mazauric, jean clément perrin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2016

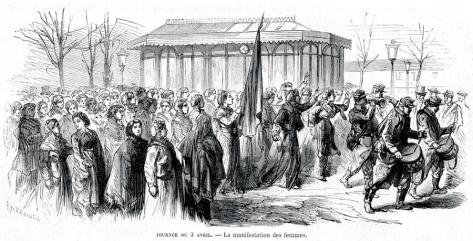

Quand la Commune inventait droit du travail et droit au travail

Au printemps 1871, la Commune de Paris, et plus particulièrement sa commission du Travail dirigée par Léo Frankel, a produit plusieurs décrets posant les bases d’une législation du travail en lien avec le droit au travail. L’Union des femmes a joué un rôle moteur dans ce combat.

Tous les jours, dans les médias, des « économistes » viennent nous sommer de choisir : baisser le coût du travail, réduire le droit du travail ou alors ce sera plus de chômage. Fondamentalement, cette campagne vise à opposer le droit du travail (et les droits sociaux) au droit au travail. Si les temps ont changé, il convient de rappeler certains points de l’action de la Commune qui peuvent enrichir notre débat.

D’abord, la Commune n’ignorait nullement les questions du développement économique. On oublie trop souvent que la commission du Travail s’était fixée comme objectif premier de « favoriser les industries nationales et parisiennes » et de « développer le commerce international d’échange, tout en attirant à Paris les industries étrangères de façon à faire de Paris un grand centre de production ». La Commune ne se désintéressera pas des entreprises, en particulier en réglant la question des échéances et des loyers, question alors cruciale : pendant le siège, les loyers ne sont pas payés et les dettes ne sont pas réglées.

La Commune dispense les locataires de payer le retard de loyers et étale largement le règlement des dettes (sans les annuler). Ces mesures vaudront un soutien durable d’une partie notable de la petite bourgeoisie parisienne à la Commune.

Mais c’est fondamentalement en tenant les deux bouts, droit du travail ET droit au travail que la Commune va tenter de remettre en route l’économie de la capitale. Le chômage était en effet considérable avec la situation créée par la guerre, le siège, ou l’abandon par certains patrons « francs-fileurs » de leur atelier. Le grand décret du 16 avril réquisitionna les ateliers abandonnés pour leur « prompte mise en exploitation par l’association coopérative des travailleurs qui y sont employés ». Mais l’objectif n’était pas de répéter les Ateliers nationaux de 1848. Il s’agissait, dans une vue à long terme, de « faciliter la naissance de groupements sérieux et homogènes », socialisés et autogérés, qui confectionneront « des objets marchands ». Une enquête sera conduite pour examiner la situation des ateliers fermés ; les chambres syndicales ouvrières, légalisées par la Commune treize ans avant la loi de 1884, seront pleinement associées à la mise en œuvre du décret.

On doit mentionner ici le travail considérable conduit par l’Union des femmes : « Le travail de la femme, proclame l’Union le 11 avril, étant le plus exploité, sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence. » L’Union des femmes fut le principal partenaire de la commission du Travail. Elle fut un des principaux moteurs de la réflexion et de l’action de la Commune dans le domaine. Ainsi l’Union élabora le projet d’association ouvrière le plus avancé.

Dans un même mouvement, la Commune instaure un vrai droit du travail. Rappelons qu’en 1871, le droit du travail est quasiment inexistant : la seule vraie loi de 1841 interdisant le travail dans les ateliers aux enfants de moins de huit ans… est à peine appliquée du fait de la faiblesse des inspections. Nous n’évoquerons ici que trois décrets qui concernaient la durée du travail, le contrôle du travail et les salaires. Celui du 20 avril est un des plus connus et des plus symboliques, qui interdisait le travail de nuit dans les boulangeries. Il souleva l’enthousiasme des ouvriers boulangers qui manifestèrent leur soutien au décret et le mécontentement de nombre de patrons boulangers qui tentèrent d’empêcher son application.

Mettre fin au tout-libéral dans le marché du travail

Le décret du 27 avril interdit les amendes et les retenues opérées par prélèvements sur les salaires. Ces prélèvements étaient une des principales armes dans les mains des patrons pour affaiblir la résistance ouvrière et constituaient une atteinte permanente à la dignité ouvrière. La Commune l’appliqua en particulier aux rétives compagnies de chemins de fer.

Dans le décret du 13 mai concernant les marchés de la Commune, les cahiers des charges des entreprises devaient indiquer « le prix minimum du travail à la journée ou à la façon à accorder aux ouvriers et ouvrières chargés de ce travail ». C’était instaurer le salaire minimum ! Mais la réflexion de Léo Frankel, le « ministre » du Travail de la Commune, va plus loin. Il constate que « si le prix de la main-d’œuvre reste comme aléa dans les marchés, c’est lui seul qui apporte le rabais ». L’État doit intervenir pour introduire « le prix minimum » à la journée et mettre fin au tout-libéral dans le marché du travail. C’est le progrès des techniques qui devient alors le seul authentique facteur de la baisse des prix des produits, permettant vente et consommation.

La crise économique actuelle est moins conjoncturelle qu’en 1871, mais l’idée que droit au travail et droit du travail vont ensemble garde toute sa modernité.

REPERES

- 16 avril 1871 Réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires, mise en place de coopératives ouvrières.

- 20 avril Suppression des bureaux de placement de la main-d’œuvre, monopoles florissants agissant comme des « négriers ». Remplacement par des bureaux municipaux.

- 27 avril Interdiction des amendes et retenues opérées par prélèvements sur les salaires.

Eugène Pottier (1816-1887). Nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance d’Eugène Pottier, né le 4 octobre 1816. Des initiatives seront annoncées ultérieurement. Mais citons aujourd’hui ces vers extraits de l’Internationale, écrits en 1871, qui nous donnent vraiment à réfléchir sur le droit que rêvaient les communards. « L’État comprime et la loi triche/L’impôt saigne le malheureux/Nul devoir ne s’impose au riche,/Le droit du pauvre est un mot creux./C’est assez languir en tutelle,/L’égalité veut d’autres lois :/ Pas de droits sans devoirs, dit-elle,/Égaux, pas de devoirs sans droits ! »

Jean-Louis Robert historien, président d’honneur des Amies et Amis de la Commune de Paris-1871Vendredi, 18 Mars, 2016

16:29 Publié dans Actualité, Biographie, La Commune, Politique, Social, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la commune, droit du travail |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |