27/07/2015

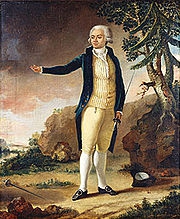

JOSEPH DE SAINT-GEORGE : LE VOLTAIRE DE LA MUSIQUE

Joseph de Bologne de Saint-George, dit le chevalier de Saint-George, né le 25 décembre 1745 à Baillif en Guadeloupe et mort le 10 juin 1799 à Paris, fut un célèbre musicien et escrimeur français.

Joseph de Bologne de Saint-George, dit le chevalier de Saint-George, né le 25 décembre 1745 à Baillif en Guadeloupe et mort le 10 juin 1799 à Paris, fut un célèbre musicien et escrimeur français.

« Wateau de la musique », « Voltaire de la musique », comme le surnommait l'abbé Grégoire, ou « Mozart de la musique » les qualificatifs ne manquaient pas pour nommer ce génie de la musique trop méconnu. Il eut même droit au surnom de « Don Juan noir » par jalousie et préjugé raciste.

Saint-George est né esclave en Guadeloupe, sa mère, Anne, dite Nanon (née vers 1723 au Lamentin, en Guadeloupe) étant elle-même une esclave d'origine africaine. Son père, Georges de Bologne de Saint-George (1711-1774), colon protestant d'origine néerlandaise, lui donna une éducation soignée. Il excella très jeune dans plusieurs disciplines : équitation, escrime, danse et musique.

Arrivé définitivement en métropole en 1753, il y fut rejoint, deux ans plus tard, par ses parents et entra à l’académie de Nicolas Texier de la Boëssière afin de se préparer au métier d’officier. En 1761, il fut admis dans le corps prestigieux des gendarmes de la garde du Roi et devint rapidement célèbre pour ses remarquables capacités artistiques et sportives. Il se fit notamment connaître comme violoniste prodige et escrimeur hors pair. Saint-George dirigea l’orchestre des Amateurs et composa de nombreux concertos pour violon, des quatuors à cordes, des symphonies concertantes. Candidat pour diriger l’opéra (l'Académie royale de musique), il fut évincé lorsque deux chanteuses, Sophie Arnould et Rosalie Levasseur, ainsi qu'une danseuse, Marie-Madeleine Guimard, adressèrent un placet (pétition) à la reine pour « représenter à Sa Majesté que leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur permettraient jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre ».

Saint-George dirigea l’orchestre des Amateurs et composa de nombreux concertos pour violon, des quatuors à cordes, des symphonies concertantes. Candidat pour diriger l’opéra (l'Académie royale de musique), il fut évincé lorsque deux chanteuses, Sophie Arnould et Rosalie Levasseur, ainsi qu'une danseuse, Marie-Madeleine Guimard, adressèrent un placet (pétition) à la reine pour « représenter à Sa Majesté que leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur permettraient jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre ».

Saint-George reçut le soutien de la communauté musicale parisienne. Louis XVI, pour trancher, attribua la responsabilité de l'opéra à son Intendant des Menus Plaisirs, Papillon de La Ferté. Ceci n'empêcha pas Saint-George d'être reçu à la cour et de devenir l'intime de Marie-Antoinette, ce qui explique, peut-être, une tentative d’assassinat menée par des hommes de la police secrète de Versailles.

En 1777, il fit jouer Ernestine, une comédie à ariettes en trois actes dont le livret avait été rédigé par Choderlos de Laclos. Protégé par la maison d'Orléans et ami du futur Philippe-Égalité, Saint-George se lia, à l'occasion de ses séjours à Londres, avec un autre grand escrimeur, le chevalier d'Éon.

À la Révolution, Saint-George s'installa à Lille et s’engagea dans la Garde nationale avec le grade de capitaine. Le 7 septembre 1792, il devint colonel de la légion franche des Américains et du Midi, en partie composée d'Afro-Antillais ; il y fit nommer lieutenant-colonel son protégé Alexandre Dumas, futur général et père de l’écrivain.

La Légion se forma à Laon avant de rejoindre Lille et l'armée du Nord sous la nouvelle désignation de 13e régiment de chasseurs à cheval où elle fut engagée dans les combats contre les Autrichiens et les immigrés, et participe à la libération de Lille.

Il devint le premier colonel noir de l'armée Française. C'est lui qui arrête, à Lille, l'avant-garde des troupes que Dumouriez a envoyées sur Paris, après sa trahison pour rétablir la monarchie.

Plusieurs fois dénoncé et accusé de royalisme — notamment au moment de la trahison de dumouriez — le chevalier fut pourtant destitué de son commandement par Bouchotte, ministre de la Guerre.

Le 4 novembre 1793, il fut arrêté à Château-Thierry, malgré le soutien de la municipalité. Incarcéré d'abord à Chantilly, puis au château d'Hondainville (Oise) il fut enfin libéré, après presque une année de détention, par ordre du Comité de sûreté générale. Tombant sous le coup d'une loi visant à épurer l'armée de ses officiers royalistes après l'insurrection de Vendémiaire (octobre 1795), il fut définitivement révoqué.

Une légende affirme que le chevalier de Saint-George se serait rendu de 1795 à 1797 à Saint-Domingue où il aurait rencontré Toussaint Louverture.

Il est mort à Paris le 10 juin 1799 d'une infection de la vessie consécutive à une blessure reçue à la jambe durant la Révolution. Contrairement à ce qui a pu être écrit, sa mort est honorée dignement et tous les journaux de l'époque lui ont rendu hommage. Membre de la célèbre Loge des Neuf Sœurs du Grand Orient de France, il fut sans doute l'un des rares anciens esclaves à être reçu maçon.

Saint-George connût une deuxième mort quand le général Bonaparte, premier consul de la première République française (et non pas encore l'empereur Napoléon Ier), après avoir rétabli illégalement l’esclavage aux Antilles le 20 mai 1802, fit brûler toutes ses œuvres le même jour. Napoléon Ier interdit par la suite aux « noirs et gens de couleur » l'entrée à l'armée (29 mai 1802), l'accès au territoire métropolitain (2 juillet 1802) et — pour ceux qui s'y trouvaient déjà — par l'intermédiaire de Claude Régnier, les mariages entrent les Noirs et les Blancs (8 janvier 1803).

Plus question alors de reconnaître qu'un noir, ravalé au rang de bétail, puisse composer de la musique. Saint-George est impitoyablement rayé des répertoires.

La destruction de ses œuvres plus les lois raciales qui fûrent édictées par la suite ont conduit à l'oubli total de Saint-George.

Saint-George revint à la mode à l'époque romantique, et fut notamment cité par Balzac, Alexandre Dumas et surtout le dandy Édouard Roger de Bully (dit Roger de Beauvoir) qui lui consacra un roman adapté au théâtre.

SON OEUVRE

Elle se compose de sept opéras, plus de 100 concertos, trois symphonies, douze quatuors à cordes, et plusieurs sonates.

Ce sont ses quatorze concertos « à violon principal » qui témoignent le mieux de sa technique hardie et pleine d’éclat (batteries, grands écarts mélodiques, contrastes de registres). Instrumentés pour cordes et vents (deux flûtes, deux hautbois et deux cors ad libitum), ils adoptent le plan vivaldien (Allegro où alternent Tutti et Soli, Adagio ou Largo expressif et influencé par l’écriture lyrique, Rondeau).

Son Œuvre musical relève encore du domaine de la Recherche. Il fut bien l’un des meilleurs représentants de l’esthétique concertante des Lumières et l’un des maillons essentiels de la chaîne musicale qui, de Rameau à Berlioz, assura la transition du Baroque au Romantisme.

09:54 Publié dans Biographie, Culture, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph de bologne de saint-george, dit le chevalier de saint-george |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2015

CHANSONS ROUGES : LA WEB RADIO QUI CHANGE LE MONDE

Chansons Rouges, web radio, la radio qui change du monde avec les chansons de la révolution pour vous, avec les interprètes qui bougent ce monde :

Amal Murkus, Les Communards, Daniel Lavoie, Groupe 17, Jean Ferrat, Julia Boutros, Mouloudji, Patti Smith, Renaud, Buena Vista Social Club, les 4 barbus, Mécano, Nina Simone, Grégoire, Madonna, Pierre Bachelet, Pierre Perret, Raul Paz, Coeur de l'armée rouge, Dominique Grange, Georges Moustaki, Leny Escudéro, Agnès Bihl, HK et les Saltimbanks, Marc Ogeret, Catherine Ribeiro, Compagnie de Lampora, Francesca Soleville, Les escrocs, Boris Vian, Chansons bifluoré, Isabelle Aubret, Joe Cocker, Joé Dassin, Tina Turner, Yannick Noah, Carlos Mejia Godoy, José Afonso, Manitas de Olatas, Pete Seeger, Amina Alaoui, Anton Karas, Chris Réa, Hubert Félix Théfaine, Félix Leclerc, Vignault, Nathalie Cardone, Freddie Mercury, Idir, Manu Chao, Léo Ferré, Marc Gélinas, Nana Mouskouri, Souad Massi, Shakira, Edith Piaf, Antoine Ciosi, Bernard Lavilliers, François Béranger, Henri Tachan, Michel Fuguain, Johan Baez, Patricia Kaas, Le Grand Corps Malade, Francis Lalanne, Léonard Cohen, Les Quilapayun, Victor Jara...

11:48 Publié dans Culture, Monde, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chansons rouges, révolution |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2015

LE GENOCIDE ARMENIEN : 100 ANS POUR NE PAS OUBLIER !

Le génocide arménien (Հայոց Ցեղասպանություն : Hayots Tseghaspanoutyoun en arménien, Ermeni Soykırımı en turc) a eu lieu d'avril 1915 à juillet 19161. Les deux tiers des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie ont été exterminés au cours des déportations et massacres de grande ampleur. Il fut planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l’époque, le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de « Jeunes-Turcs », dirigeant l'Empire ottoman et engagé dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Empires centraux. Considéré comme l'un des tout premiers génocides du XXe siècle, il a coûté la vie à un million deux cent mille Arméniens d'Anatolie et du haut-plateau arménien.

Préparés et organisés depuis Constantinople, alors capitale de l'empire, les déportations et les massacres ont été mis en œuvre à l'échelle locale par les responsables des divers districts et provinces chargés de rassembler leurs administrés arméniens, ainsi que par les soldats et gendarmes ottomans qui escortaient les convois jusqu'au désert et procédaient eux-mêmes à des exécutions ou laissaient libre cours à la violence de groupes de bandits armés (surtout des Kurdes, qui étaient en concurrence séculaire avec les Arméniens dans le sud-est anatolien) ou de criminels libérés en nombre par les autorités afin de renforcer les rangs des forces combattantes ottomanes et regroupés dans ce qui sera connu comme l'« Organisation spéciale ».

Sa reconnaissance politique à travers le monde fait encore l'objet de débats et de controverses, à cause de la négation de ce génocide, notamment en Turquie. En décembre 2011, le génocide est reconnu par 21 pays.

Source Wikipédia

(1) La Turquie reconnaît des massacres d'Arméniens entre 1915 et 1917 --elle parle de 500.000 tués-- dans les territoires alors administrés par l'empire ottoman, dont elle est l'héritière, mais récuse le terme de génocide. Les Arméniens avancent eux le chiffre de 1,5 million de morts.

17:52 Publié dans Actualité, Culture, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arménie, génocide, turquie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |