17/01/2014

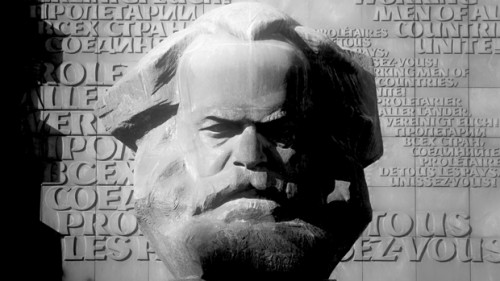

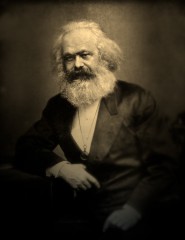

Traduction inédite du plus beau portrait de Karl Marx, écrit trois ans avant sa mort

Marx n’a plus que trois ans à vivre. John Swinton, journaliste américain et futur candidat au Progressive Labor Party, retrouve en Angleterre le théoricien révolutionnaire allemand. Le portrait qu’il dressera de lui, après plusieurs heures passées à ses côtés, témoignera de l’admiration qu’il portait à l’auteur du Capital. Un portrait magnifique resté, jusqu’ici, inaccessible aux francophones.

Février 1848. Un banquet réformiste qui devait se tenir aux Champs-Élysées est annulé. L’incident, a priori sans grande importance, va entraîner la chute du Roi. Manifestations et Marseillaise dans les rues de la capitale ; le monarque ne cille pourtant pas : « Les Parisiens savent ce qu’ils font ; ils ne troqueront pas le trône pour un banquet. » Le peuple en colère brandit le pavillon rouge et les soldats, comme de juste, leur font face. Un coup de feu retentit ; les corps s’écroulent sur les pavés. Qui a tiré ? Un sergent, sans nul doute. Des ouvriers remplissent un chariot des cadavres encore chauds et, trois heures durant, circulent dans tout Paris pour révéler à leurs compatriotes la vraie nature de cette monarchie aux mains assassines. Les insurgés prennent l’Hôtel de Ville ; Louis-Philippe abdique et s’enfuit en fiacre. Lamartine, d’un balcon, proclame la Deuxième République. Le gouvernement provisoire fait bonne figure : tous démocrates et libéraux le petit doigt sur la couture du pouvoir. Le drapeau rouge est banni.

Karl Marx, alors en Belgique, rejoint Paris. Son Manifeste du Parti communiste, rédigé avec Engels, est publié le même mois. Les premières lignes de l’ouvrage entrent dans l’arène puis dans l’Histoire : « Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne. » La Révolution échoue ; Marx est expulsé à deux reprises. Il s’installe à Londres, en 1849, et ne quittera plus l’Angleterre jusqu’à la fin de son existence. Trois décennies d’exil. Nul n’est Prophète sur Terre – encore moins lorsqu’on promet à celle-ci le Paradis.

—

Karl Marx

par John Swinton

Karl Marx est l’un des grands hommes de notre temps. Il est, depuis quarante ans, l’artisan puissant et discret de la révolution. C’est un homme que le spectacle et la gloire n’attirent pas, sans appétit pour les fanfaronnades et le pouvoir, sans hâte et sans repos, un homme à l’esprit fort, ouvert et élevé, plein de projets au long cours, de rationalité et d’objectifs concrets. Il est de plus à l’origine de tremblements de terre ayant secoués les nations et fait chavirer les trônes, qui menacent désormais les têtes couronnés et les establishments, plus qu’aucun autre homme en Europe, y compris Joseph Mazzini lui-même. Étudiant berlinois, contempteur d’Hegel, éditeur, ancien correspondant du New York Tribune, dans les colonnes duquel il faisait preuve de qualités et d’esprit, fondateur et inspirateur de la jadis redoutée Internationale, auteur du Capital, expulsé de la moitié des pays d’Europe, persona non grata dans presque chacun d’entre eux, il est réfugié à Londres depuis trente ans.

Alors que je séjournais dans la capitale anglaise, il s’était installé à Ramsgate, station balnéaire prisée des Londoniens, et je le trouvais donc là-bas, dans son cottage, avec enfants et petits-enfants. La femme au visage de Sainte et à la voix si douce qui m’accueillit était évidemment la maîtresse de maison et épouse de Karl Marx. Et cet homme au visage massif, au physique imposant, courtois et avenant de soixante ans, Karl Marx ? D’emblée, sa façon de discourir m’évoqua l’idée qu’on se fait de Socrate – libre, insaisissable, créative, si personnelle – ponctuée d’éclairs sardoniques, de touches d’humour et de franche camaraderie. Il parlait des forces politiques et des mouvements populaires de différents pays d’Europe – le vaste courant de l’esprit russe, les mouvements de l’esprit allemand, l’énergie de la France, l’immobilisme de l’Angleterre. Il parlait avec espoir de la Russie, avec philosophie de l’Allemagne, avec enthousiasme de la France, avec résignation de l’Angleterre – se référant continuellement aux petites réformes disparates à propos desquelles les Libéraux du parlement britannique perdaient leur temps.

Survolant le monde européen, pays par pays, il portait à mon attention chaque spécificité et chaque événement, il connaissait les hommes de premier plan comme les hommes de l’ombre, dessinant par la parole l’horizon d’un destin inéluctable. J’étais souvent surpris en l’écoutant. Il était évident que cet homme profondément de son époque, qui laissait à voir et à entendre si peu de lui, travaillait à quelque chose de nouveau, de la Neva à la Seine, et de l’Oural aux Pyrénées. Son travail n’est pas gaspillé aujourd’hui plus qu’hier : tant d’évolutions espérées ont été obtenues, tant de combats héroïques ont été menés, et au plus haut de ceux-ci, la République Française. Alors qu’il parlait, la question qui m’était venue, « pourquoi ne faites-vous rien, en ce moment ? », m’apparut être celle d’un homme désinformé, à laquelle il n’aurait pu apporter de réponse directe.

Me demandant pourquoi Le Capital, son oeuvre maîtresse, cette semence grâce à laquelle ont germé tant de pousses, n’était pas traduit en anglais, alors qu’il l’était en russe et en français à partir de l’original allemand, il sembla incapable de me répondre, avançant tout de même qu’une proposition de traduction en langue anglaise lui était parvenue de New York. Il me dit encore que ce livre n’était en fait que le fragment d’un travail de plus grande envergure, d’une trilogie composée du Territoire, du Capital et du Crédit, ce dernier s’inspirant largement des États-Unis, où le crédit a connu un essor si impressionnant. M. Marx est un observateur avisé du développement américain, et ses remarques sur les caractéristiques fondamentales de la vie américaine sont perspicaces.

Il me confia ensuite que si l’on s’intéressait à son Capital, il était préférable de lire la traduction en français, qu’il estimait, en bien des aspects, supérieure à la version originale allemande. M. Marx évoqua le Français Henri Rochefort, et certains de ses disciples disparus, l’impétueux Bakounine, le brillant Lasalle, et d’autres, je compris alors comment son génie avait subjugué tant d’hommes qui, en d’autres circonstances, auraient bien pu changer seul le cours de l’histoire.

« Durant un intervalle de silence, j’interrompis le philosophe et révolutionnaire par ces mots fatidiques : “Qu’y a-t-il ? ” »

Alors que M. Marx discourait, l’après-midi s’évanouissait dans un crépuscule d’été, et il me proposa de marcher le long de la plage, à cette heure-là emplie de milliers de badauds dont de nombreux enfants chahutant… Nous retrouvâmes alors sa famille – sa femme, qui m’avait accueilli, ses deux filles accompagnées de leurs époux et de leurs enfants. L’un de ses gendres était professeur au King’s College de Londres, l’autre semblait être un homme de lettres. Ils formaient tous ensemble – une dizaine – une compagnie délicieuse, le père des deux jeunes mariées, heureuses avec leurs enfants, et la grand-mère, qui semblait alors pleine de sérénité et de joie maternelle. Pas moins que Victor Hugo, Karl Marx comprenait l’art d’être grand-père, mais plus chanceux que l’écrivain, il semblait que la vie des enfants mariés de Marx continuait à s’organiser autour de lui. La nuit tombait, lorsque son gendre et lui décidèrent de passer une heure avec leur invité américain. La conversation porta sur le monde et sur l’homme, et sur l’époque, et sur les idées, comme nos verres tintaient devant la mer.

Alors que M. Marx discourait, l’après-midi s’évanouissait dans un crépuscule d’été, et il me proposa de marcher le long de la plage, à cette heure-là emplie de milliers de badauds dont de nombreux enfants chahutant… Nous retrouvâmes alors sa famille – sa femme, qui m’avait accueilli, ses deux filles accompagnées de leurs époux et de leurs enfants. L’un de ses gendres était professeur au King’s College de Londres, l’autre semblait être un homme de lettres. Ils formaient tous ensemble – une dizaine – une compagnie délicieuse, le père des deux jeunes mariées, heureuses avec leurs enfants, et la grand-mère, qui semblait alors pleine de sérénité et de joie maternelle. Pas moins que Victor Hugo, Karl Marx comprenait l’art d’être grand-père, mais plus chanceux que l’écrivain, il semblait que la vie des enfants mariés de Marx continuait à s’organiser autour de lui. La nuit tombait, lorsque son gendre et lui décidèrent de passer une heure avec leur invité américain. La conversation porta sur le monde et sur l’homme, et sur l’époque, et sur les idées, comme nos verres tintaient devant la mer.

Le chemin de fer n’attend personne, la nuit est proche. Au-delà de nos pensées, des épreuves de l’âge et des siècles, au-delà des propos du jour et de cette agréable soirée, une question surgit dans mon esprit ; une question concernant la loi finale de l’existence, que je voulus adresser à ce sage. Puisant au plus profond du langage, m’élevant jusqu’à l’expression la plus forte, durant un intervalle de silence, j’interrompis le philosophe et révolutionnaire par ces mots fatidiques : « Qu’y a-t-il ? » Et ce fut comme si son esprit s’était retourné un instant pendant qu’il considérait la mer mugissante devant nous, et la multitude qui s’agitait sur la plage. « Qu’y a-t-il », avais-je demandé, à quoi il répondit sur un ton profond et solennel : « La lutte ! » Tout d’abord, il me sembla entendre l’écho du désespoir ; mais peut-être était-ce la loi de la vie.

John Swinton, The Sun, n°6, le 6 septembre 1880.

Traduit de l’anglais par Arthur Scheuer

Marx & Bakounine, frères ennemis

En dépit de l’admiration qu’il pouvait lui porter, Karl Marx demeurait, pour l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, un socialiste autoritaire et centraliste. Leurs finalités, expliqua ce dernier, étaient sensiblement les mêmes mais les moyens pour y parvenir les opposaient : Bakounine reprocha à Marx de ne pas vouloir la destruction immédiate de l’État et nia toute pertinence au concept marxiste de dictature du prolétariat : toute dictature, fût-elle provisoire et populaire, se retournera un jour contre les travailleurs. Marx en vint à faire exclure Bakounine de l’Internationale : « Pour Marx, écrira l’historien libertaire Michel Ragon, Bakounine est un concurrent trop populaire. C’est un tribun qui électrise les foules. Lui, l’homme de cabinet, l’homme des bibliothèques, le solitaire, ne peut éprouver que répugnance pour ce bohème aux discours improvisés. »

En dépit de l’admiration qu’il pouvait lui porter, Karl Marx demeurait, pour l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, un socialiste autoritaire et centraliste. Leurs finalités, expliqua ce dernier, étaient sensiblement les mêmes mais les moyens pour y parvenir les opposaient : Bakounine reprocha à Marx de ne pas vouloir la destruction immédiate de l’État et nia toute pertinence au concept marxiste de dictature du prolétariat : toute dictature, fût-elle provisoire et populaire, se retournera un jour contre les travailleurs. Marx en vint à faire exclure Bakounine de l’Internationale : « Pour Marx, écrira l’historien libertaire Michel Ragon, Bakounine est un concurrent trop populaire. C’est un tribun qui électrise les foules. Lui, l’homme de cabinet, l’homme des bibliothèques, le solitaire, ne peut éprouver que répugnance pour ce bohème aux discours improvisés. »

Mais laissons plutôt la parole à Bakounine : « Nous fûmes assez amis. Je ne savais alors rien de l’économie politique, je ne m’étais pas encore défait des abstractions métaphysiques, et mon socialisme n’était que d’instinct. Lui, quoique plus jeune que moi, était déjà un athée, un matérialiste savant et un socialiste réfléchi. Nous nous vîmes assez souvent, car je le respectais beaucoup pour sa science et pour son dévouement passionné et sérieux, quoique toujours mêlé de vanité personnelle, à la cause du prolétariat, et je cherchai avec avidité sa conversation toujours instructive et spirituelle lorsqu’elle ne s’inspirait pas de haine mesquine, ce qui arrivait, hélas !, trop souvent. Jamais pourtant il n’y eut d’intimité franche entre nous. Nos tempéraments ne se supportaient pas. Il m’appelait un idéaliste sentimental et il avait raison ; je l’appelais un vaniteux perfide et sournois, et j’avais raison aussi. » (Bakounine, cité par Kaminski dans Bakounine, la vie d’un révolutionnaire.)

14:39 Publié dans Actualité, Biographie, Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, portrait, swinton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2013

LE CINEMA SOUS L'OCCUPATION

La défaite de 1940 semblait devoir être fatale à un cinéma français qui avait déjà vu sa production réduite de près de la moitié en 1939. De nombreux acteurs et réalisateurs s'expatrient.

La défaite de 1940 semblait devoir être fatale à un cinéma français qui avait déjà vu sa production réduite de près de la moitié en 1939. De nombreux acteurs et réalisateurs s'expatrient.

Jean Renoir, René Clair, Charles Boyer, Jean Gabin, Michèle Morgan rejoignent Julien Duvivier à Hollywood. Jacques Feyder se replie en Suisse.

Les Allemands s'installent à Paris et le flot de leurs films envahit les écrans. Goebbels défini la ligne de conduite : "Notre politique en matière de cinéma doit être identique à celle des Etats Unis envers l'Amérique du Nord et du Sud. Nous devons devenir le pouvoir cinématographique dominant sur le Continent Européen. Dans la mesure où des films seront produits dans d'autres pays ils devront garder un caractère purement local. Nous avons pour but d'empêcher, autant que possible, la création de toute industrie nationale du Cinéma". (1)

Pourtant malgré la création d'une société de production allemande, la Continental, les Nazis échouèrent.

Goebels se déclara ainsi furieux après la diffusion de la "Symphonie Fantastique", inspirée par la vie et l'oeuvre de d'Hector Berlioz de Christian-Jacque, produit par la Continental. "Je suis furieux que nos bureaux de Paris montrent aux Français comment représenter le nationalisme dans leurs films. J'ai donné des directives très claires pour que les Français ne produisent que des films légers, vides, et si possible, stupides. Je pense qu'ils s'en contenteront. Il n'est pas besoin de développer le nationalisme."

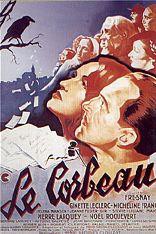

Paradoxalement la période de 1940-1944 apparait encore aujourd'hui comme un "âge d'or" pour le cinéma français qui, débarrassé de la concurrence américaine et contraint de composer avec lea censure de l'occupent, du trouver de nouvelles sources d'inspiration et aborder de nouveaux sujets qui rencontrèrent des succès auprès du public.

Deux cents films furent ainsi produits durant ces quatre ans dont plusieurs marquent l'histoire du cinéma :

- La Fille du Puisatier de Marcel Pagnol, Volpone de Jacques de Baroncelli, Les Inconnus dans la Maison d'Henri Decoin, La Nuit Fantastique de Marcel l'Herbier, Les Visiteurs du soir de Prévert et Marcel Carné, Goupi mains rouges de Jacques Becker, et bien d'autres comme L'Assassin habite au 21, Lumière d'été, Le Corbeau, L'éternel retour, Le Ciel est à vous et Les Enfants du Paradis.

(1) Journal intime du Dr Goebbels retrouvé après son suicide et la défaite d'Hitler

LAISSER PASSER !

Un film réalisé par Bertrand Tavernier en 2002 retrace cette période de l’histoire du cinéma

Un film réalisé par Bertrand Tavernier en 2002 retrace cette période de l’histoire du cinéma

Avec Jacques Gamblin, Denis Podalydès, Christian Berkel plus

A Paris, le 3 mars 1942, sous l'Occupation allemande, deux hommes voient leurs destins se croiser et s'entremêler.

D'un côté, Jean-Devaivre, un assistant-metteur en scène, trouve le moyen de camoufler ses activités clandestines de résistant en travaillant pour la Continental, une firme cinématographique allemande dirigée par le Docteur Greven et qui produit des films français depuis 1940.De l'autre, Jean Aurenche, un scénariste-poète, refuse de travailler pour les Allemands et s'engage par la plume dans une lutte héroïque contre l'envahisseur nazi.

Critique de Jean Roy publié par l’Humanité

Le résultat est un film à l'ambition évidente mais discrète, ni poussiéreux ni clinquant, simplement moderne, un très beau film qu'il ne faut surtout pas manquer.

17:20 Publié dans Cinéma, Culture, Occupation, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, occupation, le corbeau, les enfants du paradis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

02/08/2013

AGROECOLOGIE : QUI SEME BIEN, NOURRIT BIEN !

Il y a ce qui plombe l’agriculture moderne – la surexploitation, la dérégulation et plus généralement la persistance des idées commises en son temps par David Ricardo. Et il y a ce qui peut la sauver. La première catégorie est depuis toujours la bête noire de Gérard Le Puill. Journaliste, essayiste et confrère au long cours

(il officie pour le magazine la Terre et ici même, à l’Huma, depuis près de trente ans), il n’a de cesse de lui faire la peau au fil de ses chroniques et de ses livres.

Il y a ce qui plombe l’agriculture moderne – la surexploitation, la dérégulation et plus généralement la persistance des idées commises en son temps par David Ricardo. Et il y a ce qui peut la sauver. La première catégorie est depuis toujours la bête noire de Gérard Le Puill. Journaliste, essayiste et confrère au long cours

(il officie pour le magazine la Terre et ici même, à l’Huma, depuis près de trente ans), il n’a de cesse de lui faire la peau au fil de ses chroniques et de ses livres.

Sorti en juin, Produire mieux pour manger tous, son dernier ouvrage, n’y coupe pas, lequel taille un costard à l’agent de change anglais qui, à l’aube du XIXe siècle, ouvrit la voie à l’agriculture industrielle mondialisée. David Ricardo, donc, célèbre pour avoir fondé la théorie des avantages comparatifs, défendant l’idée que chaque nation doit se spécialiser dans l’exploitation de ses ressources naturelles les plus abondantes. Libre au commerce de décider, par la suite, de la répartition des productions à l’échelle planétaire. C’est ainsi, note Gérard Le Puill, que la Grande-Bretagne a sacrifié son agriculture, préférant s’appuyer sur les denrées que lui fournissaient l’Inde ou la Nouvelle-Zélande. Le temps des colonies a chu, les théories ricardiennes non, qui nourrissent toujours les politiques européennes ou les orientations de l’OMC.

D’elles, et de la quête du profit tous azimuts, découle le reste. L’accaparement des terres, leur surexploitation, l’usage intensif d’engrais et de pesticides pour les grandes monocultures, la spéculation sur le blé et le riz. Ou les lasagnes au cheval. En bout de course, une agriculture qui use la Terre, sans bien nourrir les hommes.

Fatalité ? Non, répond Gérard Le Puill. Après Planète alimentaire et Demain nous aurons faim, le journaliste boucle ici sa réflexion, entamée en 2008, par un propos sinon optimiste, en tout cas combatif. Reprenant à son compte l’expérience de ceux qui défrichent d’autres voies, il en fournit des exemples, étayés de son analyse. Coureur de campagnes, éplucheur de rapports et autres études exhumés de l’histoire moderne ou des tiroirs bruxellois, Gérard Le Puill le démontre et interpelle au passage Xavier Beulin, président de la puissante FNSEA : oui, une agriculture soutenable et capable de nourrir les 9 milliards d’humains que nous serons d’ici à 2050 est possible. À condition d’en assurer « une gestion économique à haute valeur écologique », écrit-il, tirant le lien avec la « règle verte et la transition écologique défendues par Jean-Luc Mélenchon ». Cela peut passer par l’économie des fourrages ou la redécouverte de la luzerne ; par l’amélioration foncière des prairies et le bon usage de la production céréalière ; par la relance des cultures potagères ou encore l’optimisation de l’emploi des fumiers. À l’heure où il s’agit également de réduire nos émissions de CO2, cela exige, surtout, la relocalisation de cultures diversifiées et l’exploitation judicieuse de toutes les terres, sur tous les territoires. « Revendiquer la souveraineté alimentaire implique de produire sur le sol de la nation tout ce qu’il est possible de produire de manière pérenne », résume ce fils de paysans bretons, qui plaide pour que l’agriculture redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une activité de proximité.

Produire mieux pour manger tous d’ici à 2050 et bien après, de Gérard Le Puill. Pascal Galodé éditeurs, 320 pages, 21,90 euros.

- Durant la Fête de l’Humanité, Gérard Le Puill présentera son ouvrage au village de l’économie sociale et solidaire, au village du livre et au stand de la Terre.

09:28 Publié dans Actualité, Culture, L'Humanité, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agriculture, agriculture verte, le puill, l'humanité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |