01/09/2014

JEAN JAURES : LETTRE AUX ENSEIGNANTS DE FRANCE !

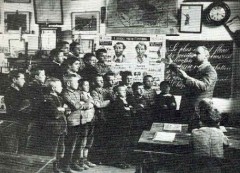

Jean Jaurès (3 septembre 1859 - 31 juillet 1914) s’est engagé en politique afin de suivre les traces des principes républicains défendus par Jules Ferry. Fervent admirateur et défenseur de l’école publique et de ses « hussards noirs » de la République, il considère l’éducation des citoyens comme le socle de la consolidation républicaine ainsi qu’une valeur essentielle au socialisme. Lui qui fut également professeur rend de nombreux hommages à cette profession – rouage, à ses yeux, d’une société future plus juste et plus égalitaire.

La Dépêche de Toulouse, 15 janvier 1888.

Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie.

Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie.

Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confèrent, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront hommes, et il faut qu'ils aient une idée de l'homme, il faut qu'ils sachent quelle est la racine de nos misères : l'égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fermeté unie à la tendresse.

Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette oeuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort.

Eh ! Quoi ? Tout cela à des enfants ! - Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler... J'entends dire : « À quoi bon exiger tant de l'école ? Est-ce que la vie elle-même n'est pas une grande institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte, ne comprendra pas de lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ? » - Je le veux bien, quoiqu'il y ait encore dans notre société, qu'on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d'abord, amitié avec la démocratie par l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler, dans l'âme de l'homme, à l'idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère d'orgueil blessé ou de misère subie, un ressentiment ou une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à nos cœurs tout neufs ? Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité.

Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiquée ? Il y a deux moyens. Tout d'abord que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'oublier de la vie, et que dans n'importe quel livre leur oeil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation, comme nous lisons vous et moi, c'est la clef de tout....Sachant bien lire, l'écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée très haute de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit ; il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons ; il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble.

De ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle prodigieuse transformation ! Et comme il est aisé à l'instituteur, en quelques traits, de faire, sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine ! Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il ne faut pas qu'il récite le soir ce qu'il a appris le matin ; il faut, par exemple, qu'il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres ; il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain qui, trompé par les yeux, a pris tout d'abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l'infini de l'espace et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils ; alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants, à la première occasion, la lumière et l'émotion de son esprit. Ah ! Sans doute, avec la fatigue écrasante de l'école, il est malaisé de vous ressaisir ; mais il suffit d'une demi-heure par jour pour maintenir la pensée à sa hauteur et pour ne pas verser dans l'ornière du métier. Vous serez plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous.

Il ne faut pas croire que ce soit proportionner l'enseignement aux enfants que de le rapetisser. Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable : « Les enfants ont en eux des germes de commencements d'idées. » Voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux deux pôles du monde ; leur âme recèle des trésors à fleur de terre ; il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur.

Je dis donc aux maîtres pour me résumer : lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque, d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateurs. Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des choses changeront.

10:43 Publié dans Culture, Livre, Sciences, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, jean jaurès, enseignants |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2014

Palestine, les traces de la mémoire

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale.

Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe.

L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire. Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes.

Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ?

Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël.

À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation.

Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins.

Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret.

En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne).

En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies.

Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens.

Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes.

Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein.

La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

Rosa Moussaoui pour l'Humanité : http://www.humanite.fr/palestine-les-traces-de-la-memoire...

Palestine, les traces de la mémoire

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale. Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe. L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire. Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes. Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ? Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël. À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation. Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins. Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne). En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins. Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne). En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

10:02 Publié dans Actualité, Culture, Guerre, International, L'Humanité, Monuments | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, palestine, nakba, tel aviv |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2014

Une expo raconte la prostitution forcée dans les camps nazis

Le destin des femmes forcées à la prostitution dans les camps de concentration nazis, tabou même pour d'anciens déportés, fait l'objet d'une exposition itinérante en Allemagne, qui débute au mémorial du camp de Ravensbrück.

Entre 1942 et 1945, au moins 200 prisonnières ont été contraintes de se prostituer dans les bordels de dix camps de concentration, selon l'historien allemand Robert Sommer, qui a identifié 170 de ces femmes.

Bordels

A peu près "70% étaient des Allemandes, considérées comme asociales par les SS, les autres venaient de Pologne, d'Ukraine, du Bélarus ou des Pays-Bas", indique M. Sommer. La plupart ont été recrutées dans le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, à une cinquantaine de kilomètres de Berlin, où certaines purgeaient une peine pour prostitution dans le civil, et dans le camp d'Auschwitz (aujourd'hui en Pologne).

La construction de bordels dans les camps de concentration fut décidée par le chef de la SS Heinrich Himmler en 1941, pour améliorer la productivité des prisonniers et lutter contre les pratiques homosexuelles. "Au début, les SS cherchaient des femmes volontaires" contre la fausse promesse d'une libération, explique Robert Sommer, "mais il a fallu ensuite en trouver de plus en plus", que les nazis ont alors recrutées de force.

Question de survie

"Pourquoi nous étions là? On ne nous en a rien dit", a rapporté une prisonnière dont le témoignage anonyme est présenté dans l'exposition. Dans les baraquements chauffés qui servaient de bordels, la nourriture et l'hygiène étaient un peu améliorés par rapport au reste des camps de concentration. Presque toutes les femmes qui y ont été enfermées ont survécu.

"Nous nous sommes résignées à notre sort. Nous nous disions: c'est toujours mieux que (les camps de concentration de) Ravensbrück ou Bergen-Belsen", poursuit le témoignage. "Le travail sexuel était organisé de façon bureaucratique", explique M. Sommer, qui présente aux visiteurs plusieurs cartes d'identification portant le code 998, celui des prostituées des camps, et des coupons qui permettaient aux prisonniers récompensés pour leur travail d'effectuer une visite au bordel.

Honorable

La fréquentation des bordels, interdite aux juifs ou aux prisonniers de guerre soviétiques, ne concernait qu'une infime minorité de la population des camps - 1% des prisonniers y avaient accès, selon l'historien. Ceux qui visitaient le bordel étaient "honorables", juge l'ancienne prostituée. "Simplement des hommes, heureux d'avoir une distraction humaine", peut-on lire dans son témoignage.

Certains prisonniers politiques ont tenté de résister à l'ouverture des bordels, et d'organiser leur boycott. Les résistants de Buchenwald craignaient que les lieux soient utilisés pour les espionner. Après la guerre, les victimes se sont tues, par honte mais aussi pas peur d'être considérées comme "collaboratrices". "Aucune (des femmes identifiées par M. Sommers) n'a reçu de réparation après 1945 pour leur exploitation sexuelle", indique-t-il.

Les responsables des lieux de mémoire avaient également "refusé pendant longtemps de communiquer sur ce thème, pour ne pas donner une fausse image de la situation dans les camps de concentration", expliquent les organisateurs de l'exposition. Celle-ci c'est faite en trois étapes en Allemagne avant d'être présentée courant 2010 à Rome. Une première exposition en 2005 à Vienne, puis à Ravensbrück, avait levé le voile sur le sort de ces femmes. (belga)

14:31 Publié dans Culture, Libération, Occupation, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prostitution, camps, déportation, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |