25/09/2016

L’entrée des communistes dans la Résistance avant le 22 juin 1941 : la preuve par le sang

Pierre Chaillan, L'Humanité

Un des premiers actes de résistance dans Paris occupé: le 11 novembre 1940, les lycéens et étudiants bravent l’interdit et manifestent pour commémorer la victoire de la France contre l’Allemagne en 1918. Parmi eux, beaucoup sont venus à l’appel de l’UEC.

Un des premiers actes de résistance dans Paris occupé: le 11 novembre 1940, les lycéens et étudiants bravent l’interdit et manifestent pour commémorer la victoire de la France contre l’Allemagne en 1918. Parmi eux, beaucoup sont venus à l’appel de l’UEC.

Les communistes n’ont pas attendu l’invasion de l’URSS par l’armée nazie pour entrer dans la Résistance. Ils s’organisent à partir de 1940, forment les premiers noyaux clandestins de la Résistance armée. La lecture du dictionnaire des fusillés permet de mesurer la réalité de cet engagement des militants.

Nous sommes en 1940. Marcel Delattre, jeune militant, est arrêté à Bègles (Gironde) suite à une distribution de tracts du Parti communiste clandestin. Interné au camp de Mérignac, il est fusillé le 21 octobre 1941 au camp de Souge. 148 communistes sont arrêtés dans la région bordelaise le 22 novembre 1940. La plupart seront fusillés… Jean Lemoine vit à Romainville (Seine-Saint-Denis). Le 26 avril 1941, il y est interpellé par des policiers français pour « activités de propagande communiste ».

Il est condamné à dix ans de travaux forcés, transféré à la prison de Caen (Calvados). Le 11 mai 1942, il est désigné pour faire partie du contingent d’otages exécutés en représailles d’une action de la Résistance en Seine-Maritime. Recherché pour « menées communistes » et pour avoir participé à la grande grève des 100 000 mineurs du Nord et Pas-de-Calais de mai-juin 1941, Léon Bailleux est fusillé le 14 avril 1942 au fort du Vert-Galant, à Wambrechies (Pas-de-Calais).

Ouvrier tourneur chez Hispano-Suiza, Georges Vigor est interpellé à son domicile le 20 janvier 1941 par des policiers de Gentilly (Val-de-Marne), étant considéré comme un « meneur très actif et dangereux ». Fin septembre 1940, la mairie avait informé le commissariat que l’ouvrier était susceptible de s’occuper d’impression et de distribution de tracts communistes clandestins. Il est fusillé le 15 décembre 1941 à Châteaubriant (Loire-Atlantique).

Ces vies retirées par l’occupant nazi avec l’aide active de l’État vichyssois que l’on retrouve parmi les milliers de biographies de fusillés dans le dictionnaire qui vient de paraître à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la Libération (1) illustrent tragiquement à quel point l’engagement des communistes est considéré comme une menace à anéantir aux premières heures de l’Occupation. Les militants du PCF qui s’organisent dans les premiers réseaux clandestins se voient sévèrement réprimés. Emprisonnés dès 1940, nombreux sont internés. Certains sont exécutés. D’autres, dont de nombreuses femmes, sont déportés…

Force clandestine et Organisation spéciale : l’engagement est total

Au regard de ce travail biographique sans précédent, la thèse qui voudrait que les communistes aient attendu l’invasion de l’URSS le 22 juin 1941 pour entrer en résistance ne tient pas. L’engagement incontestable des militants mené au péril de leur vie dans de nombreuses régions de France et secteurs de travail se trouve mis en lumière. Par dizaines, ils participent ou sont à l’initiative des premières manifestations antinazies et actes de sabotage, comme le note la Gestapo le 21 février 1941 (2). Les communistes pour leur part commencent à se constituer en force clandestine, capable de mener des campagnes de distribution de tracts, de journaux et des attentats.

Au niveau national : Charles Tillon, futur responsable des FTP, lance un appel le 17 juin 1940, les deux dirigeants politiques du PCF Maurice Thorez et Jacques Duclos le 10 juillet de la même année. L’Organisation spéciale (OS) est constituée, elle est chargée de protéger les imprimeries clandestines, ainsi que les responsables pourchassés. À la Libération, l’OS est reconnue « unité combattante à partir d’octobre 1940 ». On en retrouve les acteurs, pour la plupart fusillés entre 1941 et 1942. La liste des noms est trop longue pour qu’ils soient tous énumérés, citons Gaston Carré, Raymond Losserand, Antonin Revéreault, Louis Coquillet, Louis Marchandise, Marcel Viaud…

Autres organisations ayant joué un rôle important dans la lutte armée, les FTPF et les FTP-MOI combattent à partir de mai 1941. En zone occupée ou « libre », les militants dans leur entreprise, leur ville ou village, les anciens des Brigades internationales ayant combattu en Espagne, les étrangers, juifs, Arméniens, antifascistes italiens, ceux de l’Affiche rouge… Là encore, leurs biographies jalonnent le dictionnaire et sont éloquentes. Une preuve irréfutable. Les communistes, par milliers, ont pris une part conséquente à la lutte contre l’occupant et ont subi la répression nazie à partir de 1940 et jusqu’aux dernières heures de la Libération.

12:16 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : résistances, communistes, fusillés |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/08/2016

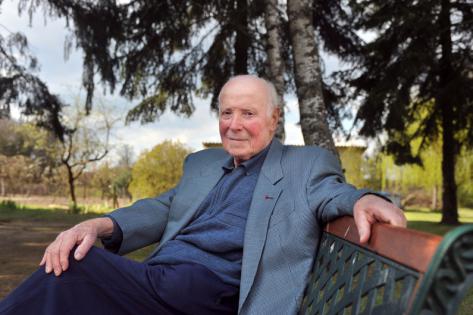

GEORGES SEGUY UN HOMME EXCEPTIONNEL

« Liberté, indépendance et démocratie »

« Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager ! »

6 mars 1927 à Toulouse - Montargis le13 aout 2016

Syndicaliste CGT, résistant, déporté, le mot résister est son mot favori. Il est aussi le fil rouge de sa vie. Georges Séguy c’est l’histoire d’un homme, apprenti typographe, résistant raflé par la gestapo, à 17 ans alors qu’il imprimait l’avant-garde, déporté puis rescapé à Mauthausen. Son enfance à Toulouse, sa jeunesse, la résistance, l’enfer des camps, la lutte, la CGT et tout ce que le syndicalisme lui aura appris.

LES GRANDES DATES

-1942, un soir de mars, son père, en larmes, lui annonce l’exécution de Pierre Semard, dirigeant de la CGT cheminots, grand ami de la famille Séguy. Révolté, il propose à ses camarades de la Jeunesse communiste d’entrer dans les FTP. Le jugeant « trop jeune pour prendre les armes », ils l’orientent sur l’imprimerie, où ses tâches l’amèneront à tenir aussi le rôle d’agent de liaison entre les diverses organisations résistantes.

Apprenti conducteur-typographe, il travaillait dans une imprimerie clandestine. « On imprimait des journaux de la Résistance, Libération, Franc-Tireur, l’Humanité, les journaux syndicaux de la CGT illégale. On a fait des fausses cartes d’identité. On a même édité des faux certificats de baptême catholique, à la demande de l’archevêque de Toulouse, à l’intention d’enfants juifs confiés à des familles d’accueil et dont les parents fuyaient la traque de la police de Vichy. »

-1944, il est arrêté, en février, par la Gestapo et déporté. Il témoigne de l’« horrible voyage » de Mauthausen. « Intégralement nus, entassés dans des wagons à bestiaux, trois jours, trois nuits, sans manger, sans boire, sans voir le jour. »

-1945, délivré seulement en mai, il témoigne de l’écho, au camp de Mauthausen, des nouvelles du front de Normandie et de la libération de Paris. Il a été le plus jeune déporté résistant de France. Il est rapatrié à Toulouse le 5 mai.

-1949, il est porté, à l’âge de vingt-deux ans, à la tête de la fédération des cheminots

-1954, il entre au comité central du Parti communiste français

-1967, il deviendra, jusqu’en 1982, secrétaire général de la Confédération CGT

-1982 à 2002, il est président de l’Institut CGT d'histoire sociale (IHS-CGT)

Il n’a jamais perdu de vue le serment adopté par tous les détenus de Mauthausen : « Poursuivre la lutte après la Libération de telle manière que jamais plus ça ne recommence, que la liberté, le droit des peuples priment tout. »

Convaincu, dit-il, que « si la Seconde Guerre mondiale s’était prolongée de deux à trois mois, aucun d’entre nous n’aurait survécu », il avertit : « Gardons-nous de faire table rase du témoignage des survivants sur ce que fut la barbarie nazie » car l’actualité en France et dans le monde prouve que “le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde” », témoignage et message que, dans le Loiret où il vit sa retraite, il porte encore dans les lycées et collèges où il est souvent sollicité ».

12:19 Publié dans Biographie, Monde, PCF, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges séguy, syndicaliste, résistant, déporté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2016

Les sommets de 120 ans de haine anti-CGT

Michel Pigenet, Professeur d’histoire contemporaine, Paris-I Panthéon-Sorbonne, Humanité Dimanche

Au sortir du Front populaire, Paul Reynaud, alors ministre des Finances, voudra "en finir avec une CGT dominée par le PCF"

Entre mépris de classe et répression sociale, le déferlement de propos venimeux qui s’exerce contre la CGT à l’occasion de la mobilisation contre le projet El Khomri n’est pas une nouveauté.

Depuis sa création, la Confédération est la cible d’attaques violentes du pouvoir, du patronat, comme le démontre, exemples à l’appui, l’historien Michel Pigenet.

Ainsi la CGT serait « à la dérive », associée à des « minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes » (Pierre Gattaz). Sur la lancée, un médiacrate patenté a pu identifier les « deux menaces » qui pèseraient sur la France : « Daech et la CGT ». Tandis qu’une pétition exige la dissolution de la centrale, son secrétaire général n’est pas épargné. « L’homme qui veut mettre la France à genoux » (« le Figaro ») rappellerait le « Beauf » de Cabu, ce que suggère le portrait d’un Philippe Martinez à la « vie un peu terne et sans apparat », issu d’« une banlieue sans âme » et qui « roule dans une vieille Renault Scenic » (« Capital »).

Frappés au double coin de la défense de l’ordre et du mépris de classe, les thèmes du discours anticégétiste ne se renouvellent guère. À trois décennies de distance, les propos de Pierre Gattaz font écho aux sorties de Coluche contre la CGT « force du désordre » et « cancer général du travail ».

L’antisyndicalisme est aussi, sinon d’abord, affaire d’État. Dotés des moyens qu’offre la puissance publique, nombre de ministres ont attaché leur nom aux plus violentes diatribes anticégétistes. Avant 1914, Clemenceau revendiqua le surnom de « premier flic de France » face à une CGT qu’il défiait en ces termes : « Vous êtes derrière une barricade ; moi je suis devant. »

En 1921, un tribunal correctionnel ordonnera la dissolution de la CGT au lendemain d’une défaite ouvrière marquée par la révocation de 18 000 cheminots dont une violente campagne de presse dénonçait l’« entreprise criminelle contre la prospérité de la nation » (« le Temps »).

Il en ira de même en novembre 1938, au sortir du Front populaire et en riposte à la grève générale contre les décrets-lois mettant fin aux 40 heures. Son initiateur, Paul Reynaud, confiera qu’il voulait « en finir avec une CGT désormais dominée par les communistes ». Passons sur la dissolution effective de la CGT, exécutée en novembre 1940 par Belin, ancien secrétaire confédéral rallié à Vichy.

Il en ira de même en novembre 1938, au sortir du Front populaire et en riposte à la grève générale contre les décrets-lois mettant fin aux 40 heures. Son initiateur, Paul Reynaud, confiera qu’il voulait « en finir avec une CGT désormais dominée par les communistes ». Passons sur la dissolution effective de la CGT, exécutée en novembre 1940 par Belin, ancien secrétaire confédéral rallié à Vichy.

Après la Libération, la guerre froide verra les autorités assimiler la CGT à un PCF tenu pour être au service de l’URSS. Lors des durs conflits sociaux de 1947 et 1948, des milliers de grévistes, sur lesquels les CRS sont autorisés à tirer par Jules Moch, ministre socialiste de l’Intérieur, sont licenciés et des centaines condamnés par la justice.

La radio et la presse ne sont pas en reste. « L’Aurore » du 21 octobre 1948 appelle le gouvernement à « briser » le « plan clandestin du Kominform ». Tout au long de ces années, l’État gendarme a la main lourde. Sa bienveillance va aux maintes officines que finance le patronat.

Certaines lui sont liées, à l’instar des caisses que créée l’UIMM dès 1906 afin de couvrir les pertes dues aux grèves. D’autres monnaient leurs prestations au gré des besoins : recrutement de briseurs de grève, diffusion de publications anticégétistes, formation de dirigeants d’entreprise. À partir de 1955, d’anciens rescapés de la collaboration publient ainsi les Études sociales et syndicales, aujourd’hui sous le contrôle de l’Institut supérieur du travail, dont les analystes alimentent les médias bien-pensants.

Nous en sommes là. Aussi évidente que soit la permanence de méthodes et d’argumentaires aux relents de racisme social, notons la quasi-extinction de la thématique anticommuniste à l’honneur depuis les années 1930. L’évolution laisse intacte, en revanche, la dénonciation d’un syndicalisme menaçant la cohésion et l’économie nationales.

17:52 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, Libération, PCF, Politique, Résistance, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cgt, social, haine, classe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |