16/02/2016

NOUS OUVRIERS

On a peine à l’imaginer. Ils sont pourtant des millions. Un peu plus de sept selon les dernières statistiques. Sept millions de corps qui se plient, de mains qui s’activent, de sueur, de cambouis, de gestes chaque jour mille et mille fois répétés. Les ouvriers représentent encore aujourd’hui un quart de la population active française. La France en bleu de chauffe et chaussures de sécurité travaille toujours. Quand les ouvriers du textile ou de la sidérurgie diminuent, ceux du tri, de l’emballage, de l’expédition ou les conducteurs- livreurs, eux, progressent.

Ils sont là et pourtant invisibles. Car ces hommes et ces femmes ont disparu de notre champ visuel. Il faut des fermetures d’usines et des vies qui s’écroulent pour que l’on redécouvre, étonnés, leur existence.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, ces travailleurs étaient pourtant acclamés comme des héros.

« Gueules noires » et métallos étaient alors les figures incontournables de la reconstruction et les fers de lance des plus grandes avancées sociales.

Comment une telle mutation a t-elle pu avoir lieu ?

Cette fresque historique en 3 volets revient sur les révolutions, les frustrations, les victoires et les échecs qui ont changé radicalement le visage du travailleur français.

Pour cela, il faut partir ausculter les mémoires. Avec près d’une cinquantaine de familles, du Nord au Sud de la France, d’Est en Ouest, ce film dresse le portrait de cette France ouvrière par ceux qui l’ont faite et continuent de la faire. Une plongée dans les souvenirs entremêlés afin que se redessine la réalité de la vie ouvrière. Celle du fond de la mine, celle de la chaîne, de la «ligne » comme l’on dit poliment aujourd’hui. Mais aussi le quotidien des courées, les jardins bêchés les dimanches, les bistrots, les bals et les réunions syndicales.

En suivant le fil de ces mémoires entrelacées, aidé par un comité éditorial d’historiens et de sociologues, ce film pose aussi la question de la désindustrialisation de la France voulue par les gouvernements successifs dès les années soixante.

Pour la première fois, cette trilogie propose un portrait d’ensemble de ces hommes et femmes qui ont reconstruit la France avant que cette dernière ne

les sacrifie sur l’autel de la «nécessaire» rentabilité.

Episode 1 : « ... nos mains ont reconstruit la France » 1945-1963 - Durée 52 ‘14’’

Dans sa première partie, le film décrit les années d’après-guerre. Les ouvriers sortent auréolés de leur engagement massif dans la Résistance, et la fierté d’appartenir à ce monde est grande.

Dans l’inconscient collectif, l’ouvrier a le visage et la gouaille de Jean Gabin. Le travail en usine ou à la mine reste une réelle épreuve, mais les acquis du Front populaire et les réformes sociales de 1945 laissent espérer aux ouvriers une amélioration de leurs conditions de vie.

Episode 2 : « ... nos rêves ont façonné la société » 1963 – 1983 -Durée 52’14’’

Au beau milieu des Trente Glorieuses, la France construit l’Europe en réformant son industrie. Les puits de mines sont progressivement abandonnés. La décentralisation industrielle, lancée dans les années soixante, est une aubaine pour certaines régions de l’Ouest et du Sud de l’hexagone, mais marque le début du déclin des bassins industriels traditionnels.

Au cœur de la Vème République gaulliste, les ouvriers doivent faire face à une nouvelle révolution industrielle. L’automatisation redessine sa place. Ces années-là parlent de progrès, de confort et de plein emploi. Mais les ouvriers de cette génération s’interrogent : ne sont-ils que des machines à produire ?

Episode 3 : « ... nos cœurs battent encore 1983 à nos jours - Durée 52’14’’

Ils y ont crû : un président de gauche devait forcément les protéger. La désillusion est terrible. Dès 1983, la fermeture des Hauts-Fourneaux, les restructurations dans l’automobile, les délocalisations, l’intérim, le chômage, la précarisation de la vie assomment les ouvriers.

Celui qui a un emploi est un chanceux. Pour le conserver, il faut faire profil bas et endurer un rythme toujours plus soutenu. Les ouvriers qui, un temps, avaient espéré accéder aux classes moyennes, se retrouvent une nouvelle fois relégués en bas de l’échelle. La fierté d’appartenance à une classe laborieuse a disparu avec cet espoir déçu. Désormais, on ne se dit plus « ouvrier ». On préfère le nom d’ « opérateur » ou de « technicien ». Sept millions de travailleurs sont ainsi « ouvriers » sans vraiment le savoir eux-mêmes.

Nous, Ouvriers : Bande-Annonce from 13 Productions on Vimeo.

17:16 Publié dans Actualité, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ouvriers, télé-film, société |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2015

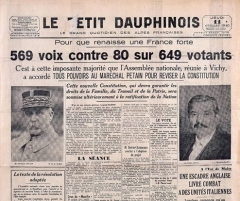

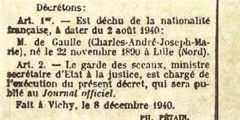

Déchéance de nationalité : le précédent de Vichy

C’est un moment grave : « il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, soulignait Montesquieu en 1721. Mais le cas est rare, et, lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante ». La main des parlementaires a d’autant plus de raisons de trembler que la seule fois où la France a dénaturalisé des Français, c’était par loi du 22 juillet 1940, sous Vichy, pendant l’Occupation - juste avant de voter une loi sur le statut des juifs.

Le parallèle n’est pas absurde : « les étrangers ne doivent pas oublier que la qualité de Français se mérite », déclarait Raphaël Alibert, le ministère de la justice du maréchal Pétain, selon Le Journal des débats du 24 juillet 1940. « Etre Français, ça se mérite », écrit Robert Ménard, maire de Béziers sur le site Boulevard Voltaire. « Etre Français, ça se mérite. La nationalité française, ça se mérite. Tous les droits et les devoirs qui vont avec, ça se respecte », assurait Xavier Bertrand, secrétaire général de l’UMP, le 31 juillet 2010.

Une loi sans précédent

La loi du 22 juillet 1940 n’était en effet que la première pierre d’une législation raciste et xénophobe sans précédent dans l’histoire du pays. Un mois plus tard, le 16 août, la loi conditionnait la profession de médecin aux Français, nés de père français. Le 27 août, le décret qui punissait la propagande antisémite est abrogé. Le 3 octobre est adopté le premier Statut des juifs, qui les exclut de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement et de la presse.

La loi du 22 juillet 1940 n’était en effet que la première pierre d’une législation raciste et xénophobe sans précédent dans l’histoire du pays. Un mois plus tard, le 16 août, la loi conditionnait la profession de médecin aux Français, nés de père français. Le 27 août, le décret qui punissait la propagande antisémite est abrogé. Le 3 octobre est adopté le premier Statut des juifs, qui les exclut de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement et de la presse.

Le lendemain une loi prévoit l’internement des étrangers d’origine juive ; le 29 mars 1941 est créé le Commissariat aux questions juives, avant un deuxième Statut des juifs, qui allonge la liste des interdictions professionnelles. Une loi permet enfin « d’aryaniser » les biens des juifs absents – déportés – jusqu’à la loi du 11 décembre 1942 qui impose aux Juifs cette mention sur leur carte d’identité, ils étaient sommés de porter l’étoile jaune depuis le mois de juin 1942.

Le décret-loi du 22 juillet 1940 prévoyait, lui, la révision systématique de toutes naturalisations accordées depuis 1927 – 1927, parce que la loi du 10 août 1927, qui en remplaçait une fort ancienne de 1889, facilitait l’acquisition de la nationalité française en réduisant de dix à trois ans la durée de domiciliation sur le territoire (cinq ans aujourd’hui) et en multipliant les cas d’accession automatique. De fait, de 1917 à 1940, près de 900 000 personnes ont acquis la nationalité française. Nous sommes aujourd’hui dans une fourchette nettement supérieure, puisque 100 000 personnes, bon an mal an, acquièrent la nationalité française aujourd’hui (105 613 en 2014 selon l’INSEE).

Naturalisation et acquisition de nationalité

La loi de 1940 était ambiguë : elle portait officiellement sur « la révision des naturalisations » mais son article premier évoquait « la révision de toutes les acquisitions de nationalité française ». C’est très différent, la naturalisation et l’acquisition de nationalité n’ont rien à voir. Numériquement d’abord, les acquisitions de nationalité sont deux fois plus nombreuses que les naturalisations. Juridiquement ensuite, les enfants de parents naturalisés français sont Français, alors que les personnes naturalisées sont nées étrangères.

La loi de 1940 était ambiguë : elle portait officiellement sur « la révision des naturalisations » mais son article premier évoquait « la révision de toutes les acquisitions de nationalité française ». C’est très différent, la naturalisation et l’acquisition de nationalité n’ont rien à voir. Numériquement d’abord, les acquisitions de nationalité sont deux fois plus nombreuses que les naturalisations. Juridiquement ensuite, les enfants de parents naturalisés français sont Français, alors que les personnes naturalisées sont nées étrangères.

Le code civil français prévoit déjà la déchéance de nationalité d’un binational « s’il se comporte en fait comme le national d’un pays étranger », même s’il n’a pas été condamné (article 23-7) : une disposition étonnante - pour ne pas dire plus - quasiment tombée en désuétude et qui n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel. L’article 25 prévoit lui une déchéance de nationalité pour les condamnés à « un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », pour trahison – ou pour s’être soustrait aux obligations du service national, une disposition qui pourrait toucher nombre de quinquagénaires aujourd’hui.

« Même s’il est né Français »

Il ne s’agit dans le code civil que de déchoir de leur nationalité des étrangers qui ont acquis la nationalité française. Le projet de révision constitutionnelle va plus loin : François Hollande l’a bien précisé le 16 novembre devant le Congrès, « nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né Français, je dis bien même s’il est né Français, dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité ».

Il y a une différence, mais de taille, avec la loi du 22 juillet 1940 : il n’est question aujourd’hui de déchoir de leur nationalité que les binationaux, et non pas tous les Français. Le chef de l’Etat n’a pas le choix – la loi Guigou de 1998 interdit de créer des apatrides, la ministre l’a fait ajouter dans ce fameux article 25 du code civil. Par ailleurs, François Hollande ne veut déchoir un binational que « lorsqu’il est définitivement condamné pour acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » ou « pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme », alors que Philippe Pétain entendait réviser « toutes les acquisitions de nationalité française ».

A noter d’ailleurs la distinction que fait la loi entre les atteintes aux intérêts fondamentaux du pays et le terrorisme. Le terrorisme trouve là une existence juridique propre et entre pour la première fois dans la Constitution, notre loi fondamentale – l’organisation Etat islamique n’imaginait sans doute pas qu’elle amènerait la France à changer sa loi suprême.

Des magistrats pour les basses besognes

La loi de 1940, comme toujours, a pris soin de s’entourer de précautions d’apparence juridique, et a laissé à une commission, composée par le garde des sceaux, le soin de donner un avis sur chaque déchéance de nationalité. La décision de dénaturalisation est prise, après avis de la commission, par décret du ministre de la justice. La loi ajoute une mention qui fait froid dans le dos : « cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l’intéressé ». Une commission est donc mise en place – Vichy a toujours trouvé un magistrat pour les basses besognes -, elle est présidée par un conseiller d’Etat, et compte neuf autres membres, un magistrat de la Cour de cassation, quatre magistrats de cours d’appel, un représentant du ministère des affaires étrangères, un autre du ministère de l’intérieur, un troisième de la défense, un dernier du secrétariat d’Etat à la jeunesse et la famille.

Pendant quatre ans, la Commission va exclure de la communauté française 15154 personnes, dont le Journal officiel va publier les listes – un peu moins de la moitié auraient été juifs, encore qu’il soit difficile de l’établir. C’est peu, sur le nombre de personnes susceptibles d’être déchues (900 000) – c’est que la Commission, même si la loi n’en soufflait mot, était d’abord dirigée contre les juifs. Les étrangers juifs étaient depuis octobre 1940 internés dans un camp spécial ou en groupement d’étrangers – les dénaturalisés aussi. Le premier convoi de déportés (27 mars 1942) change la nature de la dénaturalisation, c’est bien vers la mort que les sages de la commission envoyaient désormais les déchus juifs de la nationalité.

Alibert condamné à mort et gracié

Bernard Laguerre (les dénaturalisés de Vichy, 1940-1944, Vingtième siècle, revue d’histoire, n°20, octobre-décembre 1988) voit ainsi trois phases dans l’application de la loi du 22 juillet 1940. Une première, de juillet 1940 à mars 1942, purement française, « les retraits de nationalité sont en effet effectués au nom des critères propres à l’idéologie de la Révolution nationale », où l’on épure le pays en enferment les déchus dans des camps d’internement.

Une seconde, de l’été 1942 à l’été 1943, où l’Etat français, par le biais de la dénaturalisation, rend possible la déportation de personnes qui auraient autrement bénéficié de sa protection. Une troisième enfin, de l’automne 1943 à 1944, alors que les Nazis ont aboli toute distinction entre juifs français et juifs étrangers. La commission continue pourtant tranquillement à dénaturaliser, parce que, explique Bernard Laguerre, « on ne dénaturalise pas en fonction de la politique allemande, on dénaturalise au nom d’une certaine idée de la France et des Français ».

Raphaël Alibert, le garde des sceaux de la loi de 1940, a été condamné à mort par contumace à la Libération. En exil en Belgique, il a été gracié par le général de Gaulle en 1959. En 1945, le procureur général André Mornet a requis la peine de mort contre Pierre Laval et le maréchal Pétain. Il avait été membre de la commission de dénaturalisation du régime de Vichy.

09:34 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déchéance de nationalité, pétain |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2015

Anciens et nouveaux « collabos ». Ils sont une offense à notre pays. Ils le déshonorent.

Des dizaines de milliers de descendants de Républicains espagnols, fils, filles, petits-fils (filles) du premier exode massif du 20 siècle, vivent avec douleur l’attitude de « la France officielle », macronisée, dans la « crise des migrants »... que nous sommes tous.

Le 9 février, la semaine même où des milliers de combattants de la liberté, de femmes, d’enfants, épuisés, affamés, bombardés en permanence, arrivaient à la frontière de ce qu’ils croyaient « le pays des droits de l’homme », l’éditorialiste du « Patriote des Pyrénées », quotidien à grand tirage, écrivait : « En un siècle où ne règne que la force, où la moindre faiblesse se paie par le sang, il est déjà bien que nous n’ayons pas refoulé la « horde wisigothique ».

Le 9 février, la semaine même où des milliers de combattants de la liberté, de femmes, d’enfants, épuisés, affamés, bombardés en permanence, arrivaient à la frontière de ce qu’ils croyaient « le pays des droits de l’homme », l’éditorialiste du « Patriote des Pyrénées », quotidien à grand tirage, écrivait : « En un siècle où ne règne que la force, où la moindre faiblesse se paie par le sang, il est déjà bien que nous n’ayons pas refoulé la « horde wisigothique ».

12:15 Publié dans Espagne, Guerre d'Espagne, L'Humanité, Résistance, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, migrants, collaborateurs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |